NICTの「超臨場感コミュニケーションシンポジウム」において映画監督・樋口真嗣による招待講演が行われた。樋口監督は自作を例に、映像表現と技術との関わりを語った。

樋口氏は、平成『ガメラ』3部作、『ローレライ』、『日本沈没』など数多くの実写映画で監督や特撮監督を務めてきた映像作家。現在は早稲田大学客員教授として、埼玉県本庄市の早稲田大学本庄キャンパスにあるNICTの本庄情報通信研究開発支援センター(TAO)にて3Dを始めとする映像技術の研究も行っている。

映像作品内で描かれた「新しい技術」

NICTが研究しているような新しい技術を映像表現の手法として「使う」一方で、SF映画などでは「作品中で技術として描く」ことが行われてきた。例えば特撮監督のダクラス・トランブルの監督作品『ブレインストーム』では、人の五感・記憶を全て記録し、他人がそれを疑似体験できるという技術が描かれている。また『サマーウォーズ』、『電脳コイル』等、VR/AR技術を物語に取り込んだ作品もある。

樋口監督の作品で紹介されたのは2005年公開の『ローレライ』。第二次大戦中、ドイツから譲渡された潜水艦の乗組員となった日本兵たちが、東京への原爆投下計画を阻止しようとするという物語だ。樋口氏はこの作品で、周囲の状況を音でしか判断できない潜水艦の中で、優れた聴覚を兵器として活用するという設定を描くため、当時話題になっていた「絶対音感」の能力に注目した。

樋口「最終的には、水を触媒として地形や敵艦を認識することができるという特殊な能力を持っている設定になった。これをどう説明するか。潜水艦の乗組員がそれを利用するデバイスを作らなくてはならない」

この能力を映像で伝える方法について、樋口監督は非常に悩んだという。舞台となる時代を考えるとデジタル的なデバイスは採用できない。いろいろと考えていたときに目にしたのが、電気通信大学が行った磁性流体のインスタレーションだった。

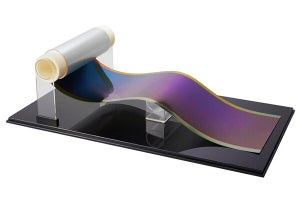

磁性流体は液体でありながら磁性を帯びた物質で、磁石を近づけると磁気に反応してイガ栗のような突起を形成する「スパイク現象」が見られる。作品中ではこのように流体が形を作る動きをヒントにしたシステムが登場。海底の地形や海上の艦船を視覚的に表示するという装置が映像で表現された。

虚構性とリアリティをコンテンツが結ぶ

後半は、樋口監督とNICTプログラムコーディネーターの東京大学教授・廣瀬通孝氏との対談が行われた。廣瀬氏は、以前から『ローレライ』に注目していたという。特に技術の可視化がいかに重要かという点については、超臨場感研究関係者にも見て欲しいと述べた。一方で樋口氏は映像の技術が絶え間なく進歩することについて、常に期待と不安を抱いているという。

樋口「映画業界がやっと2Kでインフラ整備されたとろこに、4K、8Kと言われると、これはスゴい絵だなと喜ぶ反面、作るための処理時間を考えると気絶しそうになる」

3D映像では通常の映像と異なり、画面上で手前に置いた物を実像以上に大きな物に見せるようなこれまでの撮影トリックが成り立たない。これに関して樋口氏は、本庄情報通信研究開発支援センター(TAO)において、3D撮影で「どうやってウソをつきなおすかという実験」を現在行っているそうだ。良くも悪くもごまかしの効かない高精細や3D映像の撮影では「撮影するにふさわしい被写体を再構築するのが難しい」ため、自然や文化財などの現実にある物が被写体となることが多い。

樋口「日本で3D映画が普及しないのは、ソフトがつまらなかったからだと思う。自分も見に行くのだが、つい寝てしまう。最初は映像の密度に脳がオーバーフローしたのかと思ったが、そうではないようだ。見て面白いものと、喜ばれるものは違うのだと感じた」

廣瀬「3Dは飛び出て見えることが注目されるが、3Dで撮っても面白くないものもありますね。飛び出ればいいという話でもない」

樋口「しかし、カラー映像を見るとモノクロに戻れなくなるのと同じく、一度3Dを見てしまうと戻れなくなる、ということがもうじき訪れるのではないか。もっと下の世代がその味を知ってしまうと、こちらも3Dに向かわざるを得ない。そうしたときに、どうやって膨大な情報量を再構成するか、あるいは捏造するかということが、我々の考えなくてはならないことです」

廣瀬「『ウソ』というわけではないが、超臨場感の『超』はそれがポイントになるのかもしれないですね」

バーチャルとは、完全な虚構ではなく、リアルそのものでもない。見たことのないものをリアルに感じるためには、創造性や演出性のようなものが求められる。廣瀬氏は「現在研究されている技術ができても、コンテンツがないと使うことができない。そのために今後も樋口氏と共に研究を進めていきたい」と述べた。