クラウドコンピューティングという言葉を聞いて、真っ先に思い浮かべる企業はどこだろうか。パブリッククラウドの先駆者であるAmazonや、SaaSで大きな成功を収めたSalesforce.com、さらにはGoogleやMicrosoftといった名前が上位に挙がってきそうだ。

だが、ここで「我が社こそが、現在もこれからもクラウドの勝者」と高らかに宣言している企業がある。それがRed Hatだ。RHEL(Red Hat Enterprise Linux)とミドルウェアのJBossを長らくビジネスの中心に据えてきた同社だが、この3月より新たに3つめの事業部となるクラウドビジネスユニットを開設、これまでRHELビジネスを指揮していたScott Crenshaw(スコット・クレンショウ)氏がバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャとして今後はクラウドビジネスを統括する。これはすなわち、全社規模、ワールドワイドでクラウドビジネスに注力していく姿勢を明らかにしたと言える。

Red Hatのクラウドへの自信はどこに立脚しているのか。それはRHELにも組み込まれている仮想化環境「KVM」と、同社のビジネスの基盤となっている数々のオープンソースにある。4月14日、Crenshaw氏がメディア向けに行った説明をもとに、Red Hatのクラウドビジネスを分析してみたい。

仮想化からクラウドに向かう3段階

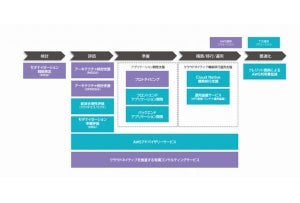

企業がクラウド化に向かうフェーズについて、Crenshaw氏は以下の3段階に分けられると説明する。

- サーバの仮想化

- プライベートクラウドの構築

- パブリッククラウドの構築

第1段階では物理ハードウェアの仮想化→統合を行うが、これがクラウドの基盤となる。ここでRed Hatの武器となるのはKVMだ。同社が他の仮想化ソリューションと比較してKVMがすぐれていると主張する根拠は、KVMが「最初からクラウド化に欠かせない4つの要素が織り込まれて開発されている」(Crenshaw氏)からだという。その4つの要素とは

- QoS(マルチテナント対応)

- セキュリティ

- スケーラビリティ

- パフォーマンス

になる。Linuxカーネルには2.6.20から実装されているKVMだが、「Red HatだけでなくIBMやIntelなどに所属する開発者たちが一緒になって開発するLinuxカーネルに標準搭載されているのだから、セキュリティやパフォーマンスがすぐれているのはあたりまえ」とする。スケーラビリティについても、10万台のサーバ仮想化を実現した事例もあるとのこと。

なお、KVM自体はオープンソースの仮想化アーキテクチャだが、Red Hatは2008年にKVMの開発元を買収し、RHEL 5.4からデフォルトの仮想化技術としてKVMを採用している。このKVMをRed Hat単独の仮想化製品としたものが「RHEVH(Red Hat Enterprise Virtualization)」になる。

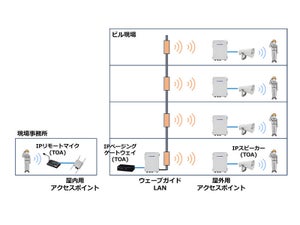

第1段階のハードウェアの統合が終わると、今度はユーザは「新たな複雑性を感じることになる」とCrenshaw氏は言う。増えすぎたVMを管理することが難しくなるからだ。そこで第2段階となるプライベートクラウドの構築に入ることになる。ここでの目的は複雑化したリソースを抽象化すること。Red Hatではこの第2段階で顧客にプロセスマネジメントの自動化を勧めているという。「RHN SATELLITE」「JBOSS OPEREATIONS NETWORK」「MRG」などの同社のクラウドフレームワーク製品がこれを支援する。

これらのツールの特徴は「完璧にオープン」(Crenshaw氏)である点だ。単にオープンソース技術を数多く採用しているだけではなく、「他社製品のように、ユーザを特定の環境に囲い込む(ベンダロックイン)ようなことはせず、シームレスな接続を実現する」(同氏)という。この"オープンスタンダード"という思想は、すべてのRed Hat製品に通じるキーワードだ。今後、Red Hatはクラウドの良さであるアジリティ(agility)を活かすため、OSSプロジェクトをベースにしている「Deltacloud API」を核としたクラウドエンジンを構築、他社の仮想化環境をベースにしているプライベートクラウド間の接続もシームレスにするソリューションを提供していきたいとしている。「Linuxが成功した要因はそのオープン性にある。我々はクラウドを通してオープン性が顧客に与えるメリットを訴えていきたい」(Crenshaw氏)

プライベートクラウドを活用できるようになったユーザが次に望むことが、第3段階のパブリッククラウドとの併用だとCrenshaw氏は語る。「今のリソースでは足りなくなったとき、ユーザが障壁なくAmazon EC2などのパブリッククラウドを利用してソフトのプロビジョニングをできるようにする。つまりユーザは、プライベート/パブリックを問わずにリソースを拡張できる」ことを目標にする。現段階では難しい気がするが、「Red Hatのオープン性がボーダーをなくす」とCrenshaw氏は自信を見せる。

"オープンでシームレスなクラウド"は受け容れられるのか

ここまでを見ると、Red Hatの目指すクラウドシステムはベンダやプライベート/パブリックの違いにとらわれない、シームレスな「クラウドエコシステム」のようだ。現在、パブリッククラウドの覇者といえるAmazon EC2はのベースはRHELで構築されており、また、No.2のIBMもRHELを採用している。この2社は「Red Hat Premier Certified Cloud Provider」に認定されており、今後もともに業界をリードしていく構えを見せている。そのほか、米国の政府機関であるNBC(National Business Center)、Symbian Foundation、DreamWorksなどがRed Hatのクラウド環境を採用している。いずれも大量のコンピュータリソースを集中的に利用する機会が多い組織だ。

「クラウドは、過去のクライアント/サーバ、Web、SOAなどと同様に、ITのあり方を変える根本から変える重要なトレンド。その中でもRed Hatのソリューションはすべてのアーキテクチャを1つのクラウドで管理することを実現する」とCrenshaw氏。同氏はクラウドコンピューティングにおける重要な要素として

- 信頼性

- パフォーマンス

- 互換性

- 柔軟性

の4つを挙げたが、中でも互換性と柔軟性に関しては、「OSSをベースにしているRed Hatに圧倒的な強みがある」とする。

Sun Microsystemsが事実上消滅してしまった現在、オープンソースをビジネスとして成功させている数少ないメジャー企業となってしまったRed Hatだが、クラウドビジネスにおける今後の動向は間違いなく同社の命運を握ることになる。「オープンでシームレスなクラウド」の概念がどこまでユーザ企業に理解され、受け容れられるかが成功への大きなカギとなりそうだ。