この連載では、2020年の東京、これからの都市と生活についての記事を「PLANETSチャンネル」から抜粋してご紹介しています。"東京2020"がテーマの文化批評誌『PLANETS vol.9』(編集長: 宇野常寛)は今秋発売予定。

第二回は、オリンピックを「〈都市〉と〈身体〉の関係をもう一度問い直すきっかけにしたい」と語る社会学者/南後由和氏のインタビュー。「スポーツ」の概念はどのようにして「都市の問題」につながるのでしょうか。【構成: ミヤウチマキ】

都市のアクセシビリティから見出される〈ゲーム性〉

――今回の『PLANETS vol.9』のBパート(=Blueprint)、つまり2020年の東京オリンピックに向けて未来の東京の青写真を描くという企画に参加する上で、南後さんが考えていることについて聞かせてください。

南後 オリンピックといえば当然「スポーツ」がキーワードになるわけですが、僕が考えているのは、「スポーツ」の概念を、プロのアスリートの人たちがスタジアムでやっているようなものから拡張して「都市の問題」につなげていきたいということなんです。要するに、〈都市空間〉と〈身体〉の関係をもう一度問い直すきっかけにしたい。

たとえば、都市において「歩く」という行為や、「自転車に乗る」といった行動も〈都市空間〉と〈身体〉の関係ですよね。バリアフリーをめぐる問題も〈都市空間〉と〈身体〉や知覚の問題につながっています。

僕は学生時代から多木浩二さんをよく読んでいて、多木さんは『スポーツを考える』(ちくま新書、1995)という新書で、「スポーツはこれまで暴力や戦争、資本主義といったものと結びついてきた」と書いています。スポーツは、ゲーム性が重要で、そのゲーム性を〈都市空間〉に落としこんでいったときに、もう1つ考えたいのが、「都市のアクセシビリティ」という側面です。

今回の2020年のオリンピックに向けた計画は、選手村を中心にして半径8キロの同心円が描かれていますが、それはあくまで物理的な距離の話であって、僕たちの時間的な経験の仕方は多様だと思うんですよ。時間地理学的に考えると、同心円はゆがんでいく。

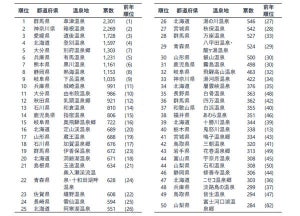

同じ5キロや10キロの距離の移動でも、電車で行くと場所によって所要時間というか、アクセシビリティが違ってくる。僕たちの東京をめぐる身体を介した経験というものを、まずは可視化し、新しい地図を描いてみたいと考えています。

その地図に不動産的価値の変数をかけ合わせると、より面白くなると思います。「徒歩5分で行ける」とか「最寄り駅から何分」とか、あるいは「電車で直通で行ける」というのが不動産的価値を持ったりするわけじゃないですか。それも資本主義のメカニズムと連動した、一種の〈ゲーム性〉ですよね。

これらは一見するとスポーツとは関係のない話に思えますが、〈都市空間〉と〈身体〉の関係に置き換えていくと、都市のアクセシビリティにまつわる〈ゲーム性〉、さらにはコンパクトシティの話なども、広義のスポーツの問題として読み替えていくことができるのではないかな、と思っています。

都市空間の導線における〈名詞〉と〈動詞〉の違いとは!?

南後 都市論には、「点・線・面」という3つのボキャブラリーがあります。「線」というのは、たとえば明治通りのような通り、鉄道、高速道路などのインフラのことです。都市論の系譜を振り返ると、80年代の渋谷では、「点」としての駅から、公園通りやスペイン坂などの「線」を経て、見る-見られるの関係が成立するような舞台装置としての「面」が形成されていったと語られてきました。90年代の裏原カルチャーでは「ストリート」という言葉が出てきたりしましたが、それもデヴェロッパーが開発、用意し、メディアが演出した〈名詞〉としてのラインという意味合いが強かった。

これまでも〈名詞〉としてのラインは存在していたんだけど、近年目立つ動きは、ユーザーが自ら「線を引く」、〈動詞〉としてのラインの方なんじゃないかと思うんです。

「もはや文化は地理に規定されていない」と宇野さんがよく言っていますけど、東京ビッグサイトや幕張メッセのような巨大なハコが点在している……それは「点」の話なわけですが、その「点」であるハコどうしをつないでいく新しいラインが、従来の行政区分のような区画とは違うかたちでどんどん引かれていくはずです。そのことからも、2020年の東京オリンピックに向けた大規模な都市再開発の中で、環状2号線のような〈名詞〉としてのラインだけではなく、これまで見られなかった〈動詞〉としてのラインがボトムアップ的にできてくると思うので、そういった動きにも注目していきたいですね。(了)