フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

絶望のなかで

1917年(大正6)7月、体調を崩した茂吉は、肺結核と診断された。当時まだ特効薬のない感染症。自宅には、3歳の宣子(のぶこ)と、次の子どもをおなかに宿した23歳の妻いくがいる。感染させたくない一心で、絶望にまみれながら、茂吉は自宅の2階にこもり、一人で過ごした。

10月には、緑郎(ろくろう)が生まれた。空気のよい場所で療養するために、茂吉一家は1918年(大正7)春に逗子の借家に移るも、間取りが気に入らない。すぐに東海道線国府津駅近くの小八幡(神奈川県小田原市)にある貸別荘に移ると、今度は茂吉の病状が好転に向かった。何度か風邪を引いては病状が行きつ戻りつする茂吉を、いくはかいがいしく看病した。

いらだつ茂吉に辛抱しつつ、変化する病人の好みに合わせて食事を用意し、便秘や下痢を起こせば丹念におなかをマッサージした。妻子のために回復したいという茂吉の強い思いと、いくの献身的な看病によって、茂吉の病状はようやく快方に向かい、1919年(大正8)の正月には、家族そろって雑煮を食べて迎えることができるまでになった。

-

特効薬登場前、結核治療において「空気は第二の栄養」といわれ、新鮮な空気を取り込む大気療法が推奨された。図は、外気浴を行なっているところ(中村善雄『肺病は斯くすれば治る』主婦之友社、1931) (筆者所蔵)

その年の1月18日、茂吉の父・又吉がいとこの服部福次郎、義弟の石神与八を連れて、茂吉一家が療養する小八幡にやってきた。茂吉の病状の好転を喜んだ父は、「湯河原に湯治に行こう」と茂吉を誘った。

ところが汽車旅を経て宿に到着すると、父の体調が悪くなった。好きな酒も「まずくて飲めない」と言う。やがて悪寒を訴えて寝込んでしまった。熱が40度以上まで上がった。温泉場には医者がいなかったが、宿に居合わせた看護婦から、流行中のスペイン風邪だといわれた。スペイン風邪は1918年から1921年にかけて世界的に起きたインフルエンザの大流行である。当時、世界中の人口の4分の1に相当する5億人が感染したとされる。[注1]

茂吉は東京の弟妹に電報を打ち、小田原の県立病院の医者に往診してもらったが、茂吉までがスペイン風邪に感染してしまった。結核で抵抗力の落ちていた身体には、むりもないことだった。

旅館にしてみれば、正月の書き入れ時におそろしいスペイン風邪で寝込む父子は、困った存在でしかない。あからさまに迷惑がられ、人手も貸してもらえなかった。このままでは父も茂吉も命が危ない。医師にそう忠告され、まず茂吉だけでも家族の住まう小八幡まで送ろうと、義弟の石神与八が自動車でやってきた。小八幡の家まで運ばれた茂吉を診察した医者は、これは助からないと思ったのか、いくに「いまのうちに聞くことがあれば聞いておきなさい」と伝えた。

茂吉が小八幡に送られた2日後に、父・又吉は旅館の一室で息をひきとった。父は、最期まで茂吉の容態を気にかけていた。茂吉は床に臥せったままで、父の葬儀に参列することもできなかった。父の亡きあとには、母と幼い弟妹が残される。茂吉は、父に代わってその面倒を見なければと強く思った。一度は死をほのめかされた茂吉だが、その後みるみる快復し、父の四十九日には上京して、法要で長男の責任を果たすことができた。そして初夏になるころには、今後の自身の身の振り方を考えられるほどに、健康を取り戻していた。

己の道に忠実であれ

東京の茂吉の実家は、後見していた本家の長男・与四郎に家督を譲って分家したあと、「神明屋」の屋号で米とよろず雑貨の店を営んでいた。父が亡くなったため母が店を経営することになったが、これまで家事をひたすらこなしてきた母には、商売がわからない。子どもたちは、男子はすでに独立し、娘は嫁いだあとで、母のもとにいるのは小学生の弟妹・百合子と秀之助のみ。親族は「長男の茂吉が神戸製鋼所を辞めて、神明屋を見てくれたら」と望んだ。茂吉の病後の身体にも、そのほうがよいのではないか、ということだった。

悩んだすえに、茂吉はいくに相談した。すると彼女はきっぱりと答えた。 「神戸製鋼所に戻り、月々の収入からできるかぎり実家に送金をして暮らしを助け、自分の仕事で名をあげることも、孝行なのではないでしょうか。親元にいるばかりが孝行ではないと思います」

茂吉は、他の者が望んでも容易には得られない学歴と能力を持っている。その力を、だれにでもできる神明屋の経営で埋もれさせるのはもったいない、己の道に忠実であってほしい、といくは思っていたのだ。茂吉は石竜子という易者にも第三者としての意見を聞いたが、いくと同じ答えが返ってきた。茂吉は腹を決めた。1919年(大正8)10月、神戸製鋼所に復帰し、兵庫県六甲村徳井(現・兵庫県神戸市灘区徳井町)の貸家に住むことにした。

後悔の「鹿の子餅」

前年に第一次世界大戦が終わり、神戸製鉄所の工場の様子は以前とずいぶん変わっていた。製品の受注量は大幅に減り、人員整理なども一部行なわれていた。茂吉は最初の3カ月をならし期間として、午前だけの半日勤務とし、身体が大丈夫であることをたしかめて、通常勤務に戻った。平穏な日々が帰ってきた。

1920年(大正9)の8月、学校の夏休みに、母・たけが妹・百合子と弟・秀之助を連れて、六甲に遊びにやってきた。茂吉は京都奈良の名所名蹟に3人を案内し、帰りがけに奈良駅で鹿の子餅を買った。しかし歩き疲れた3人は「いまはいらない」と言う。

帰宅すると、いくは4人のためにお茶を入れ、お茶うけとして鹿の子餅を出した。真夏だったので、念のため茂吉が最初に食べてみたところ、大丈夫そうだ。母と弟妹がやはりいらないというので、茂吉に続いていく、そして娘の宣子と息子の緑郎が食べた。

翌日のことである。それまではしゃぎまわっていた緑郎が突然ぐったりし、嘔吐を繰り返した。顔は真っ白で、手足が冷たい。医者は「疫痢(幼児のかかる赤痢)」と診断した。やがて、昼寝をしていた宣子が頭痛を訴え、緑郎と同じ症状となった。

会社から戻った茂吉といくは、その日の夜、やっとのことで子どもたちを伝染病院につれていったが、茂吉もまた軽い赤痢の症状となり、隣室で寝込んでしまった。妊娠6カ月だったいくは、自分自身の下腹も下痢で痛み始めたことに気がついたが、ここで倒れるわけにはいかない。夜を徹して緑郎と宣子を看病した。

しかし、病院到着の翌々日にあたる8月17日午前2時、いくの必死の看病もむなしく、3歳の緑郎は幼い命を閉じた。さらに同じ日の午後5時、あとを追うように宣子も亡くなった。大切な子ども2人を同じ日に亡くしたのだ。茂吉夫妻の悲しみは、どれほどのものだったろう。茂吉は後悔にさいなまれた。

いくのおなかにいた千恵子が、同年12月11日にぶじに誕生したことが、茂吉夫妻の心にようやく小さな光を灯した。

運命の求人広告

第一次世界大戦後の日本経済は、深刻な不況におちいっていた。1919~1921年(大正8~10)にかけて、神戸製鋼所はたびたび大規模な人員整理を行ない、1921年(大正10)2月には播磨造船所と合併した。茂吉は播磨へ異動になった。

翌年に入っても、景気は上向かなかった。そんななか東京の母からは、高血圧の頭痛やめまいが最近ひどくなった、神明屋の店先の仕事がつらいと綴られた手紙が届いた。文面には、茂吉が東京に戻ることを望む気持ちがにじんでいた。

茂吉は、最期を看取れなかった父に対し、申し訳ない思いを抱いていた。老いた母と幼い弟妹の面倒を見ることは、亡くなった父に誓ったことでもあった。母にとって、長男・茂吉の代わりはいない。茂吉は、東京の母のそばに戻る決意をした。神明屋の切り盛りをいくに任せ、自分はそこから通える会社を見つけよう。この提案に、いくも今度はうなずいた。

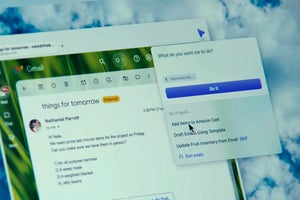

1923年(大正12)4月の終わりに、休暇をとった茂吉は上京した。ある日、店先にあった朝日新聞に掲載された大きな求人広告が目に飛びこんできた。「星製薬」という製薬会社が機械技師を「至急招聘」する広告。それは、月給350円という破格の条件だった(播磨での茂吉の月給は250円だった)。

(つづく)

◆本連載は隔週更新です。

[注1] 工藤翔二(結核予防会理事長)「100年前のパンデミック―“スペイン風邪”の記録」「複十字」No.398 2021.5月号 (結核予防会、2021) p.22 (2022年10月13日参照)

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)

『追想 石井茂吉』(写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965)

中村善雄『肺病は斯くすれば治る』(主婦之友社、1931)

雪 朱里「『国民病』と呼ばれた結核」『家で病気を治した時代 昭和の家庭看護』(小泉和子 編著、農文協、2008)

【資料協力】株式会社写研

※特記のない写真は筆者撮影