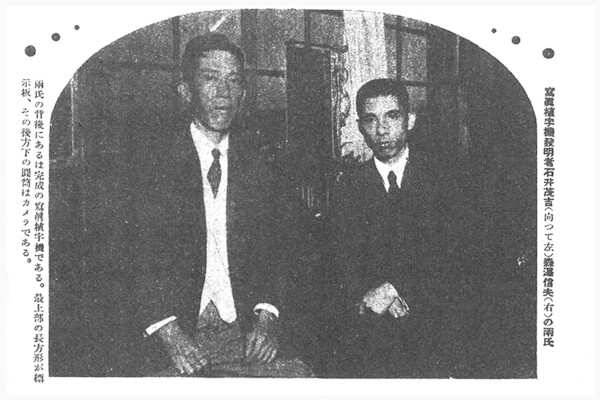

フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース開始の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

信夫の怒り

海図専用写真植字機の図面がだいぶ進んだある日、信夫はひとりで海軍水路部を訪ねた。すると信夫の前にやってきた担当者が、横柄な態度でこう言った。

「先般、石井くんが来て、いま助手に設計させているから、近日中に図面をもってくると言っていたが、できているかね」

信夫が眉をひそめて

「助手とはだれのことですか?」

と聞くと、相手はいささか意外といった面持ちで、しかし横柄な態度は崩さずに答えた。 「もちろん、きみのことだよ」

その言葉を聞くなり、信夫はなにも言わずくるりと踵を返して、そのまま写真植字機研究所の工場に帰った。その場ではこらえたが、腹のなかは煮えくり返っていた。

工場に戻るなり、信夫はほとんど完成していた設計図を取り出し、工場の隅にある火造場に放りこんで燃やしてしまった。彼のただならぬ剣幕に、工場にいたひとびとは「いったい、なにがあったのか」と驚いた。

ところが信夫と入れ違いに海軍水路部に行った茂吉は、そんなこととはつゆ知らず、「明日、図面を持参します」と約束して帰ってきた。

その翌日、ふたりで海軍水路部に出かけようとしたときに、信夫が図面を持っていないことに気づいた茂吉は声をかけた。

「森澤くん、図面を持っていかなくては」

「図面なら、昨日ぜんぶ焼いてしまった」

「えっ!」

これにはさすがの茂吉も茫然とした顔つきで絶句したが、とにかく約束しているのだからとふたりで水路部に向かった。

担当者が現れると、信夫は言った。

「私は石井さんの助手ではありません。発明考案者に礼を失するような方のために、仕事をすることはできません。石井さんはりっぱな工学士ですから、石井さんにやってもらってください。それでは、失礼いたします」

一気に話し終えると、信夫はひとりで先に帰ってしまった。

おさまらないのは海軍水路部の担当者である。軍の依頼に対して信夫がとった態度に激怒した。

「森澤にあんな啖呵を切られたままでは、軍の面子が丸つぶれだ。石井、なにがなんでもおまえが仕上げろ!」

茂吉は信夫の暴挙に一度は驚いたものの、仕事への責任がある。すぐに助手を一人雇い、あらためて設計に着手した。

半年ほど経ったころだから、1932年 (昭和7) のなかばから後半だろうか。茂吉の設計図は完成した。

「海図専用写植機の設計図ができたから、見てくれないか」

茂吉は信夫に頼んだが、信夫はかぶりを振って「あなたのようなえらい人がやった図面ですから、私なんかが出る幕じゃありません」と言い、とうとう一目も触れなかった。

まぼろしに消えた機械

信夫が焼き捨ててしまった海図専用写真植字機は、こんなしくみだった。四六全紙 (788×1081mm) がかかる大きな2本のロール (円筒) を使用し、1本のロールには海深図の原図、もう1本のロールは暗箱内にセットしてフィルムまたは印画紙を巻く。2本は左右同一運動し、また、前後はロールを正逆回転させるようにする。原図のロールには見当合わせを設け、明るい場所で見当合わせを見ながら写植を打っていくというものだ。

いっぽう、茂吉の海図専用写植機は、平面にした暗箱の上に鉛筆で文字を仮記入した図面を置き、暗箱のなかには図面と同じ大きさの写真乾板を入れる。オペレーターは望遠鏡のような拡大装置で仮記入された文字を読みながら、その位置に印字する。現像後、その写真乾板と図面を重ねて刷版に焼きつけ、印刷するという構想だった。

茂吉の設計図は1932年 (昭和7) ごろに完成したが、いよいよ製作のための予算を計上しようというときになって、陸海軍の定期大異動があった。海軍水路部では、松島の上司でこの仕事の推進役でもあった国生技術部長と、神田製図課長らが転出してしまった。

後任の担当官はまったくの門外漢で、未知のことに手を出そうとはしなかった。松島に設計を依頼されてから1年あまりかけて取り組んでいたにもかかわらず、海図専用写植機の開発はけっきょく実現せず、試作もできずに終わることとなった。

なお、海軍水路部の松島徳三郎は、このときのことを後年、こんなふうに語っている。

〈その当時、海図の文字を写植でやったほうが良いというので、設計を芹沢氏 (筆者注:森澤氏のまちがい) が作ってきたんです。それで石井さんが後からやったんですが、一応中止になってしまいました。手で書いているよりは、写植を使ったほうが早いではないかと研究を進めてきていたんですが、やはり製図との関係で中止というようなことになってしまいましたんです…〉[注1]

沈黙の逆効果

この「助手事件」は、茂吉にとっては青天の霹靂だった。14歳というふたりの歳の差と、茂吉の学歴や肩書を勝手に解釈した世間のうかつさの表れだとおもった。これまでにも、「石井さんはよい助手をもって幸せですね」と言われることがあった。信夫と面識のある東京高等工芸学校の鎌田弥寿治教授でさえ、である。信夫は海軍水路部での一件で、「石井さんは陰でぼくのことを助手と言っていたのか!」と激怒したが、茂吉がこういうとき、そのつど「助手ではありません。共同発明者です」と訂正していたことは知らなかった。

茂吉は今回の海軍水路部の助手発言にも驚いたし、身に覚えのないことだった。それでも弁解や自己主張を好まない茂吉は、「いずれ時がくれば本当のことがわかるだろう」とかんがえ、信夫に対して弁解がましいことをいっさい言わなかった。しかし茂吉の思いとは裏腹に、その寡黙さがまた、信夫の心にできたわだかまりを大きく育てていった。

信夫はただ、設計図を焼いてしまったことは、のちに後悔した。自分で焼いてしまったとはいえ、「この機械はつくりたかった」というおもいがあったし、自分の怒りに水路部の人々を巻きこんでしまったともおもった。1960年に刊行した著書『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所) には、〈水路部の人々に対しては、私のかんしゃくのために大変ご迷惑をかけてしまって申訳ないことをしたと、今でも時々思い出しては恐縮している次第で、どうぞおゆるし下さい〉( p.21) と謝罪の言葉を綴っている。

茂吉と信夫、ふたりのあいだには、底の見えない深い溝ができていた。[注2]

(つづく)

出版社募集

本連載の書籍化に興味をお持ちいただける出版社の方がいらっしゃいましたら、メールにてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

雪 朱里 yukiakari.contact@gmail.com

[注1] 「印刷図書館:印刷史談会/印刷アーカイブス - ぷりんとぴあの小箱 印刷史談会」( https://www.jfpi.or.jp/printpia4/part3_01.html )より、1967年1月26日に開催された史談 松島徳三郎「大正時代の海軍水路部印刷所」https://www.jfpi.or.jp/files/user/pdf/printpia/pdf_part3_01/part3_01_002.pdf (2024年10月5日参照)

[注2] 本稿は森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 pp.20-21、馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 pp.123-127、『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.114-118をもとに執筆した

【おもな参考文献】

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影