フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

トーキー映画の登場

茂吉が「文字と文字盤」の研究に没頭していた大正末から昭和はじめの時期、しかし写真植字機研究所は、文字盤開発のみをおこなっていたわけではなかった。

共同印刷をはじめとする印刷会社5社に1台ずつ、そして海軍水路部からも写真植字機の注文があったものの、その後はまた、ぱったりと注文が止まってしまっていた。財政危機は続いている。そうしたなか、おもわぬ会社から声がかかった。アメリカに本社をもつパラマウント映画社である。1930年 (昭和5) ごろのことだ。[注1]

このころ、映画界にも大きな変革が起こっていた。映像に音声がついておらず、活動弁士の音声や楽士の生演奏とともに鑑賞する「無声映画」に代わり、映像と音声が同期した「トーキー映画」が登場してきたのだ。日本で上映される外国映画は、映画そのものを映すスクリーンの右側に別の画面を用意し、黒字に白文字で縦書きされた手書きのセリフをスライドにして投影する「サイドタイトル式」で上映されていた。[注2]

パラマウント映画社からの依頼は、このサイドタイトルに写真植字を使いたい、というものだった。茂吉と信夫がさっそく試作したところ、評判は上々だった。それまでのサイドタイトルは、黒紙にひとつひとつ白文字で手書きしていたので、たいへんな手間がかかった。写真植字機をもちいると、この手間が省けて、150種類のサイドタイトルならば1日あまりでつくりあげることができた。コストも抑えられる。[注3]

こうして写真植字によるサイドタイトルは、まずハロルド・ロイドの主演映画「足が第一」に起用され、丸の内の邦楽座をはじめとする映画館の1931年 (昭和6) 正月興行をにぎわせた。[注4]

映画タイトル専用機と「字幕体」の開発

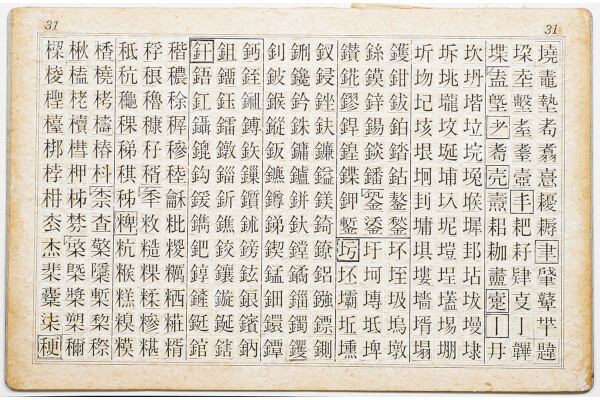

写真植字機研究所は、映画界からの要望にこたえるべく、1930年 (昭和5) から字幕印字用の映画タイトル専用機の開発に取り組み、翌年完成させた。茂吉は1931年 (昭和6) 、映画字幕に使用するための「字幕体」の文字盤も制作し、トーキー化されていない無声映画の字幕などに使われた。[注5]

-

茂吉が制作した「字幕体」。後年、変形レンズを用いて印字したもの。右端から、長体3、長体2、長体1、正体 (変形していないもの) 、平型1、平型2、平型3。『書窓』第2巻第5号 (アオイ書房、1936.3) p.407

映画タイトル専用機の開発には、信夫が力を発揮した。構造自体はふつうの写真植字機とおなじだが、タイトル (セリフ) が縦組みなので、暗箱を変えて、長尺ものである35mm映画フィルムを収容できるようにした。暗箱を35mmフィルムの幅方向に移動させながら縦組みをおこない、改行するときにはフィルムを1行分巻き取る方法で、縦組みのタイトル用音声文字を印字する構造だ。レンズは8種類を用意した。[注6]

ほどなく日本にも、映画のサイドタイトル (セリフ) をスライド投影式で上映する方法から、映像のフィルムに字幕を書き込んだ別のフィルムを重ねて焼き付ける「スーパーインポーズ式」が入ってきた。当時、東和商事 [注7] で翻訳やサイドタイトルの発注担当者だった青山敏美の証言が、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』に掲載されている (写研、1975 pp.22-23)。

〈「映画にスーパーインポーズが登場したのは、昭和六年の映画 “モロッコ” からであった。これは、輸入前にアメリカでスーパーインポーズされていた。〉

スーパーインポーズ式による字幕つきのトーキー映画「モロッコ」(脚色ジュールズ・ファースマン、監督ジョセフ・フォン・スタンバーグ、主演ゲイリー・クーパー、マレーネ・ディトリッヒ) の日本での封切は1931年 (昭和6) 2月11日 (邦楽座)。写真植字によるサイドタイトルのトーキー映画「足が第一」上映の翌月のことだった。[注8]

「モロッコ」での字幕は手書きだった。パラマウント映画社は、字幕製作者の田村幸彦に依頼してニューヨーク撮影所に赴かせ、現地で邦文字幕の挿入を行なった。画面の端に縦組みで字幕を表示する。トーキー映画の原型を傷つけず、映画のストーリーや雰囲気を知るために必要なセリフが画面の上に日本文字で白く浮き出す。映画「モロッコ」は、映画そのものも感銘深い作品であるうえに、海外のトーキー映画として日本ではじめて邦文字幕をスーパーインポーズで入れた新機軸が評判となり、興行的に大成功をおさめた。[注9]

映像上に白く浮かぶ文字

「モロッコ」の大成功を受け、映画会社各社はサイドタイトル式から、スーパーインポーズ式による字幕挿入に舵を切っていった。

前述の東和商事・青山敏美の証言は、こう続く。

〈日本には、まだスーパーを入れる技術もなかったし、外国で入れるのは費用もかかるので、何か、いい方法がないかと思っていた矢先、写真植字機のことを知った。相前後して、写研の方からも、使ってみてはどうかという働きかけもあって、モノは試しと使ってみた。サイドタイトルとは、せりふを映すためのスライドで、ハンドルを一回転すると、一コマ分映るようにしてあり、映画を映すスクリーンの右横に、サイドタイトル用の縦長の別のスクリーンを作り、それにせりふを映したものだった。約一年半、この方法でやり、以後はスーパー方式に変わった。〉[注10]

写真植字機研究所の映画タイトル専用機も、最初のうちはサイドタイトルをスライド投影する方式で使用されたが、やがてスーパーインポーズで使用されるようになった。[注11]

このころ写真植字機研究所のオペレーターだった吉村順光は、1931年 (昭和6) なかばごろから、映画タイトル専用機をもちいてサイドタイトルを印字したという。東和商事からの仕事の流れは、青山が翻訳したものが邦楽座へまわり、邦楽座から写真植字機研究所に原稿がきていたそうだ。「巴里の屋根の下」(1931) 、「ガソリンボーイ三人組」「人生案内」「自由を我等に」「三文オペラ」「制服の処女」(1932) 、「巴里祭」(1933) などのサイドタイトルを印字したことが記憶に残っているという。[注12]

こうして、出版や印刷の分野ではまだ浸透せず、書体の完成度も低いといわれていた昭和のはじめごろから、映画の世界ではいちはやく写真植字が実用化されていた。[注13] この仕事は、苦しい財政事情が続いていた写真植字機研究所の大きな支えとなった。

そして映画界からサイドタイトル研究の声がかかった1930年 (昭和5)ごろ、茂吉には、同時にかんがえていたことがあった。写真植字機のオペレーターを自分たちで養成しよう。そのための施設をつくろう。――このことが邦文写真植字機にとってまた、大きな役割を果たしていくことになる。

(つづく)

出版社募集

本連載の書籍化に興味をお持ちいただける出版社の方がいらっしゃいましたら、メールにてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

雪 朱里 yukiakari.contact@gmail.com

[注1] パラマウント映画社からの仕事が最初にかたちになったのが、1931年 (昭和6) 正月興行の映画「足が第一」。ということは、同社からのアプローチは、遅くとも1930年 (昭和5) にはあったとおもわれる。参照:「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.22

[注2] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.9

[注3] 東京日日新聞 1931年3月14日紙面より 参照:「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.22

[注4] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.22および、『キネマ週報』39号 (キネマ週報社、1930年11月) p.16 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/7965037 参照 2024-07-07)

丸の内の邦楽座は、パラマウント社の直営興行を行なっていた。 田中純一郎『日本映画発達史II 無声からトーキーへ』中央公論社、1980 p.124

[注5] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.9、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.24

[注6] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 pp.120-121、布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.9

[注7] 東和商事:〈1928年10月、川喜多長政により、日本における外国映画輸入配給業のさきがけとして東和商事合資会社が設立された。設立直後に入社し後に結婚した 竹内 (川喜多) かしこ と共に、当初はヨーロッパ各国の優れた作品を中心に輸入公開するほか、日本映画の海外への紹介や外国との合作映画などを製作した。1951年東和映画株式会社と改称、1960年東和株式会社へ改組、1975年東宝東和株式会社へ改称、その間アメリカ映画、香港映画など輸入先を世界に拡げ、また近年は米ユニバーサル作品の日本における配給受託を中心とし現在に至っている。〉東宝東和株式会社オフィシャルサイト| 会社情報 https://tohotowa.co.jp/company/ (参照:2024年7月7日)

[注8] 田中純一郎『日本映画発達史II 無声からトーキーへ』中央公論社、1980 p.219

[注9] 田中純一郎『日本映画発達史II 無声からトーキーへ』中央公論社、1980 pp.215-219

なお、同書 p.217に、大阪毎日新聞 昭和6年5月10日-12日から引いた「最初の邦文字幕トーキーの製作者田村幸彦」の苦心談が掲載されており、なぜ縦組みになったのか、文字数をどう考えたのかなど興味深い内容なので、以下に引く。

〈まづ私が最初に逢着したのは、字幕に出す文字を、縦書にするか横書にするかといふ問題であつた。私はこのためにいろいろの実験を試みて、文字を縦書にした場合には、十二字詰一行を読むのにフィルム三フィート半を必要とする。然るに、これをもし横書きにした際には、五フィート以上なくては読み切れないことを知った。縦書にする以上、字幕は右端または左端に入れなくてはならない。でき得る限りその位置を一定にすべきはいふまでもないが、実際に当つてみると、画面の都合で、左端または右下、また左下と、時に応じて変へなくてはならぬ。かうしてみると、位置を一定することは不可能で、そのために試写を見て、一つ一つの場面を調べ、その場面に適当する位置をチェックアップする。台詞は、話す時間より、タイトルを読む時間の方が長いから、筋を運ぶ上に重要な部分だけを、一巻につき三十枚ぐらゐを原則として選び、なるべく話す時間に、読み切れるやうに、文章を作つて、場面が次へ移つても、まだ前の言葉のタイトルが残るといふ醜態を見せないやうに注意した。(田村幸彦)〉

ちなみに、この「邦文字幕トーキー」の導入により、それまで映画館に欠かせなかった活動弁士や楽士、数百~数千人が失職することとなった。

[注10] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.22-23

[注11] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.9 なお、同書には〈1932年に、初めて無声映画の画面にセリフが同時に映る「スーパーインポーズ」が登場した〉とあるが、本連載では映画の専門書である田中純一郎『日本映画発達史II 無声からトーキーへ』中央公論社、1980 pp.215-219 の記述に依り、1931年 (昭和6) とした。

[注12] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.23-24

[注13] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.24

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

『キネマ週報 = The movie weekly』(39)、キネマ週報社、1930.11 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/7965037 参照:2024年7月7日)

田中純一郎『日本映画発達史II 無声からトーキーへ』中央公論社、1980

『書窓』第2巻第5号、アオイ書房、1936.3

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ