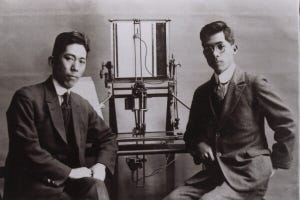

フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

第三弾文字盤の製作に向けて

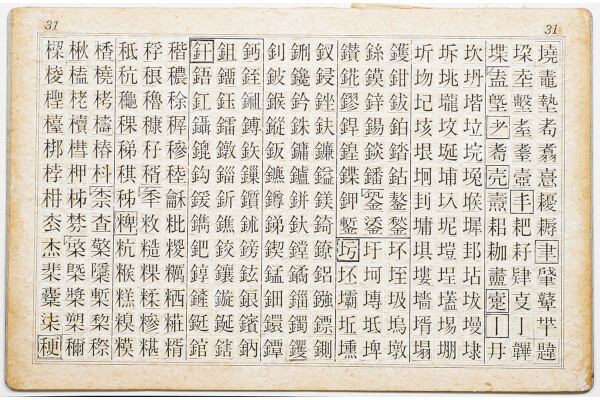

茂吉は、文字の勉強をはじめた。活字の清刷りをそのまま複写した第一弾「試作第1号機文字盤」(1925年、大正14) も、清刷りを4倍に拡大して墨入れして修整し、もう一度縮小してつくった第二弾「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」(1929年、昭和4) も、活版印刷のための活字をもとにした文字盤は〈できたものは感じが全然ちがう。これは不思議だと思ってどこが違うのか、どうすればよいのかと真剣に取組んでみました〉[注1] 。茂吉は〈活字を見さえすれば筆法を注意し、築地と秀英の違いなどを研究し〉 [注2] 、写真植字機のための原字を自分の手で描きすすめた。

文字盤のための原字をみずから手がけるようになった背景には、だれもそれができる人がいなかったということがもちろんある。しかしもうひとつ、茂吉が「自分で描こう」とおもった裏付けとして、おそらく彼の書の腕前があっただろう。本連載第3回「京北の麒麟児」でもふれたが、茂吉は幼いころから習字が上手だった。京北中学に通っていた17歳のころには、大日本選書奨励会主催の第14回選書褒賞授与式において、受賞者総代として祝辞を述べた記録も残っている。[注3]

原字を描くのは、手のかかる作業だった。茂吉が根をつめて取り組んでも、1日数文字を仕上げるのがやっとだった。[注4] 実用機の文字盤には漢字約5,000字を収録すると決めていた。まこと地道な作業である。

第三弾の文字盤でもやはり、築地活版の12ポイント明朝体を参考にした。写研の社史のひとつ『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』には、つぎのように書かれている。

〈 (前略) 明朝の完成には三年の歳月を要した。築地一二ポの文字の骨格は生かしながらも、文字の縦線、横線の比率をまず問題にした。築地の一二ポイント書体は、築地の他の大きさの活字と比べれば洗練されている書体ではあるが、縦と横の線の比率が大きく、つまり縦の線は太く、横の線は細かった。築地を模した写真植字の明朝も、縦の線は太く横の線が細かった。そうなると、写真処理の際、どうしても横の線がとびやすくなる。そのため、横線を太くし、起筆部に打ち込みを加え、力強さを出そうとした。横の線をやや太くしたので、そのままだと文字全体の黒みが強くなり、つぶれやすいので、縦線を細めた。それだけでなく、毛筆の起筆、終筆の感じを加えた。縦と横の太さ (筆者注:の差) が築地にくらべると小さくなり、スマートで洗練された書体となった。また「仮作明朝」に比べると力強く、横線がとぶことがなくなった〉[注5]

茂吉は、筆書きのもつ優美さ、やわらかさを文字のうえに表現したいとおもった。[注6] 彼の設計の思想は、筆からきていた。茂吉が亡くなったあと、三女の裕子が彼の文字づくりについて語っている。

曰く「筆押さえがあったほうが文字が安定する」とかんがえ、明朝体の始筆にも筆押さえをつけ、縦の線もそのようにした。筆の線を表そうとすると、書くときにひじょうにデリカシーのある線を使わなくてはならないので手がかかった。しかし、自然な形では文字に安定性が出てくる。

〈そういうことで、私の父は烏口を使っていた時代もありますけれど、烏口を使わないで丸ペンとそれから細い筆で…… (筆者注:溝引きですね、と言われ) /ええ、そうです。やわらかい筆のデリケートな線は毛筆を使うという方法で文字を書いておりました〉[注7]

当時の活版印刷の活字は「彫った文字」からつくられたものだった。筆書きの線をとりいれた茂吉の明朝体の、手で描かれたやわらかな線は、それまでの活字とはちがう表情をもつ文字となった。

基本書体の完成

なお、「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」の改良に取り組む際、日常の印刷物の組版をおこなうには明朝体一書体では成り立たないことから、茂吉は明朝体と同時にゴシック体、楷書体の原字制作に着手した。茂吉のつくったゴシック体は従来の活字のゴシック体に比べ、縦線横線とも始筆部と終筆部を太く、線の中間部をやや細くして、1本の線の輪郭がゆるやかな曲線となるように描かれている。それもまた、人の手で描いたあたたかみ、筆書きのやわらかさをとりいれたものだった。さらには、写真植字の印刷物をつくる光学的、科学的な工程をふまえたうえで、あくまでも写真植字でうつくしい印刷文字をつくるためにおこなった処理でもあった。[注8]

このゴシック体、楷書体は明朝体より一足はやく1932年 (昭和7) に完成し、春に開催された第4回発明博覧会のパンフレットに使用された。パンフレットには、「現明朝体文字盤 (筆者注:仮作明朝体) にさらに改良を加えた新明朝文字盤がまもなく完成するが、発明博覧会にはまにあわず遺憾」というようなことが記されている。[注9]

-

右側に開発中の新明朝書体 (のちの石井中明朝体) についてふれた文章が掲載されている。この書体は仮作明朝体。見出しはゴシック体、左側の奥付は楷書体で組まれている。1932年 (昭和7) 春、第4回発明博覧会に出品した際の写真植字機研究所パンフレットより。(『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 に復刻版が収録)

茂吉は、1933年 (昭和8) まで約3年をかけて、約5,000字の明朝体を完成させた。[注10] 第三弾文字盤の「明朝体」、のちの「石井中明朝体 (MM-A-OKS)」である。なお、1932年 (昭和7) に完成した「ゴシック体」がのちの「石井太ゴシック体 (BG-A-KS) 」、「楷書体」がのちの「石井楷書体 (NL-A)」だ。この「明朝体」「ゴシック体」から、さまざまな石井書体が生まれていく。[注11]

(つづく)

出版社募集

本連載の書籍化に興味をお持ちいただける出版社の方がいらっしゃいましたら、メールにてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

雪 朱里 yukiakari.contact@gmail.com

[注1]「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.28

[注2] 「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』第32巻第2号、印刷学会出版部、1948 p.24

[注3] 「会報」『書道』第30号 (明治37年8月号)、大日本選書奨励会、1904.8 p.34 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1509618 参照:2024年7月4日)

大日本選書奨励会は1891年 (明治24) に創立された山腰弘道主宰の書道団体。選書展覧会の開催や雑誌『書道』の刊行などの活動をおこなった。会の目的に「書道振興を図り、小学および尋常中学の生徒の習字を発達させる」ことを掲げ、上野公園内の展覧会場において選書展覧会を開催した。〈当代書家の展覧会として、また次世代を担っていくであろう二十歳未満を対象とした公募展として機能していた選書展覧会は、当時の書家たちにとって大きな意義を持つ場であったといえる〉前川知里「明治期における書道団体の動向 ――山越弘道と大日本選書奨励会を中心に――」『書学書道史研究』第29号、書学書道史学会、2019 pp.31-44

[注4]『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.104

[注5] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.26

[注6] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.27

[注7] 中垣信夫連載対談「印刷と印刷の彼岸 第7回=写真植字の周辺 ゲスト:石井裕子」『デザイン』no.11 1979年5月号、美術出版社、1979 p.90

[注8]「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.27

[注9] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 巻末付録「邦文写真植字機」パンフレット p.16

[注10]「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.28

[注11] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.27

なお、書体コード「-A」は文字の品質改良したことを表している。もともと「明朝体」「ゴシック体」「楷書体」だった書体名の頭に「石井」がついたのは1975年 (昭和50) からであり、このときから書体コードに「-A」がついた。

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3

「活版及活版印刷動向座談会」『印刷雑誌』1935年5月号、印刷雑誌社、1935.5

「写真植字機械いよいよ実用となる」『印刷雑誌』昭和4年9月号、印刷雑誌社、1929.9

倭草生「写真植字機の大発明完成す」『実業之日本』昭和6年10月号、実業之日本社、1931

「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』第32巻第2号、印刷学会出版部、1948

「会報」『書道』第30号 (明治37年8月号)、大日本選書奨励会、1904.8

中垣信夫連載対談「印刷と印刷の彼岸 第7回=写真植字の周辺 ゲスト:石井裕子」『デザイン』no.11 1979年5月号、美術出版社、1979

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影