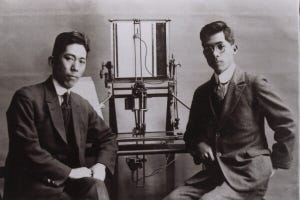

フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

築地12ポイント明朝をベースに

第一弾の「試作第1号機文字盤」(1925年、大正14) のように、活字の清刷りをそのまま複写した文字盤では使えないと悟った茂吉は、つぎは東京築地活版製造所 [注1] の12ポイント明朝の清刷りを青写真 [注2] で4倍の大きさに拡大し、これに墨入れをして文字盤のための字母をつくることにした。おそらくは1928年 (昭和3) はじめごろのことだ。

〈私の文字は始めからこういう文字を作りたいという意図でもって、出発したわけではないのです。歴史を申しますと私が研究に着手した当時は大体、〈築地活版と秀英舎〉の二社が、ほとんど大きな活字メーカーであり私は、活字書体というものに全然経験がなかったので写植の文字盤を作るにあたって、そんなに面倒なものだとは思わなかった。写植の文字盤を作るにあたって始めから何種類も作るわけにはいかない。一種類の物をもって大きいのも小さいのも兼用に作らなくてはいけない。先ず中庸なものを最初に作るべきだと考えて〈12ポイント〉を基準にすることにしました〉 [注3]

-

東京築地活版製造所の「ポイント活字見本」。右は12ポイントを拡大したもの。(三谷幸吉『誰にも判かる印刷物誂方の秘訣』印刷改造社、1930.12、ノンブルなし。p.80とp.81のあいだ、3枚目の綴じ込み)

資料協力:今市達也氏

清刷りとはいえ、印刷時にインキのにじみが起こりやすい活版印刷の文字を拡大するのである。〈勿論、4倍に拡大すると文字はボロボロ、ハネの先の方は悪くなっいる (ママ) 〉。 [注4] しかしなぜ一度拡大して修整するのかといえば、写植機では文字盤の文字を「拡大または縮小して」印字するからだ。拡大してもきれいな文字であるようにするには、いったん拡大して原字を整え、それをふたたび縮小して文字盤におさめるのがよいと茂吉はかんがえたのだろう。

本連載第41回でふれたように、1928年 (昭和3) 秋には、共同印刷の大橋光吉社長が写植機を1台、注文してくれていた。あたらしい文字盤は、約1年後に納品するこの実用第1号機にまにあわせなくてはならない。時間がない。文字数は常用漢字を約5,000と選定していた。[注5] 茂吉は、外部の数人に原字を書いてもらうことにした。ただし先述したように、当時は「紙に原字を描く」ことが一般的でない時代だ。だれに書いてもらうのかが最初の問題だった。

〈 (前略) くずれた文字を、直してきれいなものにしなければならないので十分、訓練をした人でなければ不可能です。陸地測量部に長く勤めている方で、良い文字を描くという定評のあった人に相談しまして、四人の方にかいて頂きました。それが、出発ですがそれを湿板にとり紙ヤキをして、なお欠点があるのは、 (筆者注:茂吉が) 手を加えて最初の文字盤ができたのが昭和5年の事です (筆者注:昭和4年のまちがいとおもわれる) 〉[注6]

第二弾「実用第1号機文字盤」が完成するも

こうして1929年 (昭和4) 、共同印刷をはじめ5大印刷会社に納品する実用機のための文字盤が完成した。のちにアオイ書房の志茂太郎 [注7] によって「仮作明朝」と命名された明朝体文字盤である。[注8] 本稿では「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」と呼ぶ。

「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」は、第一弾の「試作第1号機文字盤」のように活字の清刷りをそのまま複写したのではないにせよ、あくまでも「築地活版12ポイント明朝体」という活字の清刷りをベースに墨入れしたものだ。しかもその墨入れは、4人で分担しておこなわれた。

〈急いだためと、外部の数人に頼んだための注意の周到さが足りなかったこともあって、文字盤にして印字してみると、字体の不揃い、文字の大きさ、線の太さの不揃いが目立った。やはり活字をなぞったのでは駄目だった〉[注9]

「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」が結局、共同印刷をはじめ5大印刷会社から酷評されたのは、本連載第44回でふれたとおりだ。「写植文字はきれいはきれいだがどうも活字と比べると力がなく弱い」と言われた。当時は活版印刷がメインであったから、どうしても活版印刷の活字と比較され、釣り合いがとれないといわれる。「文字を改良しなければ」という意見が圧倒的に多いなかで、茂吉は〈新しい文字の設計に困って了った。文字を書く人がいない、自分で書くより仕方なくなったのです〉。[注10]

茂吉は今度こそ「写植のための文字」を自分の手で描くことにした。[注11]

1930年 (昭和5) のことだった。

(つづく)

出版社募集

本連載の書籍化に興味をお持ちいただける出版社の方がいらっしゃいましたら、メールにてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

雪 朱里 yukiakari.contact@gmail.com

[注1] 東京築地活版製造所:とうきょうつきじかっぱんせいぞうじょ。通称「築地活版」。平野富二が1872年 (明治5) に東京・神田に長崎新塾出張活版製造所として設立し、のちに築地に移転。活版印刷、活字鋳造、印刷機製造など、明治から大正にかけて日本の印刷を牽引する存在だった。1938年 (昭和13) 閉所。築地活版がつくった書体を「築地体」と呼んだ。築地体は、秀英舎 (現・大日本印刷) の「秀英体」と並び、「明朝活字の二大潮流」のひとつとして、日本の書体デザインに影響を与えつづけている。

[注2] 青写真:あおじゃしん。〈「青写真」とは、濃い青色の地に、文字や線が白抜きで複写される技法、及びそれによって得られた印刷物のこと。ブループリントとも呼ばれる。日光写真の技術を応用した物で、光の明暗が図の濃淡に対応。銀塩類の感光物質を塗布した感光紙の上に、複写したい物を置いて複写する。青写真は長らく建築図面の複製に用いられてきたことから、この言葉自体が設計図書の意味を持つようになった。1960年代からジアゾ式複写機が普及。それにより安価にコピーを取ることができるようになってからは、複写用途で使われることはなくなってきている。ジアゾ式複写機によって得られる青焼きと青写真は異なる。〉東建コーポレーション「建築士用語集」 2024年6月4日参照

[注3] 「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.27

[注4] 「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.27

[注5] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.17 ただし同書p.18に〈文字盤に収容する字数は五四六〇字とした〉とあるため「約5,000」とした。

[注6] 「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 pp.27-28 なお、この文章には〈昭和5年の事です〉とあるが、他の文献や、実用機の納品時期から、昭和4年のまちがいであるとおもわれる。「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.17 でも「昭和四年の事です」と修正して掲載されている。

[注7] 志茂太郎:しも・たろう (1900-1980)。1934年、アオイ書房を創業。1935年4月、愛書誌『書窓』(1935年4月創刊) ほか、多くの書籍を刊行した。

[注8] 志茂太郎「石井文字の美しさ」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会編集発行、1965 pp.82-88 で志茂が1932年 (昭和7)の発明博覧会に触れ(当該書籍では「昭和4年」となっているが、写真植字機研究所が発明博覧会に出展したのは昭和7年であるため、「昭和4年」の記述はまちがいとおもわれる)、〈その機械で植字印刷されたリーフレットも、その会場でもらったのだが、(中略) その刷りものの書体は今の皆さんのお目に触れたことのない、第一回の仮作明朝であった〉と書かれている。

[注9] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.104

[注10] 「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 pp.27-28

[注11] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.104

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会編集発行、1965

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3

「活版及活版印刷動向座談会」『印刷雑誌』1935年5月号、印刷雑誌社、1935.5

倭草生「写真植字機の大発明完成す」『実業之日本』昭和6年10月号、実業之日本社、1931

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ、今市達也氏