フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

自分たちの手でつくる

石井茂吉と森澤信夫が1925年 ( 大正14 ) 10月に発表した邦文写真植字機の試作第1号機は「革命的発明」と絶賛され、いくつもの新聞や雑誌などで紹介された。予想以上の反響に意を強くしたふたりは、ただちに試作第2号機の製作にとりかかることにした。第1号機で不十分だと感じた部分を改良し、実用化のめどをつけることが目的だった。

先の試作第1号機の製作は、小林製作所に依頼しておこなった。しかしやはり、人手に頼んだのでは自分たちのおもうようなものはできない、というのがふたりの感想だった。そこで試作第2号機は、自分たちの手でつくろうということになった。

幸い東京高等工芸学校の好意で、研究室を1室借りられることになった。同校精密機械科の実習用工作機械も、授業時間以外に使用するという条件で借りられることになった。精密機械科主任の竹屋金太郎教授は豪放で、竹を割ったような性格の持ち主だった。[注1] 彼は茂吉の妻いくの実母の再婚先の近い親戚にあたるひとだったこともあり、茂吉と信夫の研究に特別の厚意をはらってくれたのだ。[注2]

写真や印刷の研究や実験には、印刷工芸科の1階にあるコロタイプ実習室を提供してもらった。この実習室は、伊東亮次教授の教官室の向かいにあった。必然的に、ふたりの試作機の進行状況や、その作業をいちばんよく見ていたのは、伊東教授となった。[注3]

機械製作のために、あらたに工員もふたり雇った。ひとりは旋盤工、もうひとりは仕上げ工だ。彼らは茂吉宅が経営する神明屋所有の家作 ( 貸家とするために建てられた家 ) に住んだ。こうして茂吉と信夫、ふたりの工員たちは、1925年 ( 大正14 ) 年12月から約7カ月のあいだ、王子 ( 堀ノ内 ) から芝浦までかよった。

今回の改良でもっとも重点を置いたのは、メカニックな部分の精度を上げることだった。このため、機械全般を担当していた信夫は、茂吉のオートバイを借りて毎日のように東京高等工芸学校までかよった。作業をしていると、鎌田教授や伊東教授が何度も信夫を激励してくれた。信夫は感激して、試作第2号機の完成にはげんだ。印刷についても、同校印刷工芸科教員の榎本次郎や高部英治にいろいろと教わることができた。ことに「オフセット印刷」について学ぶことができたことがおおきかった。

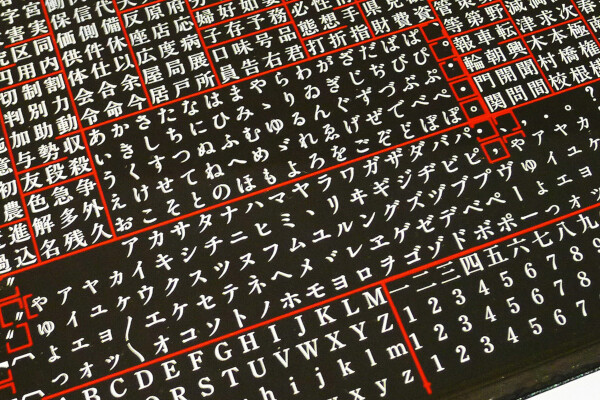

いっぽう、茂吉はレンズや文字盤を中心に担当していた。このため、機械の製作現場に毎日顔を出すわけではなかった。東京高等工芸学校に行っても、鎌田教授の部屋を訪ねてひとしきり話しては、信夫たちのところに寄らずに帰ることもあったようだ。[注4] それというのも、茂吉の担当するレンズと文字盤については、開発が難航していたからかもしれない。

難航するふたつ

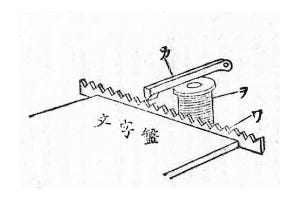

試作第1号機から第2号機でのおおきな変更点は、表示装置 ( 記録装置 ) の形状変更だった。暗箱に入ったフィルム ( 印画紙 ) の印字位置をより確認しやすいよう、印字位置に印をつける点字板を円筒型から平面1枚の板状にしたことだ。そのほか、フィルム ( 印画紙 ) の送りや文字枠の精度向上も目指した。

-

1925年 (大正14) 10月に茂吉と信夫が披露した邦文写真植字機 試作第1号機。表示装置 ( 記録装置 ) が円筒型 (「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.12より )

-

1926年 (大正15) 11月に東京高等工芸学校で公開した試作第2号機を囲んで。左から、伊東亮次教授、石井茂吉、森澤信夫、鎌田弥寿治教授。表示装置 ( 記録装置 ) の形状が試作第1号機の円筒型から平面状に変わっている。(「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.15より )

しかし同様に精度向上を目指していたレンズと文字盤については、満足のいく成果が得られなかった。レンズについては、第1号機では市販の拡大鏡のレンズをもちいたものの、まったくの精度不足だった。そこで茂吉は、おなじ市販でも顕微鏡や双眼鏡のレンズを使えばうまくいくのではないかと考えていたのだ。

ところが、やってみるとうまくいかない。写真植字機のレンズは、もっと高級な特別設計のものでなければ精度が足りないことがわかった。しかし当時の日本では、写真機用の高級レンズはほぼ輸入に頼っており、国内では低級レンズしか生産されていなかった。茂吉がいくら写真や光学の専門家、低級レンズの生産工場をたずねても、どうにもならなかった。

文字盤についても、うまくいかなかった。この当時、東京高等工芸学校印刷工芸科で鎌田、伊東両教授のもと写真製版を担当していた高部英治が、写真植字機の文字盤や反転現像を頼まれておこなった。[注5]

< 私に渡された文字盤の原稿は、その東洋タイプライターで作った文字の見出しで、伊東先生が薄手のガラス板を使って、鮮明に写すよう申された。私は台東区の古ガラス店に行き、一円ほど出して買ってきて、湿板写真で写してお渡しした。この時文字盤は一枚で邦文タイプ同様約千二百字ほど入れてあった。

そのうち試作機が完成したので、私は自分の名刺を打って頂いて製版して刷ってみたが、番地の文字がそろっていない。このことを話すと、文字盤が悪いのだろうという答であった。私はおもしろくないので、原稿と文字盤に定規をあてて調べてみたら狂っていなかった。原因は機械の歯車などが不完全であったためのようである > [注6]

レンズと文字盤の改良には、まだ時間がかかりそうだった。しかし、他の改良点については、一応の成果を上げることができた。1925年 ( 大正14 ) 12月から試作第2号機の製作に取りかかり、一応の完成をみたとき、季節は夏になっていた。茂吉としては「完成」と言い切れぬおもいもあったが、それでも、試作第2号機がかたちになったことにより、おぼろげながら将来のめどがついたと感じた。

1926年 ( 大正15 ) 11月、茂吉と信夫は、自分たちの手でつくりあげた試作第2号機を、ふたたび東京高等工芸学校でお披露目することにした。[注7]

(つづく)

[注1] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.109

[注2] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.90

[注3] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.109

[注4] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.109

[注5] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.109

[注6] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.110

[注7] 本稿は全体的に『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975を参考にしている

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

沢田玩治『写植に生きる 森澤信夫』モリサワ、2000

「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影