フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

おとなと赤ん坊の相撲

話はすこしさかのぼる。1924年 (大正13) 2月、ドイツMAN社製の活版輪転印刷機の組み立てに成功した森澤信夫は、事前に星一社長に提示されていたとおり、印刷部の主任に就任した。ところがここでおおきな壁にぶち当たった。

信夫にとって、機械を組み立てたり、その面倒を見たりするのは得意分野だ。しかし金属活字を用いた活版印刷は、いくら機械いじりが得意でも、そう簡単にできるものではない。

そもそも活版印刷では、機械を使える状態にたどりつくまでが大変なのだ。まず原稿にしたがって、何千字、何万字と並ぶ活字の棚から、活字を1本1本拾い出さなくてはならない ( この作業を「文選 (ぶんせん) 」といい、これを担当する職人を「文選工」と呼ぶ )。

文選箱と呼ばれる箱に活字を拾ったら、句読点を加えつつ、インテル、クワタと呼ばれる込め物を入れて行間・字間を調整しながら組版 (レイアウト) して、版をつくる (この作業を「植字 (ちょくじ /しょくじ) 」といい、これを担当する職人を「植字工」と呼ぶ) 。

組み上がった版でいったん校正刷りをし、誤植や脱字を直したら、今度は活字版から紙型をとり、それに鉛合金を注ぎこんで鉛版をつくって、これを輪転機にセットする。[注1]

-

紙型。活字組版の上に特殊な紙型用紙をのせ、強圧加熱をかけてつくる紙製の鋳型。ここに鉛合金を流し込んで、鉛版をつくる。輪転機にかける鉛版は、機械にセットできるよう円筒状にカーブさせてつくられた。(資料提供:小塚昌彦/筆者所蔵)

ここまできてはじめて、印刷機を動かすところにたどりつくのだ。

信夫はもともと、印刷の「イ」の字もわからない、ずぶの素人だ。経験を積んだ植字工なら、組版した活字も普通の文章を読むように読めるだろうが、信夫にとって、ハンコのように左右が逆となっている活字の組版は、ちょっと見ただけではいったいどっちを向いているのかもわからないありさまなのだ。そんな状況で印刷ができるわけがない。

「これはとてもじゃないが、おれの性にはあわない……。あまりに面倒で、ややこしすぎる!」

信夫は頭を抱えた。

素人だけでまわせる現場ではないため、本職として印刷局から村瀬錦司というひとが招かれてきた。星製薬印刷部をまかされた村瀬錦司は、竹久夢二の木版彫刻師を経て、1918年 (大正7) 、26歳で印刷局に入局。種字の彫刻、ベントン彫刻機用の原図デザインにたずさわり、1924年 (大正13) に星製薬にやってきた。この村瀬に、信夫はさんざん「いじめられた」。[注2] いくら信夫が器用でも、活版印刷のような経験を要する仕事では、本職のひとにかなうわけがない。おとなと赤ん坊が相撲をとるようなものだ。村瀬にしても、素人になにがわかるのか、という気持ちだったろう。

一方、信夫にしてみれば「手で1本1本、活字を棚から拾うなど、そんな原始的な作業はまっぴらだ」という思いだった。信夫は星社長に願い、印刷部を辞めさせてもらうことにした。

村瀬はその後、1927年 (昭和2) まで星製薬に勤め、1932年 (昭和7) には毎日新聞社の嘱託となって、毎日新聞書体の種字彫刻とベントン彫刻機用原図のデザインを手がけた。小塚明朝・ゴシックのタイプデザインディレクターとして広く知られる小塚昌彦 (1929- ) の師にあたるひとである。[注3]

小塚自身も毎日新聞社を定年退職後、1985~1992年までモリサワのデジタルフォントの開発にたずさわるが、彼の師もまた、若き森澤信夫と出会っていたのだ。

文字印刷と写真

それにしても、活版印刷は不合理だ。信夫はそう感じていた。

信夫が組み立てたMAN社の活版輪転印刷機は、大部数を刷り上げるときにはおおいに威力を発揮し、印刷そのものはとにかく速い。しかし大部数でない場合、文選から考えると、総作業時間は平台印刷機とたいして変わらない。印刷に入るまでの数ある工程に時間がかかるからだ。

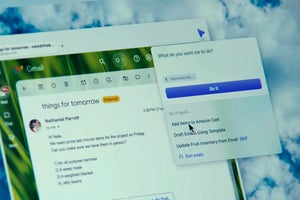

「この不合理さを、なんとか解決する方法はないものだろうか。活字の組版を機械化することはできないのか?」

活字というものに初めて取り組み、信夫はそう考えるようになった。

そんなおり、五反田工場の信夫のところに、ひとりの男がやってきた。星製薬図案部の長沢角三郎という部長だった。彼は「長沢青衣」の名で1920年 (大正9) に星製薬の京橋本社階上で開催された「黒耀会展」に参加するなど、社会主義的美術家としても活動しているひとだった。[注4] また、1926年 (大正15) には東京写真師協会主催の第二回夏期講習会 (東京・麹町の東條写真館で開催) で「図案家・長沢青衣」として「図案と写真」の講師を担当している。

海外の事情にくわしい長沢は、活版印刷の面倒さにほとほと悩んでいた信夫に、こんな話をした。

「きみ、活字でずいぶん困っているらしいね。海外の雑誌で見たんだが、いまイギリスでは、活字を使わずに印刷する方法の研究が進められているらしい。なんでも、写真で文字を組み、印刷する版のもとにするんだとか……。もっとも、イギリスではもう10年も研究しているのに、いまだ実用化していないそうだがね」

「写真で文字を組んで印刷する……!?」

信夫は、長沢の言葉に目を見ひらいた。

(つづく)

[注1] 平台印刷機であれば紙型・鉛版をとらずにそのまま印刷することもできるが、輪転機の場合は必ず紙型をとり、曲面状の鉛版をつくる工程が必須となる (活字版のままでは輪転機に版をセットできないため)

[注2] 素人の信夫に対して厳しく接したということなのか、馬渡力 編『写真植字機五十年』 (モリサワ、1974) では、〈この村瀬にさんざん森沢はいじめられた〉と記述されている (p.72) 。ただし、信夫自身が執筆した『写真植字機とともに三十八年』には、村瀬は登場するものの、「いじめられた」の記述はない。

[注3] 村瀬錦司 (むらせ・きんじ/1892-1962) :1892年 (明治25) 4月、長野県飯田市生まれ。1902年 (明治35) 、10歳で木版屋に弟子入り。1909年 (明治42) 読売新聞社製版部に入る。1913年(大正2)、読売新聞退社。1914年 (大正3) ごろ、木版画の彫刻師として、竹久夢二と半同居。夢二の港屋版画店も手伝う。1918年 (大正7) 、26歳で印刷局に入る。活字の改刻 (種字彫刻)、ベントン彫刻機用原図制作にたずさわる。1924年 (大正13) ~1927年 (昭和2) 星製薬印刷部、図案部技師。1927年 (昭和2) より新潮社で装幀、広告版制作。1932年 (昭和7) 、40歳で毎日新聞社工務局嘱託となり、新聞活字の種字彫刻、改刻にあたる。1945年 (昭和20) 、毎日新聞社技術顧問。1949年 (昭和24) 、毎日新聞社のベントン彫刻機導入にともない、新聞新書体デザインにたずさわる (種字研究室/スタッフに小塚昌彦など ) 。1953年 (昭和28) 、毎日新聞社を辞職。1947~1953年前後まで、岩田母型製造所の取締役も務めた。(プロフィール提供:小塚昌彦)

[注4] 他に望月桂、小生夢坊、高橋白日、橋浦泰雄らの画家が参加。(木村重夫『日本近代美術史』造形芸術研究会、1957 p.253)

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968

日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987

『綜合ヂャーナリズム講座 IX』内外社、1931

木村重夫『日本近代美術史』造形芸術研究会、1957

【資料協力】

株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影