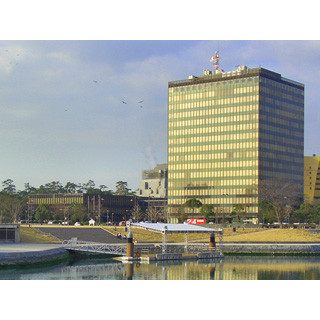

堀高明代表取締役社長とともにスターフライヤーを立ち上げたひとりとして、スターフライヤー創業の歴史をここに記していこうと思う。前回、航空事業をはじめるにあたって必要な初期資金を60億円とし、2004年末の時点で10億円を突破するとともに機材A320導入の計画が立ったことに触れた。就航1年前の2005年は、資金集め・事業免許両方が年前半に最終局面を迎える。その最後のポイントは日産自動車だった。

「ゴーン社長も了承した投資」

2005年が明けて、地元企業の出資集めは市役所の全面支援のおかげでかなり順調に進んでいた。手こずった個人オーナー、そして九州電力を核とする福岡財界への取組みは、北九州市長の末吉興一氏とTOTO会長の重渕雅敏氏が乗り出してくれて、堀社長と何度も訪問し出資を要請し、夏場での出資完了に向けて動いていた。

一方、地元で残っていたのが日産で、最終的にカルロス・ゴーン社長のOKがでないと出資は了解いただけない局面を迎えていた。我々もゴーン社長に理解いただく上で「地元貢献のための出資」では難しいと当初から感じていたので、日産の社内ロジックに訴えるストーリーは考えてはいた。それは「投資資金の回収期間」である。

北九州の大企業各社は、JAL・ANA大手との企業契約により便の変更が柔軟にできる「ビジネスきっぷ」で出張していたが、北九州線はJAL単独路線だったので価格は高止まりしていた。我々の割引運賃は3~4割安く設定する予定だったが、予約の変更ができないとビジネスマンには使いづらい。そこで「株主優待券」を発行し、「スターフライヤーの株主優待は使い勝手がいい上に安い。御社の出資額と出張コストの削減額を計算すると7年半で元が取れる」というロジックを展開したのだ。

この結果、2005年5月に日産からの出資が行われたのだが、これは投資に二の足を踏んでいた機関投資家に対して好影響があった。「ゴーン社長も了承した投資」というのを強調して説明すると、「彼が認めたものなら」と彼らの社内説明が通りやすくなったのである。

無論、株主優待のコスト効果によって日産に了承されたことなどは一言も言わない。航空実需のない機関投資家には、株主優待券の効果など意味がないのだ。他方、この株主優待券を必要としない(出張での利用機会の少ない)株主は金券市場に出す人もいた。その流通により単価が下がるなど、後日頭痛の種になったのも事実である。

機関投資家から15億円調達で60億円にめど

機関投資家に対しては、末吉市長ご縁の方が日本投資の責任者として動いていた米国のベンチャーキャピタル(VC)のドールキャピタル(DCM)に投資を働きかけていた。また、大和証券系の投資会社(NIF、大和プリンシパルと証券本体)とも事業モデルについて活発な意見交換を行っており、これらが前向きに進み始めていた。

大和系では大和総研がまとめて事業評価をしていたのだが、我々が営業政策面だけでなく将来のMRO(整備受託会社)への外注コストまで目配りしている点などをアナリストの方から大変評価していただき、3社5億円の出資となった。これはむしろ、先方に航空業界に非常に精通した方がいられたことが、かえって我々には幸いしたのではないかと思われた。

DCMには直接、シリコンバレーにある本社までビジネスプランの説明に出向いた。パートナーの茶尾克仁氏からは対JALの差別性、計画の振れ幅、想定が崩れた時の対策について多くの質問を受けた。うまくいかない時に誰が助けてくれるのかをまず聞かれる日本の会社との交渉とはかなり違うな、と感じた。その後、何度もメールと東京での対面のやり取りを行い、10億円レベルの出資のめどが立った時点で堀社長と再度現地に出向き、クロージングにこぎ着けたのだった。

地元企業からの出資も順調に進み、こうして9月には外資系VC、日本の証券会社、投資会社、福岡財界各社からの21億円超の増資を行うことができた。これで資本金は40億円レベルに達し、地元自治体からの事業支援補助金としての北九州市からの10億円と福岡県からの8億円が見込めるので、当初の60億円という目標には到達したと判断できるところまできたのである。

この後も地元をはじめとする企業向けの出資依頼は地道に続けたのと、一時はデッドロックに乗り上げた感のあった地元銀行団からの融資獲得についても、北九州市の粘り強い後押しをいただきながら取り組んだ。

最大の課題「羽田枠」を巡る争奪戦

2005年の前半には、スターフライヤーにその後大きな影響を与える2つの出来事があった。まずは羽田空港の「新規優遇枠」を巡る争奪戦だ。

当初の機材計画ではまず3機を導入し、羽田=北九州線を1日12往復することとしていた。羽田枠の獲得は我々の計画を遂行する上で最大の課題で、「新規優遇枠」6枠は無条件でもらえるのだが、次の枠はあるのか不明だった。

会社設立の時から、2006年初をめどに羽田空港の1時間枠が拡大されることが計画されていた。これに業界競争促進として国交省が「新規優遇枠」を付与する方針を出し、これらの増枠分を大手2社と新規会社が分け合うことになっていたのだ。

当時はまだ発着枠配分を有識者会議で決めるのではなく、国交省の裁量に委ねられていた。とはいっても単なる力比べではなく、役所としてのロジックにどう訴えるかの勝負だったのと、少なからず政治家の影響力も確かにあった。

これには堀社長と分担して取り組み、永田町は堀社長、霞が関は筆者という大枠のもとで行動の調和をとりながら進めていった。幸い福岡県には役所に影響力の大きな先生方がおられ、新空港と福岡県の発展のためにいろいろと後押しをしていただいたと思う。

新規会社側の枠のニーズもエアドゥの増便とスカイマークの神戸新路線分は10便、我々の必要数とそれほど大きなバッティングにならなかったこともあり、無事12便分の発着枠(混雑帯では9便)を確保できる運びとなった。

4号機目で北九州線増便か福岡線開設か

もうひとつの大きな出来事は4号機の発注である。「新規優遇枠」に加えて、翌2007年にさらなる増枠が行われるとの見方が強かった。社内協議の上、その時点でさらに1機を充当し、北九州の増便か福岡線の開設を目指そうということにしたのだ。

発着枠というものは、単に欲しいというだけでは配分されない。新規会社には余裕機材はなく、枠が決まってから機材を発注しても間に合わないのだ。リスクはあるが機材手当ては必須と判断し、この時期にA320の機材ポジションを持っていた米国のリース会社(ILFC)からの提案を受け、2007年2月デリバリーの4号機を発注した。

これがその後、スターフライヤーの「第二の経営危機」を招くことになった経緯は後で触れることにしたい。

※本文に登場する人物の立場・肩書等は全て当時のもの

筆者プロフィール: 武藤康史

航空ビジネスアドバイザー。大手エアラインから独立してスターフライヤーを創業。30年以上におよぶ航空会社経験をもとに、業界の異端児とも呼ばれる独自の経営感覚で国内外のアビエーション関係のビジネス創造を手がける。「航空業界をより経営目線で知り、理解してもらう」ことを目指し、航空ビジネスのコメンテーターとしても活躍している。