その扉が開き、大きな台が滑るように滑らかに目の前に現れた。芽衣は、その台の上の、白いものに目を奪われていた。

「こちらが足の骨で、こちらが、いわゆる喉仏と呼ばれる部分です。普段私たちが言っている男の人の喉仏は、ただの軟骨ですから、焼けてしまうんですね、われわれが喉仏と呼んでいるのは、第二頚椎になります。仏様が座っておられる形に見えると言われていますが、こんなに綺麗な形で残るのは、珍しいんですよ」

芽衣は、この葬儀場で、祖父の死のときも、父の死のときも、この「珍しいですよ」を聞いたことがある。みんな同じように言われた。「綺麗な形で残る人」だと言われたことで、ほっとする遺族もいるのだろう。

だが、芽衣はまったく違うことを考えていた。

「あの、だとしたら、この喉仏って、女にもあるんですか?」

火葬場のおじさんは、キョロキョロした目を芽衣に向けた。

「ありますよ。もちろんあります。男でも女でも、これがないなんてことはないです」

今、なぜそんなことを聞くんだ、という親族の非難するような視線が刺さってきたが、芽衣にはどうでも良いことだった。そうか、私にもあるのか。彼と、お揃いの骨が。それなら、二人とも死ねば、二人の喉仏を、お内裏様とお雛様のように、置いておくこともできるんだ。芽衣は、そんなことを考えていた。

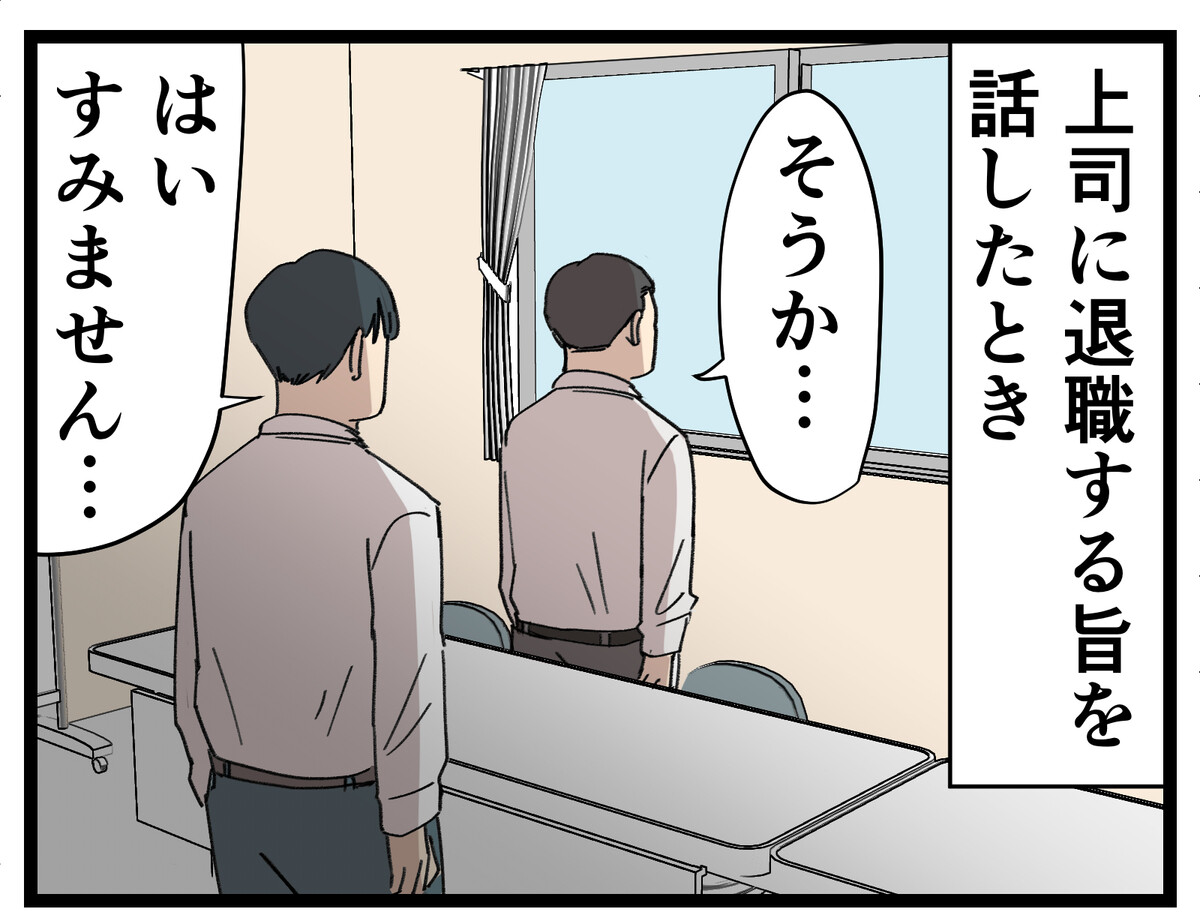

「その喉仏、私にください」

芽衣がそう言ったとき、一瞬、空気が凍った。

「基本的に、これは入れる決まりになっておりまして……」

「誰が決めたんですか? 入らないといけないってこと、ないでしょう? 私は、彼の喉仏と一緒に、お墓に入ります。だから、ください」

火葬場の一室は静まり返り、芽衣は堂々と白いハンカチの上に箸を起き、きれいに喉仏をすくい上げた。芽衣は、真っ白になった奏太の姿を見た。骨になってしまえば、もう面影もない。やたらと太い骨が、彼がスポーツが好きだった証として、ほんの少し残っている程度だった。

動いて、芽衣に触れて、喜ばせてくれた奏太は、もういない。結婚して三十年、二人の間に子供はなかった。二人の両親も、その間に他界していった。

芽衣も、奏太も、親と同じお墓に入るなんてことは、どうでもいいことだと思っていた。宗教を信じてもいなかったし、葬儀もどうでもよかった。ただ、そうして何も信じていない二人でも、死んだら同じところにいたいねぇ、という気持ちはあって、骨の一部を、一緒に、どこかに埋めてもらうことにしよう、とだけは決めていたのだった。

死んでも一緒にいよう、という、それは、誓いのようなものだった。宗教はあてにせず、お互いだけがお互いを、幸せにしてくれる唯一の存在だと信じたのだった。

芽衣は、奏太の骨をつくづく眺めた。見事な球形をした関節。白い頭蓋骨。足や手の、美しい線を持つ骨。これが奏太のものだと言われても、そうですか、としか思えない。燃えてしまい、いなくなってしまい、もう、どこに行っても会えないのだということを、受け入れることができない。

神様なんか信じなかったから、こんなに悲しいときに、頼れるものがなんにもないわね、と芽衣はひとり、思った。思いながら部屋中の引き出しをひっくり返して、喉仏の骨が入る入れ物を探した。

「思ったよりも、大きいのね、これ」

芽衣は、喉仏の立派な骨に話しかけた。いつもしがみついた、あの首の中にこれがあったのか、と思うと、骨になってすら愛しい気がした。

小さな、四角いアンティークのブリキのケースを見つけた。奏太の好きなブルーの缶。芽衣は、自分が縫い取りをした小さな布を敷き、長方形のその箱の片方に、骨を入れた。

「こっちに、私の骨を入れてもらうの」

話しかけて、蓋を閉じ、二人の部屋の本棚の上に置いた。

葬儀が終わると、友達が訪ねてきた。

「看病、大変だったでしょう」

「二人きりでつらかったんじゃない?」

芽衣には、そう言われることが不思議だった。

「だって、これまで、二人っきりで毎日なんて、過ごせたことなかったんだから。病気になるまで、こんな時間なかったでしょ。一緒にいられて、幸せだった」

そう答えると、友達たちは黙った。

「そんなに仲良かったなら、つらいでしょ。大丈夫? しばらく、うちに来てくれてもいいよ」

優しいな、と芽衣は微笑を浮かべ、「ありがとう。どうしてもつらいときは、そうさせて。でも今は、まだ……なんだかここにいるような気がするのよね。現実感がないだけかもしれないけど」芽衣は、優雅な手つきでティーカップを持ち、紅茶を飲んだ。

「どうしてしゃべってくれないんだろう、って思ったり、なんでこんなときにいてくれないんだろう、って思ったり……。喧嘩してるみたいな気持ちになるの。私、ふられちゃったのかな。置いていかれちゃって」

いつもハリのある芽衣の声が、涙声になっているのに、みんな気づいていた。

「ふられるわけないでしょう。あなたたちみたいに仲のいい夫婦、私見たことないわよ」

「そうよ、先に行って待ってるのよ」

「先に行ったところに、もっといい女がいたら、どうするの?」

「バカねぇ。どんなにいい女がいても、あなたを選ぶわよ」

「あの人、 ヴィヴィアン・リーが好きだなんて言ってた」

「ヴィヴィアン・リーより、あなたよ。彼を本当に理解してたのは、あなただもん。自信持ちなさいよ」

死んだ人の話をしてるのに、恋の話をしているようだった。

「ヴィヴィアン・リーより素敵にしてくれる美容院に、来週連れてってあげる」

友達は、そう言って帰っていった。

必ず、また会える。そしたら、もう、いつか来る別れに、おびえずに暮らせるのだ。どんな宗教も信じないけれど、そのことだけは信じようと芽衣は思った。それを信じなければ、生きていけないと思った。

毎晩、本棚の上から箱をおろし、蓋にキスをする。孤独でも、生きていける。愛情は、蓄えられるものなのだと、芽衣は初めて知った。

芽衣の中には、これまでの思い出とともに、あふれんばかりの愛情が、蓄積されていたのだった。次に会うときは、ヴィヴィアン・リーより素敵な髪型になっているんだ、と思うと、芽衣は、微笑みながら、その口元に、ぬるい涙が流れ込んでくるのを感じていた。

<著者プロフィール>

雨宮まみ

ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。

イラスト: 安福望