明日は荷物の少ない日だ、と気がついて、穂のかは仕事用の大きなバッグから、ひと周り小さなバッグに中身を入れ替え始めた。もう夜中だったが、明日の朝になって慌てるのも嫌だったし、穂のかはそういうことが気になると眠れなくなるタイプだった。

いつもバッグに入れている仕事用のファイル、ペンケース、読みかけの本、手帳……。化粧ポーチを取り出したとき、何か小さな白いものが手元から舞い上がり、ひらひらと回るように、落ちた。

何だろう? と拾い上げてみると、それは桜の花びらだった。いったいいつから、バッグに入っていたのだろう。会社のお花見があった四月の上旬からだろうか。だとしたら、だいぶ長いことバッグの中で眠っていたことになる。

一カ月も気づかずに過ごしていたんだな、と、穂のかは花びらをつまみ眺めるともなく眺めた。桜はピンク色だとみんな思っているけど、実際はかなり白いんだな、と凡庸なことを考えた。なぜピンク色に見えるのだろう。白さのどこかに、淡い桃色が隠れているのだろうか。

そして、その花びらが穂のかのバッグに舞い込んだあと、同じ社内で付き合っていた男に、別れを告げられたことを思い出した。

会いたいときに、会ってくれない。俺が助けてほしいときに、助けてくれなかった。なんのために付き合っているかわからない。頼りにできない。穂のかは、付き合っていた男に、そう言われた。

会いたい、と言われたときは、残業が終わった終電間際の時間で、翌日は朝が早かった。家に帰って寝ないと、体力が持たないと思った。

助けてほしいときというのは、彼が体調を崩したときのことだろう。穂のかはその日、もう帰宅していた。タクシーを飛ばせば行けないこともなかったが、風邪で微熱だという彼に、そこまでの手当が必要だとも思えなかった。翌日、ひどくなっているようなら行くから、と返した。頼りにできないというのは、そういうことの積み重ねが言わせた言葉だったのだろう。

穂のかにとっては、「何も今でなくても」と思うことが、彼にとっては「今でなくては」ならないことだったのだ。

穂のかは、白い花びらを手でつまみ、テーブルの灯りに透かして見た。すでに水分が失われかけた花びらの中に、脈が見えた。ふと、もう一度、花びらが降るほどの満開の桜の下に立ちたいと思った。なぜかピンク色に見えるあの花の下で、会社のお花見なんかとは関係なく、ただ桜を見る時間が欲しい。

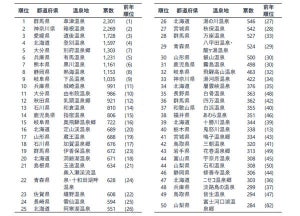

でも、もう、散っている。いつでも私はこんなふうに、タイミングが悪いのだ。会いたいと思うときに、躊躇して会わなかった。だから、彼も去っていった。そう思うと、こんなことで諦めるものか、という気持ちがこみあげてきた。北上すればまだ咲いているかもしれない。桜の情報が見られそうなサイトを探し、確認してみると北海道ではまだ咲いている。

熱に浮かされたように、穂のかはそのまま週末の飛行機の空席を調べて往復の航空券を手配した。見に行くのだ。今。いつだって同じように見られるものではないのだから。つまんだ桜の花びらの脈が、まだ、弱々しく打っているような熱を感じた。

<著者プロフィール>

雨宮まみ

ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。

イラスト: 安福望