「おっちゃん、これまでいろんな経験してきたけどな、大抵のことは気にするこたぁないよ」。

今から14年ほど前、当時の人気教養番組『平成教育学院』(フジテレビ)に出演した際、玉ちゃんこと玉袋筋太郎さんが、収録後の私にかけてくれた言葉である。

芸は未熟、度胸も自信もなかった当時の私

当時の私は高校生で、芸能事務所に所属しながらタレント活動をしていた。所属事務所が大きい分、実力以上に優遇されてドラマやバラエティーに出演させてもらうこともあったが、肝心な力が伴っていない。

そのため、どの現場でもフワフワと浮いていた。

ある収録では、「おい! そこのバーター野郎! ちゃんと仕事しろ」とカメラマンから怒鳴られたこともある。

ごもっともです、と自分でも思った。

ちなみにバーターとは、主演俳優の抱き合わせで同じ事務所の新人が話題作に起用してもらえる、芸能界特有の優待制度のようなものである。

しかし、売れっ子タレントの近道とも思えるこの"ファストパス"は、何度でも使えるものではない。いくら大手とはいえ、一度そのチケットを使ってしまえば、そこから先は本人の実力次第なのだ。

そして私は、自分の実力がそこに至っていないことをよく知っていた。

芸能界がよく分からなかった17歳の少女

その日の収録も、番組司会者のユースケ・サンタマリアさんや高島彩さんが助け船を出してくれたにもかかわらず、私は爪痕を残せなかった。

やむなく収録後、私は共演した方々の楽屋を自発的に回り謝罪した。惨敗に等しい結果を肌で感じていたから、せめて先輩たちにお侘びしたかったのである。

その時、前述の言葉を玉袋筋太郎さんが投げかけてくれたのだ。

「おっちゃん、これまでいろんな経験してきたけどな、大抵のことは気にするこたぁないよ」。

その言葉は、競争社会にさらされる17歳の少女にとって純然たる光を放ち、救いになった。

当時の私はなぜ、この業界では朝も夜も皆一様に「おはようございます」と言うのか、よく分からなかった。なぜ、スタッフが大御所タレントのギャグに対して過剰な大声で笑うのか、よく分からなかった。

そんなことは誰も教えてくれないし、私も誰かに質問しようとは思えなかった。ところが、「暗黙のルール」を吸収する速度だけは早まっていく。

そんな私にとって、生まれて初めて、「芸能界」という得体の知れない世界が温かい輪郭を帯び、少し理解できた気がした。

「浅草キッド」。

そのコンビ名を知ったのはその時で、しかし多感な10代を過ごした私は、その後そのような恩はすっかり忘れてしまった。

17歳の思い出が蘇る

時を経て、2021年1月のある深夜の出来事である。

私はタレント業から作家業に仕事をシフトチェンジしていたが、ふと思い立って自分の名をTwitterでエゴサーチして驚愕した。なにやら水道橋博士(以下、ハカセ)が、次から次へと私が執筆したコラムを大量にシェアしてくれている。

「え……! あのアサクサキッドのスイトウバシハカセが?」。

17歳の思い出が、脳裏で鮮明に蘇る。

玉袋筋太郎さんに続き、今度はハカセが私の作家としての道のりを応援してくれているのか。

その数奇な事実を、単純に嬉しく思った。

芸人ではなく、作家の水道橋博士作家・水道橋博士に惹かれて

数週間後、私は彼が司会を務める『BOOKSTAND.TV』(BS12)という番組に出演できることになった。

どうやらあの夜、私がTwitter上で目撃した行為は、今回の収録に備えてハカセ自身が私を下調べするために行っていた確認作業のようである。

当日、現場で挨拶をすると、彼は開口一番「大木さんの本、最高でした」と声をかけてくれた。抱きつきたい欲求にかられるが、私はしとやかに礼を述べるに留まる。

ところがハカセは、すぐに何か思い直したようで口元に両手を当てると、

「いけない! あんまりお喋りしちゃうと本番で話したいことが聞けなくなっちゃうから」と、突然ダンマリを決め込んだ。

目の前にいるその人はあまりにもチャーミングで、いつの間にか私は、ひとりの作家としての彼にも興味を抱くようになった。

大物タレントとハカセの珠玉のエピソード

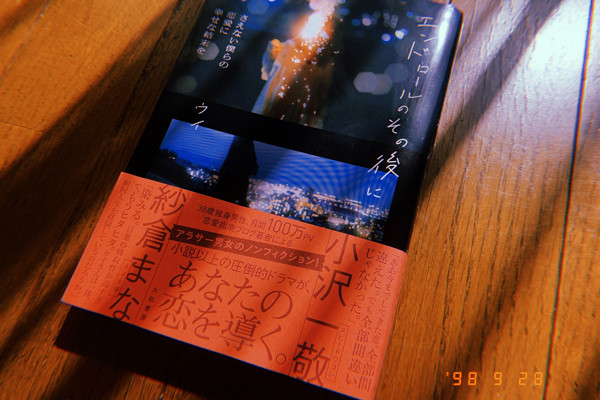

『藝人春秋2』(文藝春秋)を手にしたのは、収録の翌日である。

本著は、ハカセが見聞きした内容をもとに芸能界の秘話を描いた生々しいルポタージュだ。

大物芸能人たちの「門外不出の真実」が、おそろしい熱量であぶり出されており、軽い気持ちで読めばまず火傷する。

確実に、ページを捲る手が止まらなくなる。

まず、ハカセの一連の取材工程においては1ミリの忖度もない。そして、本著に登場する面々(取材対象者)が、異様なほど豪華なのである。橋下徹、タモリ、リリー・フランキー、デーブ・スペクター、みのもんた、江頭2:50、阿藤快、大滝詠一(※敬称略)。

こうした大物タレントとハカセが、人生のあるひととき奇妙に交錯したエピソードの数々は、どこを切り取ってもリアルで面白い。

例えば、タモリの財布を人づてに拾ったくだりでは、のっけから「そんな偶然ある!?」と読者は確実に痺れるし、第五章【芸能秘話】で取り上げられた藤圭子特集も興味を惹かれる。そこで描かれている人生模様が濃厚なのだ。

1978年、高校生だったハカセは、1年ほど留年して自室に引き篭もっていたという。その頃、『圭子の夢は夜ひらく』という、一人の少女が唄う曲を聞き続けることで、孤独な気持ちを鼓舞していたそうだ。

そこから月日は流れ、2011年5月。

大人になったハカセ少年は芸人となり、テレビ東京のドキュメンタリー番組の企画で語り部として抜擢されることになるが、そこで再び藤圭子と接点を持つことになる。

彼女に関する特集をすることになったため、改めて下調べをする必要が出てきたのだ。取材熱心なハカセは、彼女周辺の人間関係について事前に探るうち「石坂まさを」という人物にたどり着く。

彼こそ藤圭子を見出した作詞家であり、マネージャーを兼任した人物だが、その後、ハカセの視点で紡がれる「藤圭子と石坂まさをを巡る運命的な物語」の語り口は実に見事だ。 気付けば私は「往年の大スターの宿命」に思いをはせずにはいられなくなり、先が気になって仕方がなかった。

本章のなかで、私がとくに好きな一文は以下である。

「18歳の藤圭子は小さな個人事務所からデビューした。普通ならば、テレビ出演すら叶わぬはずなのに、マネージャーと二人三脚の営業で這い回り、記録的なセールスとともに、テレビ業界のほうが無視できない大人気歌手へと化けたのである。そして、この“恐るべき子供”が打ち立てた金字塔は、後年、なんと藤圭子の娘によって塗り替えられる。」(本文341ページより)

18歳の藤圭子のことを、ハカセはあえて「少女」と呼ばず「恐るべき子供」と表現する。この巧みな言葉遣いに、私はノンフィクション作家としての彼の敏感さにも感銘を受けた。

中盤から宇多田ヒカルについても語られていくが、母から子に受け継がれた壮絶な才能について、業の深さもふまえながら見事な描写で語られていく。

そして、最終的に石坂まさをと藤圭子における驚愕の事実で物語は決着するが、その内容はぜひ本著を読んで確かめてもらいたい。

水道橋博士はスパイだ

ハカセは、もはや芸能界に潜入するスパイである。そこにあるのは、「芸人・水道橋博士」としてのアイデンティティーではない。

一人のジャーナリストが力強い信念のもと極めて長期間にわたり芸能界で潜伏し、抱えきれない人間模様を書ききってしまっている恐ろしい作品だ。

本著は、人間という生命が本来はいかに自由であるか、いかに多様性に溢れているのか教えてくれる。その点において、大人のための社会的な教科書だと私は思う。

17歳のあの日、私が玉袋筋太郎さんに励まされ、14年後ハカセと出会うまでの道のりもまた、この巨大ネットワークのなかで些細な接点に過ぎない。

しかし、こうした一つ一つを、ジェームズ・ボンドならぬエージェント・ハカセは決して見逃さない。そして、ハカセのいる場所には、いつも何かが巻き起こる。事実は小説より奇なり。

本著に登場する藝人たちの知られざるエピソードを知れば、あなたはきっと明日からも少しだけ生きていくことが楽になるに違いない。

そして本来、「凡人」などどこにも存在しないという事実に気付くはずだ。