2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の発生からすでに100日を経過した。被災地では、依然として断水が続いているエリアがあり、避難所生活を余儀なくされている人たちも少なくない。

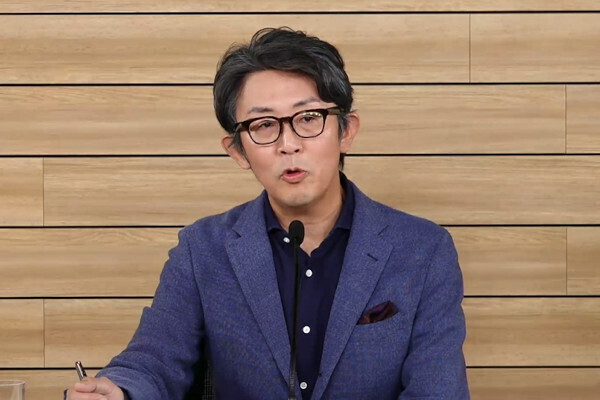

サイボウズでは、同社ソーシャルデザインラボ フェロー/災害支援チームの野水克也氏が奥能登地域(輪島市)の自宅で被災し、家屋が全壊。さらに、サイボウズ 社長室 災害支援チーム リーダーの柴田哲史氏が、新潟の実家に帰省中に、震度5弱の揺れを経験。その後、現地に留まり、サイボウズによる「災害支援プログラム」を通じたIT支援を行ってきた。

サイボウズでは、このほどその取り組みを説明した。同社では、「災害発生時には、普段であればなんでもないことが困難になる。地方のインフラになりきれないITの葛藤と困難があった」と課題を示した。

地震発生直後の混乱、日々激しく変化する状況の中で

サイボウズの災害支援プログラムは、2019年から開始したもので、自然災害が発生した地域をITで支援することを目的にしている。

災害復旧や復興活動のために、サイボウズのすべてのクラウドサービスを約半年間に渡って無償で使用できる「災害支援ライセンス」、約20社のパートナーとの連携によって、各社サービスの優待提供や構築支援を提供する「災害支援パートナー」、被災地に対して、システム構築から端末手配、遠隔地からリモートでIT支援を行う「災害支援チーム」を用意。災害支援チームには、サイボウズの社員約40人が所属しているという。

行政や民間からのシステム構築支援要請を受けると、それに最適な既存システムを提案したり、支援に適したパートナーとのマッチングを行ったりといったことを行うほか、システムの運用支援も行う。

能登半島地震においても、これらの支援を行ったという。

「災害支援チームに対しては、これまでは都道府県の社会福祉協議会からの相談が多かったが、政府からの直接依頼もあり、災害支援フェーズが変わった」と位置づける。

サイボウズの野水克也氏は、「多くの災害地支援を行ってきたが、自分が被災したのは初めて」と前置きしながら、「古民家だけでなく、鉄筋建造物も全壊し、2分後には断水となった。あたり一面が瓦礫の山となり、主要道路は寸断され、あっという間に陸の孤島になってしまった」と被害の大きさを語る。地震発生直後には停電となり、通信キャリアによってはネットワークが即時不通になったという。

地震発生1日目の夜に、公民館が避難所に指定されたものの、本来ならば被災者対応にあたる役所職員の多くが被災しており、道路が寸断され、現場に辿り着くことができないため、集まった住民同士が発電機や石油ストーブなどを持ち寄って照明や暖房を確保。近くの保育園から布団を運び込んで一夜を明かしたという。

「食料や水は、持ち寄ればなんとかなるが、通信が遮断されたため連絡ができず、情報が入らないために被害状況が不明だった。輪島の市街地の空が真っ赤だったので、多くの火災が発生していることだけは感じられた」と、野水氏は振り返る。

3日目になると、水や食料が不足しはじめたことから、7時間かけて金沢市の実家に一時避難。安定した通信環境を利用して、被災状況や安否の確認を行ったほか、この頃から、被災者同士のネットワーク構築が始まっていったことを感じたという。

野水氏は、4日目になると、実家からリモートワークでサイボウズの業務に参加。サイボウズの青野慶久社長にも状況を報告した上で、予定していた講演などの仕事を割り振り、復興支援に集中できる体制を作ったという。また、パートナー企業からStarlinkの基地局を提供してもらう算段を取り、被災地域における通信手段の確保も行った。

一方、サイボウズの災害支援チームでリーダーを務める柴田哲史氏は、地震から3日目に、内閣府特命担当大臣の自見英子氏から連絡を受け、石川県庁に移動して、支援活動を開始することになった。2020年の新型コロナウイルス感染症発生時においてIT支援を行った経緯があり、その際に、自見特命担当大臣とのパイプが生まれていたという。

県庁では、石川県の西垣淳子副知事から、避難所や孤立集落の見える化をしたいとの要請があり、4日目の昼に石川県の災害対策本部に入ったものの、状況を聞くと、林立した自主避難所や、孤立集落の情報がほとんど収集できていないことがわかった。自主避難所や孤立集落は、通信手段がないために自治体側でも把握しにくかったり、道路の寸断によって辿り着きにくかったりという状態になっており、その結果、物資が届かないという問題も発生していたのだ。

そこで、柴田氏は、現場での救援活動を行っている自衛隊に対して、タブレットから情報を入力してkintoneにあげると、場所が地図化され、災害対策本部と情報が共有できることをデモストレーション。これを正式に採用することが、その日の夜に決定したという。

5日目には緊急支援方針を策定し、サイボウズがデバイスの手配を開始。6日目にはスマホ10台と、タブレット20台を確保し、半日をかけて、柴田氏が1人でセッティング作業を行い、使用方法をレクチャーしながら、災害対策本部、自衛隊、警察、消防、医療福祉関係者と連携しなから情報収集を開始することになった。

自衛隊では、デバイスを持って現場で情報を収集し、これまで把握できていなかった自主避難所の場所を地図上にプロット。撮影した写真や、避難所に必要な物資の情報などを、Kintoneを通じて災害対策本部と共有し、それをもとに、ヘリコプターや車などで搬送する一方、怪我をした人たちの搬送なども開始した。ここでは、大学生のボランティアが参加し、SNSなどで発信されている自主避難所などの情報をリスト化し、公式名簿に反映する活動も行ったという。

また、地震発生6日目には、サイボウズの災害支援プログラムが本格稼働。支援パートナーとの連携を開始する一方、野水氏が理事を務める公益財団法人ほくりくみらい基金による助成の採択を開始し、炊きだしなどの準備や運営をスタート。民間支援団体とのミーティングも開始したという。

10日目になると、民間からのシステム構築依頼が増加。パートナーとの連携によってシステム構築を進めていったという。具体的には、団体ボランティア受け入れ調整システム、福祉施設と支援団体の情報共有システム、自治体の特別被災者管理システム、輪島の医療チームの情報共有システム、金沢での1.5次避難先案内システムなど、現場で必要とされるシステム構築を、kintoneなどを利用して進めていったという。

kintoneでは、最新情報にどこからでもアクセスできる情報共有の仕組みと、変化する災害現場の状況に合わせて柔軟にカスタマイズできるアジャイル開発、プログラミングやITの専門知識がない職員でも、ドラッグ&ドロップで簡単に調整や改善ができるノーコード開発が特徴であり、そうした特性が生かされたという。

地震発生から12日を経過すると、被災地の状況はほぼ把握できるようになったが、次に病気や介護が必要な要支援者を対象にした1.5次避難所での人手不足などの問題や、2次避難所の避難者の連絡先がわからないといった課題が顕在化。「団体ごとに避難者名簿をバラバラに管理していたり、名簿類は手書きだったりといったケースがあったほか、デジタル化していても、Excelファイルで管理しているため、どれが最新版であるかがわからないという課題も発生していた」(サイボウズの柴田氏)という。

13日目には、石川県から復旧復興を進めるためのデータ統合戦略が発表され、EYE-BOUSAIを中核に、データを活用した精度の高い戦略構築が可能になったという。また、医療関係者との連携などにより災害関連死の防止、介護福祉関係者との連携による避難所での生活支援などを優先事項とした取り組みも始まったという。

「2週間を経過するとQoLが重要な問題となってきた。ダンボールベットやパーティションがない避難所、暖房が行き届いていない避難所の改善のほか、栄養バランスを満たす食料支援などが重要になってきた。そのための情報活用が進められるようになった」(サイボウズの野水氏)

3週間目には、1.5次避難所介護プロジェクトが、厚生労働省および石川県健康福祉課の連携によって始動。24時間365日体制で避難所への介護士派遣が開始され、kintoneによって、スタッフの派遣調整やチェックイン管理が行われるようになったという。

経験を糧に、今後の災害に向けた取り組みがはじまる

地震発生から約100日を経過した現在では、現地で使われているシステムはほぼ自走していることから、サイボウズでは、今後の災害に向けた取り組みを開始。内閣府との連携により、1.5次避難所の介護支援システムを流用し、避難所支援者派遣システムの実証実験を開始しているほか、2024年4月からは、東京都や調布市との取り組みを通じて、能登でのシステム構築をモデルケースにした汎用システム化を目指しているところだ。

被災者の立場や、災害支援を行った立場から、サイボウズの野水氏と柴田氏は、次のように語る。

野水氏は、「被災者対応にあたる自治体職員が被災した結果、初期段階では、その役割を民間が担わざるを得ない状況が生まれた。防災訓練では、マイナンバーを利用した名簿のデジタル化などが行われていなかったため、安否確認がスムーズに行われなかったことも課題に感じた。さらに、クレジットカード募金の着金は1カ月後になるため、初期段階で支援者の資金が限られるという課題も感じた」と述べた。

また、柴田氏は、「初期段階では、自治体の職員が被災したため、県が持つシステムに情報が集まってこないという課題があり、防災情報システムが機能せず、次の戦略が打ち出せないという状況に陥った。また、データ連携の難しさがあり、どこかしらの情報連携がひとつでも機能不全になると全体が動かないという点や、物資輸送システムでは項目が細かすぎて、初動時の不足物資へのニーズとはミスマッチになっていたこともわかった」と指摘した。たとえば、避難所で下着が欲しいといった場合も、男性用、女性用、S、M、Lの枚数をそれぞれ細かく指定しないと物資が提供されないシステムとなっており、被災直後の避難所で、そこまで指定することの難しさを課題にあげた。

さらに、「災害時のシステム構築は、平時のシステム構築とは大きく異なり、経験やコツが必要になる」とし、「要求や要件、仕様は次々と変わる。想定外のこともたくさん起こる。たくさんの考慮を入れた完璧なシステムよりも、スピードと柔軟性を重視したシステム開発が必要である。すべてに対応すると、すべてが中途半端な対応になるため、人の命を守るといった優先事項に集中した対応と、それに必要なシステムが必要である」と提言した。

アナログでの情報共有が多いため、重要な職員の人手を使いながら、紙の情報をExcelに転記するだけで1日が終わったしまうという状況も現地では見られたという。また、避難者名簿のフォーマットが自治体によってバラバラで、年齢を聞くところと、生年月日を聞くところなどの統一感がなく、その結果、データの統合にもかなりの苦労を強いられたという。

「ITを活用して省力化し、余計な作業を減らし、その分の人手を、被災者の支援に使えるようにしなくてはならないことを実感した」と、柴田氏は指摘した。

さらに、被災地では、データを活用するために、様々な既存システムに関わる必要があることが災害発生後に顕在化したという課題をあげ、それらを事前に把握しておくこと、それを活用する自治体職員のITリテラシーを高めておくこと、自治体がIT企業と災害協定を結んでおくことを提言。「ITやDXが、地方のインフラにならないと、災害大国である日本において、真の災害支援はできない」と述べた。

建設業界では、自治体などと災害協定を結んでおり、災害時の役割を明確化したり、重機を使用した場合の費用を自治体が負担したりといったことが行われている。被災地支援が長期化すると民間企業の支援にも限界が生じるのが実態であり、IT活用においても、地元IT企業と、災害発生時の役割分担を明確化したり、費用面での支援も取り決めておくこともこれからは必要になるだろう。

被災地におけるサイボウズの取り組みは高く評価されるものだ。だが、業界関係者の間では、能登半島地震において、「果たしてデジタルは役に立ったのか」という疑問を投げかける声もある。そして、「役立ったのはStarlink だけではないか」との厳しい指摘もある。

その背景にあるのは、自治体や地方におけるデジタル化の遅れである。デジタルを活用した支援を最前線で経験してきたサイボウズが指摘するように、災害大国である日本では、災害時での利用を想定したITインフラの整備を視野に入れなくてはならないのは明らかだ。