なくてはならない書体

1998年(平成10)9月にイワタ新ゴシック体制作の監修を始めてまもなくのこと。橋本和夫さんは、同社の水野弘一郎社長(当時)に、顧問になってほしいと頼まれ、承諾した。1999年3月のことだ。

「顧問に就任して、あらためてイワタの書体見本帳を見て思ったことがふたつありました。一つは、見本帳に掲載する書体を豊富にしたいということです」

当時のイワタの書体ラインナップは、金属活字の原字をトレースしてつくった明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体の各ウエイト、教科書体、楷書体、行書体、隷書体、新聞明朝体、新聞ゴシック体といった基本的な書体だけだった。写研で多書体化を手がけた経験のある橋本さんは、このカタログに掲載される書体をバラエティ豊かに、にぎやかにしたいと考えたのだ。

そのためには新書体を制作していかなくてはならない。

しかしその前にまず着手すべき書体がある。それが、橋本さんが書体見本帳を見て感じた2つめのことだった。

「イワタのルーツである岩田母型製造所といえば、書籍本文に用いられる明朝体です。活版印刷では多くの書籍に岩田明朝体が用いられており、『活字の第一人者』のような位置づけの書体だったんです」

橋本さんがそう語るのは、1951年(昭和26)に発表された岩田明朝体だ。ベントン彫刻機によって母型を彫刻し、鋳造された活字である。この書体は、全国の出版社や新聞社、印刷会社から高い評価を受け、当時、本文書体のシェア65%を占めるとまでいわれた。

「この書体は『イワタ細明朝体(小がな)』『イワタ中明朝体(小がな)』として山形事業部がデジタルフォント化していましたが、金属活字の原字をそのままトレースしたもので、デジタルフォントとしては使いづらく、あまり使われていなかったのです」

活字の文字はデジタルに向かない?

なぜ、金属活字の原字をトレースしたそのままでは「使いづらい書体」となってしまうのだろうか。

「活版印刷は、文字部分が凸型になった活字を並べて組版してインキをつけ、紙にギュッと押しつけて印刷する手法です。圧をかけて紙にインキを転写する際、押し出されたインキによって『マージナルゾーン』と呼ばれるインキの濃い輪郭線、隈取りのようなものが生じます。このため、輪郭線が強まり、また、インキがはみ出す分、文字が若干太る現象が起きます。活字書体というのは、このマージナルゾーンができることを見越して、細くシャープに原字が描かれているんです。ところが、この原字をそのままデジタルフォントにし、オフセット印刷すると、インキのはみ出しなどは当然起こらず、そのままの太さで印刷される。これでは線が細すぎて、特に明朝体では横線が飛び気味になり、目に痛くて読みづらい書体になってしまうのです」

そこで、イワタの顧問になってまず橋本さんが水野前社長に提案したのは、デジタルフォントとオフセット印刷で最適に表現できるよう、活字時代の岩田明朝体をきちんとつくり直したほうがよいということだった。

「写研在職中だった昭和43年(1968)、岩田母型から活字書体の文字盤化の権利を買い、写植書体として復刻したことがありました(写研の「岩田細明朝体」)。実はこのときに、活字書体をそのまま文字盤化したのでは、オフセット印刷を行なうことの多い写植では文字が細すぎるため、横線を太く修整する必要があるということを経験していたんです。そこで、岩田母型が所有していたベントン彫刻母型用の原字をもとに、明朝体をつくり直すことになりました」 1999年7月のことだ。

修整のポイントは

明朝体小がなをつくり直すにあたり、一番大きな修整点は横線の太さだった。

「縦線をいじると、書体のイメージが大きく変わってしまいます。そのため、主に横線を太くすること、横線・縦線とも始筆部分にアクセントをつける修整を行ないました」

その他の注意点は、次のようなものだ。

- 濃度ムラ:文字間での濃度ムラがないこと。1文字内の濃度ムラがないこと(画線の集中する部分)

- 寄り引き:縦横線とも文字列として組んだ状態で寄り引き(文字の傾きなど)がないこと。文字そのものが偏っていないこと。重心が中心からずれないこと。

- 墨だまり:墨だまりの部分は太めずそのまま

- 左ハライのデザイン:角度による太さの差

- 右ハライのデザイン:始筆部とハライの先端部の組み合わせで自然なカーブをつくる

これらの修整は、ほぼ全文字に対して行われた。

そうして、まず細明朝体が「イワタ明朝体オールド」として(制作期間1999年7月~2000年7月)、ついで中明朝体が「イワタ中明朝体オールド」として(制作期間2001年3月~12月)制作された。

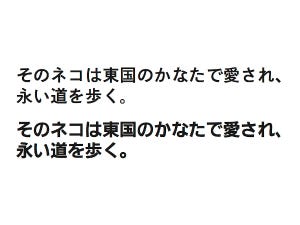

-

上:イワタ明朝体オールド

中:イワタ中明朝体オールド

下:イワタ明朝体 (橋本さんがイワタ顧問に就任する前に制作された書体)

既存のイワタ明朝体(下)と比較すると、明朝体オールド、中明朝体オールドは、仮名も漢字も始筆や終筆にアクセントをもたせていることがわかる

完成した「イワタ明朝体オールド」「イワタ中明朝体オールド」は、再びイワタを代表する看板書体のひとつとなった。縦・横の始筆部、終筆部に活字特有のアクセントをつけて力強い印象を与えている。また、フトコロの引き締まった仮名デザインも特徴的。仮名は少し小さめにデザインされており、漢字と一緒に文章を組んだときの可読性を高めている。

(つづく)

話し手 プロフィール

橋本和夫(はしもと・かずお)

書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。

著者 プロフィール

雪 朱里(ゆき・あかり)

ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。

■本連載は隔週掲載です。次回は6月2日AM10時に掲載予定です。