悩み多きビジネスパーソン。それぞれの悩みに効くビジネス書を、「書評執筆本数日本一」に認定された、作家・書評家の印南敦史さんに選書していただきます。今回は、「なにかとイライラしてしまう」人へのビジネス書です。

■今回のお悩み

「なにかとイライラしてしまう」(35歳男性/総務関連)

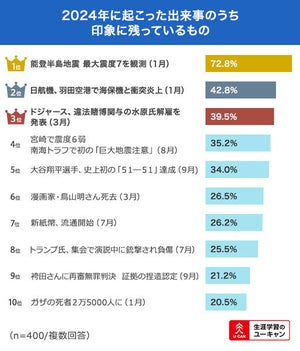

改善されない経済状況から、終わりの見えない戦争まで、なにかとストレスの多い時代です。社会全体がどこかピリピリしているように思えるのも、そんな状況の影響なのかもしれません。

ですから、今回のご相談もなんとなくわかる気がするのです。

でも、イライラ状態が続いているとリラックスできないどころか、さらにストレスが積み上がっていくことにもなります。だからこそ、少しでも楽になれる手段を探してみるべきかもしれません。

怒りに発展する「小さな違和感」を見つける

ところで、心理カウンセラーとしてカウンセリングを行っている『人はなぜ怒るのか』(藤井雅子 著、幻冬舎新書)の著者は、ある時期から相談内容に「怒り」を感じることが多くなったのだそうです。

またセミナーを行う際にも、「怒りの対処法」や「怒りのコントロール」など「怒り」をテーマにするととても反応がいいと感じるというのです。

カウンセリングに来る相談者のなかには自覚のない方も多いのですが、セミナーは自発的に申し込むタイプのものなので、「怒り」の扱いに苦労している人が相当多いということでしょう。

実際、「怒り」をテーマにしたセミナーは、グループでの話し合いや質疑応答がとても盛り上がります。(「まえがき」より)

そして注目すべきは、著者が本書において、「怒りは自分の工夫で軽減できる」ということを伝えようとしている点。

たとえばここでは、「違和感を大切にする」ことの重要性が説かれています。

私たちは日ごろ、さまざまな場面で「あれっ」と思うことや、「なんとなくひっかかる」「モヤモヤする」といったような違和感を覚えることがあるもの。

著者によればそうした違和感は「小さな怒り」であり、それは日々発生するいくつもの問題を、それがまだ小さな芽のうちに教えてくれる貴重なサイン。

つまり放っておくと大きな怒りに発展する可能性があるので、芽のうちに摘んでしまう必要があるわけです。

たしかに、「なにか嫌な感じがした」ことは、その後の展開でうまくいかなかったりするもの。しかし、うまくいくときは、なにも引っかかることなくスムースにものごとが進んでいったりもするはずです。

私は、うまくいかない場合は「やっぱり」とどこか思い当たることが多かったので、今はできるだけ違和感を流してしまわないよう、ココロとカラダで感じたことはごまかさないように意識しています。(129ページより)

なにか引っかかる感じがしたら、「なににどう引っかかっているのか」を自分に問いかけてみることが大切だということ。

たとえば誰かに食事に誘われた際、普段ならふたつ返事でOKするのに、なぜか気が乗らない自分がいることに気づいたなら、その内容を分析してみればいいのです。

気が乗らない原因は何か。相手が違えば行きたくなるか、食事が××なら行きたいか、日時の問題か、場所が気に入らないのか、誘い方が嫌なのか、前回会ったとき何か気になることがあったのか、あるいは個人的に抱えている問題のせいなのか等々。

こうして、違和感の中身をよく吟味して、できるだけ正直に自分の希望を伝えて新しい提案をするようにします。(129ページより)

自分と自分のモヤモヤに関することを客観的に見つめなおせば、やがて原因が明らかになっていくことでしょう。その結果、必要以上にイライラする機会も減っていくに違いありません。

日本人はもともと、「腹がたつ」「頭にくる」「頭に血がのぼる」「顔をつぶす」「目がまわる」「耳が痛い」「鼻が高い」「歯の浮くような」「血の気が多い」「骨が折れる」「骨身にしみる」「肝をつぶす」「身の毛がよだつ」「肌が合う」など、カラダで感じる言葉をたくさんもっています。 どうぞ、あなたもカラダの声を肌で感じて、カラダと会話をしてみてください。(130ページより)

怒りが生まれるのは「自分の勝手な期待」から

人には、これまで生きてきたなかでの常識や、“自分ルール”のなかでつくった予測や期待があるものです。ある出来事がその予測や期待の範疇に収まっているのであれば、感情が乱れることはないはず。いうまでもなく、それはあらかじめ予測していた想定内に収まるからです。

しかし逆に、感情が乱れ、怒りを感じたりしたのだとしたら、それは自分の予想や期待、経験の外側のことが起こったからなのでは?

そう指摘しているのは、『怒らない習慣力』(種市勝覺 著、WAVE出版)の著者。つまり自分の予測や期待の及ばない結果になると、怒り、失望、悲しみなどの反応が生まれるわけです。

だとすれば、"怒らない習慣"を身につける必要があります。自分の勝手な期待が裏切られたからこそ、怒りが生まれるのですから。

怒らない習慣を身につけるために大事なのは、「思い込み」を固定しないことです。

どうするかというと、「多角的な見方」を見つけるクセをつけるのです。 何かに傷つくことがあったら、「これは自分の勝手な思い込みによるものではないか」と見極める目を持つのです。(57ページより)

多くの場合、自分のなかに生まれる疑念や警戒心は、目の前の現実ではなく、自分の頭のなかに描いたイメージに影響を受けているもの。

真実がどうであれ、「この人は、きっとこうしてくれるに違いない」と過度な期待を抱いてみたり、逆に「この人は嘘をついているに違いない」と必要以上に疑ったりしてしまいがちなわけです。

しかし、それではまとまるものもまとまらなくて当然です。大切なのは、「そのときは、そのときで考えよう」というような"前提"を持っておくこと。

「裏切られても大丈夫なんて無理だ」「それができれば苦労しないよ」と思うかもしれません。

それでも、よい人間関係を築くためには、人は裏切るときもあるけど、裏切られたら事故に遭ったと思って受け入れたり、笑い飛ばしたりすることです。(58ページより)

つまりは、過度な期待をかけず、でも心を開いて、行為を持って接するべきだということ。性善説に立って人とフラットに接すれば、より多くの人間関係はうまくいくと著者は述べています。そのとおりかもしれません。

「不機嫌を出さない」技術

『不機嫌は罪である』(齋藤 孝 著、角川新書)の著者は、現代の日本では、あらゆる場面で"不機嫌"をあらわにする人があとを絶たないと指摘しています。

職場にも電車内にもSNSにも無数の不機嫌が蔓延し、社会の空気を淀ませ、全体のパフォーマンスを低下させていると。

しかし不機嫌を表に出したところで物事がうまくいくはずもなく、それどころか、なかなか仕事に集中できず生産性が下がるかもしれません。建設的な話し合いもできないでしょうし、相手をも不機嫌にさせ、泥沼にはまっていく可能性もあります。

そう考えると絶望的な気分にすらなってしまいますが、不機嫌は「ワザ」でコントロールできるのだとか。そこで本書では、不機嫌を出さない技術、不機嫌を防ぐメソッドを明らかにしているのです。

不機嫌になってしまうのは、なにかつらいことや厭なことがあるときではないでしょうか?

そうしたネガティブな要素を自分で抱えきれなくなるからこそ、周囲に不機嫌な感情を撒き散らしてしまうーーそう考えることができるのです。しかしそれでは、余計にイライラしてきても当然です。

では、そうならないために鍛えるべきこころの習慣とはなんなのでしょうか? この問いに対して著者は、ずばり「ふっきる」ことだと断言しています。

自分のなかに悪いイメージがあって、負の力が働くときは、どうやっても気分がすぐれない。それを取り除くためには、執着、思い込み、欲望、嫉妬といった、何かにとらわれる気持ちをスパッと断ってふっきることが大切です。(141ページより)

ふっきるために必要なのは、現実に飲み込まれるままにならず、状況からいったん身を引き剥がすことだそう。上機嫌な人は、自己を客観的に眺め、自分をコントロールできる人。

しかし、なにかにとらわれている人は、自己を客観的に見ることなどできません。そこで、まずは無理にでも自己肯定することでバランスをとるべきだというのです。

自己愛は、上機嫌力において必ずしもマイナス要因ではありません。自分を好きな気持ちと、冷静に突き放して見る視点が共存していれば、それは上機嫌への大きな推進力となります。(142ページより)

自分を愛することは簡単ではないかもしれませんが、とはいえそこに到達できれば、イライラする頻度も間違いなく減っていくことでしょう。