前回、共同運航の定義を国際線を例にして説明した。しかし、日本の国内線における共同運航は、国際線に定着した共同運航とは目的も傾向も異なる。その背景には、JAL・ANAの熾烈な競争があると言っても過言ではないだろう。

共同運航のきっかけは新興航空会社

国内線での共同運航が多く見られるようになったのは、1998年以来複数の新興航空会社が地方から立ち上がり、多くが経営の行き詰まりを迎えて大手の支援を受けるようになってからだ。

エアドゥが2002年に民事再生で破綻し、スカイネットアジア航空が2004年に産業再生機構の支援を仰いだ際に、最終的に支援主体となったのがANAだ。ANAは運航面でコスト低減につながる整備・運航での各種支援を行うとともに、両社の羽田発着地方便の一定座席を買い上げて収入の底上げを図り、両社の再生に大きく関与した。気になるのはANAのこの意図である。

当時のANAは日本の航空事業の主基地である羽田空港において、JAS・JALの合併により便数での最大シェアを失い、国内マーケットの主導権を取れない状況にあった。通常、共同運航における運航会社を「オペ社」といい、それに自社便をのせて売っている会社を「マケ社」というが、ANAはJAL優勢を打開するため、エアドゥ、スカイネットの共同運航便を"ANAマケ便"として自社ネットワーク取り込み、JALとの便数格差を逆転しようと考えたわけだ。この、両社とANA間における共同運航は現在も行われている。

その後、新規参入したスターフライヤーとフジドリームエアは、初期の知名度がない苦しい時期を乗り越えようと、就航当初から現在もANAやJALとの共同運航を行い、国内線での共同運航は完全に定着した。

羽田便をめぐるJAL・ANAの攻防戦

国内線の共同運航における一定量の買い上げは両社間の協議事項であるが、羽田発着便に限っては大手が買い取れる比率に制約があり、当初は「便ごとに上限25%まで」であった。理由は羽田空港の増枠の際の発着枠配分にさかのぼる。

羽田の発着枠は誰もが認める"ドル箱"であり、増枠の都度JALとANAは政治力も使って激しい争奪戦を繰り広げている。そして国交省は最終的に非常に複雑なロジックを駆使し、有識者懇談会の答申などというプロセスを経ながら枠の配分を決めている。要は明確な配分ルールはなく、都度の業界の力関係や政治の状況によって決められてきたのだ。

ただ、この過程で新興の航空会社には、国内における競争で早く一人前になるように、との趣旨から一定数の「新規優先枠」が与えられ、事業規模を拡大できるように配慮されていた。

新規会社の優先枠で配分された便を共同運航すればその数字が大きく動き、ANAがあたかも新規優遇配分を受けたようになってしまう。このような事態を制御するため、国交省はそのような便を支配する買い上げを認めないとして、上限を25%に設定したのだ。

その後、JALの破綻・再生プロセスに対して、ANAが公的資金によるJAL再生が競争環境をゆがめているとの抗議を行うなどの経緯もあり、羽田路線での買い上げ可能席数は50%まで拡大された。そして、スターフライヤーの関空~羽田便は新規優遇枠ではなくどの会社でも手を挙げればもらえた「関空振興枠」だったので、ANAはその大半を買い取っているなど一部には特有の事情がある。

ANA・スカイマークの共同運航の実態

では、買い取る側の大手にとって、共同運航は権益の拡大というプラス面だけで成り立っているかというとそうではない。

過去にANAがスターフライヤーの北九州線を共同運航した際は、自社の新たな路線を開設したのと同じ効果があり、両社間でWin-Win関係を築けた対等に近いケースであった。北九州直結の大口法人需要はそれまで路線を独占していたJAL(旧JAS)に押さえられていたが、ANAはかなりの部分を奪回できたと見られるからだ。

また、エアドゥとスカイネットの羽田発路線はANA自身が既に運航している路線ではあるが、JALとの総便数(ネットワーク力)を対等以上に持っていくためのツールとして活用できた。

しかし、今回もしANAがスカイマークの路線を共同運航する場合、羽田~札幌/福岡線は供給過剰に陥っている路線であり、新規需要の開拓は望めないし、他の路線は共同運航する意義も興味もない路線もあるはずだ。共同運航便はスカイマークにとっての下値支えとはなろうが、ANAがどこまで売り切れるかとなると、ANA顧客がANA自身が運航する便と同レベルの運賃で安売りイメージの抜けない"スカイオペ、ANAマケ便"を購入するかは疑問だ。

また、共同運航をしたからと言って新規路線でない限り、新たな需要が湧いてくるわけではない。よほど座席供給が足りない路線でないなら、同じマーケットでの顧客の食い合いにすぎないのだ。こう考えると、ANAにとってスカイマーク路線での買い取り保証式の共同運航は実収面から見れば大きなメリットは期待できず、実質的な"支援"に当たると言えよう。

ただし、ANAが共同運航する背景にあるのは、スカイマークが以前のような、もしくはそれ以上の安売りをして市場を乱すことを止めさせ、自社の路線収益を維持するということが狙いではないかと考えられる。そうなると消費者メリットにはつながりにくいと言えるが、今回の支援に関しては幅広い視点での分析・評価が必要であろう。

共同運航で受けるデメリットも

また、他にも大手の事情で傘下関連会社の共同運航を増やした事例がある。スカイネットがANAの九州~沖縄路線を肩代わりしたものや、スターフライヤーが福岡線を減便して山口宇部を運航したケースだ。

沖縄路線ではANAが大半の座席を買い取り(羽田枠以外であれば買取座席数の上限はない)利用者には従前のサービスを維持する一方で、自社での運航を廃止・減便することで機材と乗員を捻出し、国際線・国内線で新規路線を開設したり増便するなど、事業計画の最適化を行っている。山口宇部の事例においてはスターフライヤーが福岡線を減便して振り替えることで、福岡線の供給過剰を解消する効果もあった。

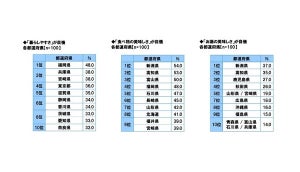

共同運航は、運航する側にしてみれば営業リスクなしに事業のスケールメリットが得られ、コスト構造が改善するメリットがある。しかし、山口宇部線のスターフライヤーはANAの買い取りが50%上限なため、残り座席を全く営業拠点のない山口で販売することに四苦八苦している。実際、月にもよるが利用率が30%台にとどまっている状況だ。いいことばかりではない。

この他にも、JALはフジドリーム(FDA)のほとんどの路線で買い取り保証式の共同運航を行っている。FDAは積極的に新規路線を開設しており、初期段階でのJALによる買い支えはメリットになっている。ただ、FDAの運航する機体は75席と小さいため、自社で売り切った方が多くの収入が得られる場合もあり、予約・在庫管理システムも両社では異なることから、今後どのような共同運航の形態に向かうのか、興味深いところだ。

共同運航と言っても、このように様々な事情・狙い・方式があり、一概に同一視して論じることはできないことをお分かりいただけただろうか。今後の日本の航空業界は、さらなるLCC(低コスト航空会社)の参入、戦略提携の進展などまだ不透明な状況が続きそうである。その中で行われる共同運航がどのような役割を果たすのか、注目していきたいものである。

筆者プロフィール: 武藤康史

航空ビジネスアドバイザー。大手エアラインから独立してスターフライヤーを創業。30年以上におよぶ航空会社経験をもとに、業界の異端児とも呼ばれる独自の経営感覚で国内外のアビエーション関係のビジネス創造を手がける。「航空業界をより経営目線で知り、理解してもらう」ことを目指し、航空ビジネスのコメンテーターとしても活躍している。