2024年はAIおよび生成AIがモバイルに続く新たなプラットフォーム移行として認められた年になった。この移行は、過去のどのプラットフォーム変革よりも急速かつ大規模になる可能性を秘めている。しかし、その未来は依然として不透明である。2025年は生成AIにとってスケーリングの限界に挑む岐路の年となり、その成果次第で5年後、さらには10年後の姿が形作られるだろう。

生成AIの爆発的な成長と見えてきた課題

ビル・ゲイツ氏が自身の長いキャリアで、「革命的」と感じた技術的な出会いが2つあったと語った。1つは1980年にGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)のデモを見た時、もう1つは2022年に見たChatGPTのデモである。

ChatGPTの登場は、リリースからわずか18カ月で、OpenAIの企業価値を1,600億ドルに押し上げた。このスピードは、Microsoftが同じ価値に達するまでに約20年を要したことと比べて驚異的と言える。

2024年は、AIおよび生成AIが「メインフレーム」「PC」「Web」「スマートフォン」に続く新たなプラットフォーム・シストとして認められた年だった。それまで、MicrosoftやMetaなど、モバイル時代に苦戦を強いられたプラットフォーム企業のみが熱心に展開していたが、GoogleがWEB検索に生成AIを導入し、AIという言葉を避けていたAppleも生成AIへの取り組みを公然と始めた。これにより、生成AI市場は2024年に爆発的な成長を遂げ、今後数年間は年平均30%以上の成長が見込まれている。

技術的進化も目覚ましいものだった。5月にOpenAIが「GPT-4o」を発表し、リアルタイムの音声インタラクションとマルチモーダル処理(テキスト、画像、音声、動画など、複数の種類のデータを組み合わせたAI処理)が大きく進展した。さらに、9月に「OpenAI o1」という推論型のAIモデルを投入。これにより、AIの推論性能を巡る競争が本格化した。GoogleはR&D部門を再編し、デミス・ハサビス氏をトップに据えてGeminiを強化。ベンチマーク性能でOpenAIに肩を並べる成果を上げた。Anthropicは倫理性を重視したアプローチで存在感を発揮し、Metaはオープンな取り組みで生成AIの民主化を推進。他のAIスタートアップも含め、ほぼ毎週のように新しいモデルが登場し、大規模言語モデル(LLM)は飛躍的な進化を遂げた。

-

OpenAIが5月に開催したイベントで「GPT-4o」を発表した際、ChatGPTとのスムーズな会話を実現する「高度な音声モード」が大きな話題となった。このモードは10月から無料ユーザーにも開放された

しかし、生成AIの話題性とは裏腹に、日常的に利用している人はまだ少数にとどまっている。企業からの関心は高いが、製品として展開している企業は少なく、多くは試験導入段階だ。こうした状況下で、「生成AIへの巨額投資は本当に価値があるのか」という疑問が浮上している。特にプロダクトマーケットフィットが確立されていない現状では、投資への慎重論も高まっている。

-

MacのChatGPTの利用頻度。AIチャットボットでChatGPTは最も利用されているが、毎日使用している人はまだ少なく、米国で7%、日本は1%。Reuters Instituteが6カ国で実施したオンラインアンケート(2024年3月28日〜4月30日)

「生成AIは次のプラットフォームシフトになる」と広く信じられているが、その将来は不確かな要素が多い。そこに「スケーリング則の限界説」が突如として浮上した。 1年前の12月、生成AI市場はOpenAIでサム・アルトマン氏の解任騒動が勃発して大騒ぎになったが、今年も「スケーリング限界説」で大揺れの年末となった。

生成AIモデルの性能向上ペースが鈍化

生成AIのスケーリング則は、「モデルのパラメータ数、学習データ量、計算量を増やすほど、AIの性能が向上する」という経験則である。2020年のOpenAIの論文で示され、GPT-2からGPT-3、そしてGPT-4への驚異的なパフォーマンス向上から、LLMなどの性能向上を説明する概念として広く受け入れられてきた。ところが、現在開発中のAIモデルの性能が予測を下回る現象が報じられ始め、スケーリング則が限界に達しつつあるという議論が活発化している。

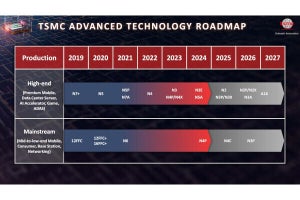

性能向上の鈍化には複数の要因が指摘されている。第一に、収穫逓減の法則である。無限にリソースを投入しても、無限の性能向上にはつながらない。ある点を過ぎると、性能向上率は徐々に鈍化していく。つまり、以前ほど大規模化による効果が得られなくなってきている。第二に、データの制約である。トレーニングに利用可能なデータはすでに学習し尽くされている可能性があり、しかも高い性能のためには、より高品質で多様なデータが必要となるが、それらを集めることは困難になっている。第三に、持続可能性の限界である。モデルが大規模化するほど、膨大な計算リソースが必要になるが、GPUも電力も無限に投入し続けられるものではない。そもそもスケーリング則は、半導体集積回路の集積密度が一定期間ごとに倍になるという「ムーアの法則」と同様、実際の法則ではなく、単なる経験的観察に過ぎない。なぜそのような成長が起こるのか、理論的に裏付けられてはいないため、予測の根拠としては不確実性が高い。

新たなアプローチと推論の強化

そこで、リソースの増加に頼るだけではなく、少ないデータや計算リソースで高い性能を発揮できる学習アルゴリズムの開発や、生成データの学習利用、スケーリング則の背後にある理論を解明してより深い理解に基づいたモデル開発など、様々な試みが始まっている。中でも重要なアプローチとなっているのが推論の強化である。推論時(テスト時)の計算リソースを増やすことで、学習済みのモデルを効率的に活用し、性能を引き出す。推論により長い時間をかけるほど、AIの性能が向上するという新たなスケーリング則も提唱されている。

-

OpenAIが12月の「12 Days of OpenAI」最終日に発表した最先端の推論型モデル「o3」は、汎用人工知能(AGI)の進捗を測るために考案されたベンチマークテスト「ARC-AGI」で87.5%の達成率を記録した

AIモデル開発は新たなフェーズに突入したとも言える。だが、スケーリング則には様々な見方があり、様々な議論が広がっている。今よりAI性能をどの程度高められるのか、推論強化で過去数年の向上ペースを維持できるのか、生成データの学習利用は性能向上維持にも有効なのか、現状では「わからない」という結論に至らざるを得ない。MicrosoftのCTOのケビン・スコット氏は「過去6年間続いてきたことが今後も続く可能性を考慮すべきだ」と述べ、Google共同創業者のセルゲイ・ブリン氏は「現在の学習の傾向を見てそれを盲目的に3桁も先まで適用するのはどうかと思う」と述べている。つまり、開発の最前線を知る当事者でさえ、その先行きは「わからない」のである。

スケーリング限界の壁は生成AIの未来の分かれ道

生成AIの未来は、従来のスケーリング則が示したペースの性能向上を保てるのか、あるいは限界を迎えるかによって、大きく異なる道筋を辿ることになる。2025年は、まさにその分岐の始まりの年となるだろう。

[ケース1:性能向上が限界を迎える場合]

すでに成長ペースがピークを超えており、このまま限界を迎えるとしたら、LLMはAPIで利用される機能や技術という役割にとどまることになる。

しかし、これは第3次AIブームの終焉を意味するものではない。かつてタッチスクリーン技術が数多くの革新的なモバイルアプリやサービスを生み出したように、自然な対話能力を持ち、大量のデータを瞬時に検索・活用できるLLMによって、これから実現可能なことは数多く存在する。

[ケース2:スケーリングが今後も継続する場合]

AIが現在のペースでスケールし続ける場合、LLMはプラットフォームとして多様なタスクを統合的に処理する存在へと進化する可能性がある。すべての機能がLLMに統合され、他のアプリやシステムがAPIとしてその上に存在するという未来像が現実味を帯びてくる。

すでにLLM OSという言葉も使われ始めているが、LLMがUIやUXを司り、現在PCやモバイルデバイスでOSを介して行っている操作が、すべてLLMを通じて容易に実行可能となる。「台湾に移住したいんだけど、住居と滞在ビザの手配をお願い」といった、現時点ではSFの世界の対話が10年後には日常的なやり取りとなるかもしれない。

どちらに進むのが望ましいか? おそらく、より未来的な[ケース2]が望ましいという声が多いのではないだろうか。

しかし、歴史的にイノベーションは強い意志を持ったリーダーやスタートアップによって推進・実現されてきた。[ケース2]の場合、ユーザー自身が新しい使い方を考え、ユースケースを見つける必要性が生じる。

「A lot of times, people don't know what they want until you show it to them(人は形にして見せてもらうまで、自分は何が欲しいのかわからないものだ)」(スティーブ・ジョブズ氏)

例えば、モバイル革命において、AirbnbやUberがスマートフォンを活用したアプリとサービスを構築して成功し、その結果としてシェアリング経済という新しい市場が誕生した。現在のクリエイター経済でも同様の新市場形成が起こっている。こうしたAIを活用するスタートアップによるイノベーションは、[ケース1]の方がより起こりやすい。

AIエージェントを巡るAppleとOpenAIの同床異夢

2025年のAI業界のキーワードとして、多くの専門家が「AIエージェント」を挙げている。ユーザーの代わりに、またはユーザーと協力して、特定の目的やタスクを達成するために自律的に行動するAIシステムを指す。現在のLLMの能力は、その将来像から見れば序章に過ぎない。これからLLMに依頼できる範囲が拡大していき、5年後に2024年を振り返った時、「あの頃は質問にしか対応できなかったよね」と苦笑することになりそうだ。

AIエージェント実現のアプローチとして、AppleはiPhoneやMacなど同社の強固なハードウェア基盤を活かし、iOSやmacOSに生成AIを統合するという[ケース1]の利点を活かす戦略を採っている。一方、OpenAIのアプローチは、かつてWEB 2.0時代にGoogleがクラウドサービスによって覇権を確立したのを彷彿させる。[ケース2]による革新を目指しているように見える。

しかし、両社とも克服すべき課題を抱えている。OpenAIには強力なコンシューマ向けプロダクトがなく、AppleはAIの未来をユーザーに納得させるような冒険的なAIモデルを提供できずにいる。そのため現状では、AIの将来について異なるビジョンを持ちながらも、両社は互いの不足を補完し合う協力関係を築いている。

-

「iOS 18.2」「iPadOS 18.2」「macOS Sequoia 15.2」で、「Apple Intelligence」(英語)にChatGPT統合が追加された。現在Siriは強化途上であり、AppleのAIモデルでできることも限られている中、Appleの体験で利用できるChatGPTが幅広い知識と情報へのアクセスを提供している

2025年に注目したい動き

2024年が研究チームの年だったとしたら、2025年は製品チームの年になりそうだ。2024年版のAI PCとAIスマートフォンによってハードウェア環境が整備され、チャットボット、コンテンツ生成ツール、翻訳ツール、画像生成ツールなど、様々な分野で生成AIを活用した製品・サービスが市場に登場すると予想される。企業においても、業務効率化、顧客サービス向上、新製品開発などを目的とした生成AI導入の機運が高まっており、技術の社会実装が加速度的に進むことが見込まれる。OpenAI、Anthropic、その他の最先端研究組織も「スタックの上方への移動」を開始し、戦略的重点をアプリケーションの構築へとますますシフトさせていくだろう。

LLMに続いて、スケーリングのブレークスルーを起こせる分野が出てくるかも注目だ。ChatGPTは、最先端の研究室から生まれたアプリケーションの大成功例であり、これまでのスケーリング則に関する議論は、2020年のOpenAIの論文から今日の限界説に至るまで、主に言語を中心に展開されてきた。

しかし、言語は重要なデータモダリティの一つに過ぎない。現在、生成AIは言語以外の領域への展開が目覚ましく、特にロボット工学、生物学、世界モデル、Webエージェントといった注目分野におけるデータモダリティでは、スケーリング則はまだ十分に確立されていない状況にある。EvolutionaryScale(生物学)、Physical Intelligence(ロボット工学)、World Labs(世界モデル)といった新しいデータモダリティの基盤モデルを構築するスタートアップ企業は、2020年代前半にOpenAIがLLMのスケーリングで成功したような成長曲線を描く可能性を秘めている。

Sakana AIの「AIサイエンティスト」に代表される、研究開発プロセスの自動化にも注目したい。再帰的な自己改善AIという概念は、数十年来AIの分野で議論されてきたが、いよいよ現実味を帯びてきた。過去にAIがプロ棋士に勝利したり、AI生成アートがコンクールで優勝して話題を呼んだように、AIが完全に執筆した研究論文がトップクラスの学会に採択されるような出来事が起これば、この分野に対するSF的なイメージは一掃されることになるだろう。そうなれば、科学研究のあり方そのものに革命的な変革がもたらされる可能性も十分に考えられる。

インテリジェンスはやがてソフトウェアになっていく

私たちは今、AIの可能性を巡る大きな岐路に立っている。「AIで何ができるのか」という問いは、技術者から一般のビジネスパーソンまで、多くの人々の頭を悩ませている。コーディングやライティングの補助としての有用性は証明されているものの、その他の分野ではハルシネーションの危険性が常につきまとう。しかし、だからといって生成AIの活用が一部のビジネスに限定されて終わるわけではない。

むしろ、AIの将来的なスケーリングが予測困難であるように、その活用領域や、どの職種が影響を受けるかを現時点で正確に見通すことはできないのである。

2000年代のWEBブームの際にAjaxが登場した際、その技術がSNSやビデオ配信、ゲームなど多様な分野に活用される未来を誰も予想しなかった。しかし、Googleマップで注目を集めたAjaxの非同期通信は、フィードの更新や快適な操作性を持つビデオオンデマンドサービスの実現に貢献し、結果としてDVDを市場から駆逐し、従来のテレビからソーシャルメディアへのメディアシフトを加速させたのである。

2012年、機械学習による犬や猫の画像識別が実現した際も同様である。その技術的な驚きはあったものの、具体的な応用可能性を描くことは困難だった。画像認識は長らく写真の自動分類にとどまっていたが、やがてその本質的価値が「パターン認識」にあることが理解され、クレジットカードの不正利用防止や疾病の早期診断など、様々な業界の未解決課題に活用されるようになっていった。

現在のLLMも、WEBブーム初期のAjaxや2012年の画像認識と同様、「種」となる技術に過ぎない。その成長の先に、私たちの想像をはるかに超える「花」が咲く可能性を秘めているのである。

-

モダンAIのビッグバン、2017年のGTCでNVIDIA CEOのジェン・スン・フアン氏は「Software is eating the world, but AI is going to eat software」(ソフトウェアが世界を席巻しているが、AIがそのソフトウェアを飲み込むだろう)と予測

このようなインテリジェンスによる驚きは、実は今に始まったことではない。1970年代にリレーショナルデータベースが登場した際、それは高度な分析や効率的なデータ管理を実現する「画期的なインテリジェンス」だった。しかし時を経て、それは当たり前のソフトウェアへと進化していった。画像認識も10年前は機械学習機能として騒がれたが、今では画像処理ソフトの標準的な機能の一つとなっている。

同様に、現在AIと呼ばれているLLMも、私たちが直面する様々な課題を解決するための創意工夫に活用され、やがては普通のソフトウェアとして受け入れられていくだろう。2025年は、そのような長期的な進化の第一歩を記す年となるはずである。