理化学研究所(理研)、国立がん研究センター(国がん)、島根大学の3者は10月4日、卵巣がんの発がんモデル細胞を用いてマルチオミックス解析を行い、卵巣がんの新しい発がんメカニズムを解明したことを共同で発表した。

同成果は、理研 革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ がん探索医療研究チームの町野英徳研究員、同・浜本隆二チームリーダー、同・小松正明副チームリーダー、同・浅田健上級研究員、国がん研究所 医療AI研究開発分野の金子修三ユニット長、国がん中央病院 婦人腫瘍科の加藤友康科長(研究当時)、同・病理診断科の吉田裕医員、島根大 医学部 産科婦人科学講座の中山健太郎准教授(研究当時)、同・京哲教授らを中心とした国際共同研究チームによるもの。詳細は、遺伝的・分子的・細胞的な観点からのヒトの生理機能や疾病を扱う学術誌「Experimental & Molecular Medicine」に掲載された。

卵巣がんによる死亡者数の70%~80%を占める「高異型度漿(しょう)液性卵巣がん」(HGSOC)のうち、相同組み換え修復経路に異常が認められない症例には、現在有効な治療法が存在しないという。HGSOCの多くは、卵管先端の卵管采に存在する卵管分泌上皮細胞を由来として前がん病変(卵管上皮内がん)が発生し、その後に卵巣表面に播種することで卵巣がんに進展するとされている。

そうした中、これまでエピゲノム異常に注目し、ビッグデータ解析手法を活用して卵巣がんの新たな治療標的を探索してきた研究チームは今回、HGSOCに特徴的な新たなエピゲノム異常を解明し、がんエピゲノムを治療標的とする新しい治療法を開発するための研究を開始したという。

研究チームは、卵管分泌上皮細胞に段階的に遺伝子導入を行い、相同組み換え修復経路の分子に異常を認めない、予後不良なサブタイプのHGSOCの段階的な発がんモデルを樹立。そして網羅的なエピゲノム解析を含むマルチオミックス解析を実施した。

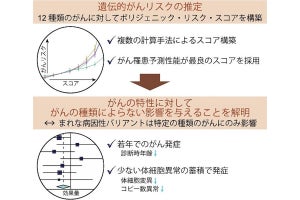

そのRNA-seq解析の結果、がん遺伝子の導入に沿って段階的に発がんモデル細胞の形質が変化していることが確認された。さらにATAC-seq解析では、RNA-seqと比較して、腫瘍形成能を獲得した細胞のプロファイルをより明瞭に抽出することに成功。これはエピゲノム解析が、正確な細胞情報を取得するために重要であることを示唆しているという。

そしてATAC-seqデータを基に、転写因子のDNA結合モチーフの変動が網羅的に評価された。すると、腫瘍形成能を獲得する過程で「AP-1ファミリー」の転写因子が活性化する一方、「GATAファミリー」の転写因子が不活性化することが確認された。

-

高異型度漿液性卵巣がんの発がんモデル細胞のマルチオミックス解析。(a)高異型度漿液性卵巣がんの段階的発がんモデル細胞のプロファイル。(b)RNA-seq(左)とATAC-seq(右)のデータに対して、主成分分析が行われた。(c)ATAC-seqデータを用いて、網羅的な転写因子モチーフ解析が行われた。(d)段階的な発がん過程におけるGATAファミリー(左)とAP-1ファミリー(右)の転写因子のエンリッチメントスコアが、ヒートマップで可視化された。(出所:国がんWebサイト)

研究チームはその検証のため、卵巣がん患者由来の検体を用いて、正常な卵管組織、前がん病変(卵管上皮内がん)組織、浸潤がん(HGSOC)組織の間で、タンパク質発現量を比較した。その結果、正常由来組織と比較して、AP-1ファミリーの転写因子「JUN」の発現量が前がん病変と浸潤がんで上昇し、特に前がん病変では、活性化型の「リン酸化JUN(p-JUN)」の発現量が上昇していた。これは、HGSOCの発生早期の段階で、JUNの発現上昇と活性化が重要な意義を持つことを示唆しているという。

また、遺伝子の転写を促進するエンハンサーのマークとして重要なヒストン「H3」の27番目のリジン(H3K27)のアセチル化(H3K27ac)というヒストン修飾が、ChIP-seqを用いて評価したところ、卵巣がん細胞株において確かにJUNの転写が活性化されていたとする。