理化学研究所(理研)は6月23日、米・ブルックヘブン国立研究所(BNL)の衝突型加速器「RHIC」を使って、陽子内部のクォークおよびグルーオンの散乱で直接生成する直接光子により、グルーオンのスピンの向きを正確に測定し、スピンの向きがグルーオンと陽子で同じであることを明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 仁科加速器科学研究センター RHIC物理研究室の秋葉康之室長、同・後藤雄二先任研究員、同・ラルフ・サイデル専任研究員、BNLの研究者らによる国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「PHYSICAL REVIEW LETTERS」に掲載された。

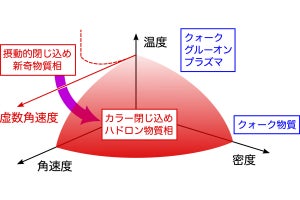

陽子スピンの向きは、陽子内におけるクォーク・スピンの向きの合計で決まると考えられていたが、1980年代、それらを合計しても陽子スピンの向きの30%程度しかないことが判明。それ以降、原子核物理の大問題「陽子スピンの謎」として捉えられている。

本来、陽子スピンの向き自体はその起源として、クォーク・スピンと、クォーク間で「強い力」を伝えるボース粒子(ボソン)のグルーオンのスピンの向き、およびクォークとグルーオンの軌道角運動量を足し合わせることにより説明されるはずだという。そのため、陽子スピンの謎を解明するには、陽子内のグルーオン・スピンの向きを調べる必要があるが、その測定は容易ではないとする。

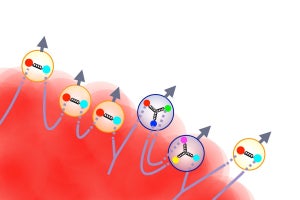

陽子を加速器中で単純に加速すると、飛び回る内にそのスピンの向きはバラバラになってしまう。そこで、スピンの向きをそろえた「偏極陽子ビーム」が開発され、2001年から陽子の内部構造を理解するためのPHENIX実験がスタートした。

2014年には偏極陽子の衝突実験による中性パイ中間子やジェットの生成反応を用いて、グルーオン・スピンの向きの測定に成功。しかし、この生成反応にはさまざまな衝突が含まれるため、正しい結果を得るためには理論計算による比較解析が必要だったという。

一方、理論計算による比較解析を必要とせずに、直接光子を測定することでグルーオン・スピンの向きを調べる方法があり、実験開始当初からそのための実験データが蓄積されてきたとする。直接光子の生成は、スピンの向きがグルーオンと陽子で同じか反対かに対しても、単独で答えを与えてくれる“黄金の反応過程”だという。そこで今回の研究では、偏極陽子同士を衝突させ、グルーオンの散乱からの直接光子生成数の非対称度を測定し、そこから、グルーオン・スピンの向きを高精度で調べたとする。