今回の一連のワクチン実験では、がん細胞にX線を照射したものをワクチンとして用いたことから、各がん細胞に対してX線を照射された後に、遺伝子発現の解析が行われた。すると、自然免疫に関与する複数の遺伝子において発現が増加していることが判明。そこで、発現が高い「Irf7」、「Ifi44」、「Usp18」という3つの遺伝子を、効果の無い4T1-Aなどに導入して実験を行うと、ワクチン効果が得られることが確認されたという。

-

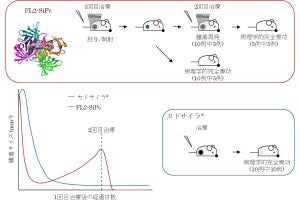

ワクチン実験の工程。がん細胞をX線照射し、ワクチンとしてマウス皮下に接種。その2週間後、今度は生きているがん細胞接種し、腫瘍の発生やマウスの生存率を観察するという方法で、がん細胞ワクチンの効果を評価した。同手法では、主にがん細胞ワクチンのがん再発予防効果について観察することができるという。(出所:北大プレスリリースPDF)

また、効果が生じるメカニズムを解明するため、ワクチン後のマウスリンパ節細胞に対し、1細胞RNAシーケンシング解析を実施。リンパ節はワクチン効果が生じるための要ともいえる組織で、T細胞、B細胞、樹状細胞など、さまざまな免疫細胞が存在している。ワクチン効果のある4T1-Sを接種したマウスリンパ節細胞と、4T1-Aを接種したマウスリンパ節細胞を比較した結果、4T1-Sを接種したマウスリンパ節ではインターフェロン-γ産生B細胞が増加していることが突き止められたとする。

次に、同細胞が本当にワクチン効果の発揮に重要なのかを調べるため、B細胞をマウスの体内から消去した後に、4T1-S細胞ワクチンが投与された。そして2週間後に生きたがん細胞を接種し、観察したところ、投与された全マウスで腫瘍が生じていたという。これはつまり、4T1-S細胞からワクチン効果が失われたことを意味する。このことから研究チームは、B細胞がワクチン効果の発揮に重要であることが明らかになったとしている。

がん細胞ワクチン療法は、ほぼすべての患者に適用できる可能性を秘めたがん免疫療法の1つであり、開発の意義は大変大きいと考えられるという。これまではその効果が確認できなかったことから研究は停滞していたが、今回の研究成果は今後のがん細胞ワクチンの開発に貢献するものと期待されるという。また今後の実用化に向けては、ヒトのがん細胞株を用いた実験や、実際の患者からの検体を用いた研究を慎重に重ねる必要があるとしている。