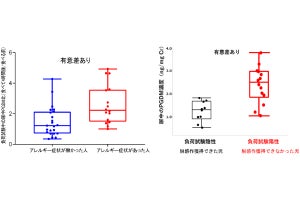

続いて、マスト細胞特異的にPGD2産生能を欠いた遺伝子改変マウスを作製し、同様に毒に対する反応が検討された。その結果、同マウスではやはり、皮下にハチ毒を投与した際の体温や生存率の低下が、対照動物(マスト細胞が野生型のマウス)と比較して著しく悪化することが確かめられた。またこの時、野生型の皮膚ではPGD2が産生されており、マスト細胞特異的にPGD2産生能を欠いたマウスではこれが減少することも確認された。

-

マスト細胞からPGD2が産生されないように遺伝子改変した動物(H-pgdsΔmastマウス)では、ハチ毒が起こす体温低下が激しくなり、血中の毒濃度がより高く上昇することがわかった。(出所:東大Webサイト)

さらに、生体内イメージング技術により、蛍光標識したハチ毒の吸収が観察された。すると、マスト細胞特異的にPGD2産生能を欠いたマウスの皮膚では、毒の吸収が早まることが明らかにされた。また、血中のハチ毒濃度を測定したところ、皮下に投与されたハチ毒の血中濃度が、同マウスでは高いことがわかった。

生体内イメージングの結果から、野生型では、皮下に投与されたハチ毒がリンパ管によって吸収されていく様子が観察された。しかし、マスト細胞特異的にPGD2産生能を欠いたマウスでは、リンパ管に加えて毛細血管からも毒が吸収されていく様子が観察されたという。皮膚組織の免疫染色を行ったところ、PDG2産生能欠損マウスの毛細血管の内皮細胞では、バリア機能を担う接着結合分子が断裂しており、毒が吸収されやすい状態になっていることが突き止められた。

最後に、血管内皮特異的にPGD2受容体を欠損したマウスが作製され、実験が行われた。その結果、このマウスでもハチ毒の皮下投与による体温低下や生存率が悪化することが確認されたという。

マスト細胞は無害な食べ物や花粉、ダニなどに対して活性化してアレルギー反応を起こす悪役としてのイメージがあるが、今回の研究により、本来はハチ毒やヘビ毒など体の表面に入ってきた生物毒を、局所で強力に解毒し、排除する働きを担う細胞である可能性が示されたとする。

また、PGD2はハチ毒を皮膚に保持することで、マスト細胞が放出するヘパリンやプロテアーゼによる毒の分解を補助し、毒の全身循環を防ぐ役割があることも推測された。研究チームは、ヒトにおいても同様の防御システムが存在していれば、薬物によるDP1刺激が、ハチ刺されに対する治療に応用できる可能性があるとしている。