東京大学(東大)は5月23日、ハチ毒による刺激を受けた際、ヒトの皮膚に多く存在する免疫細胞の「マスト細胞」が出す生理活性物質「プロスタグランジンD2」(PGD2)が、宿主の毒に対する防御を強化し、毒の吸収を抑制することで生体を守る働きを持つことを、動物実験を通して新たに発見したことを発表した。

同成果は、東大大学院 農学生命科学研究科 応用動物科学専攻の藤原祐樹大学院生(研究当時)、同・中村達朗特任講師(研究当時)、東大 農学生命科学研究科 獣医学専攻の前原都有子大学院生(研究当時)、同・林亜佳音大学院生、同・村田幸久准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

マスト細胞が異常に活性化すると、ヒトにとって不利益なアレルギー反応が惹起されることが知られている。その一方で、同反応は体内に侵入してきたハチやヘビなどの毒に対する防御において重要であるとも考えられてきた。それに関連したこれまでの報告として、以下の3点がある。

- ハチの毒にはマスト細胞を活性化する成分が含まれていること

- マスト細胞が活性化すると皮膚で強い炎症反応が起こり、体温や血圧が下がることで毒の体内循環が抑えられ、生体が防御されること

- 活性化したマスト細胞からは、血液の凝固を抑えるヘパリンや、解毒に働く酵素(プロアテーゼやペプチダーゼ)が産生されること

そこで研究チームは今回、活性化したマスト細胞が解毒酵素と同様に大量に産生するPGD2の役割に注目し、ハチ毒に対する生体防御にマスト細胞がどのような役割を果たすのかをマウスを用いて調べたという。

まず、ハチ毒を野生型マウスの皮下に投与したところ、体温が低下することが確認された。一方でマスト細胞欠損マウスに同様の操作を施した場合は、野生型よりも有意に体温低下が確かめられた。ハチ毒の投与24時間後では、すべての野生型個体は生存していたのに対し、マスト細胞欠損マウスは5匹中4匹が死亡したという。つまり、マスト細胞はハチ毒に対する生体防御に必要であることが判明した。

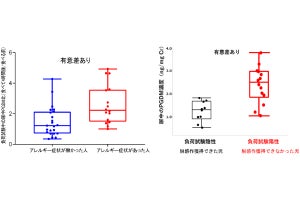

次に、野生型から単離されたマスト細胞をマスト細胞欠損マウスに移植したところ、ハチ毒の投与によるマウスの体温の低下と生存率の低下が、野生型と同程度まで回復したとする。一方で、PGD2産生能を欠いたマスト細胞をマスト細胞欠損マウスに移植しても、ハチ毒投与後に見られる体温低下や生存率の回復は見られなかったという。