東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は5月2日、2017年から2021年にかけて「宇宙マイクロ波背景放射」(CMB)を観測したデータを用いて、CMBが地球に届くまでの間に重力レンズ効果の影響をどの程度受けているのかを解析し、全天の約4分の1にあたる天域(9400平方度)をカバーする新たなダークマター分布図を作成したと発表した。

また、その分布図から宇宙の大規模構造の成長過程や最近の宇宙の膨張速度を見積もったところ、アインシュタインの一般相対性理論に基づく標準宇宙論の予言値と一致しており、同理論の正しさを裏付ける結果となったことも併せて発表された。

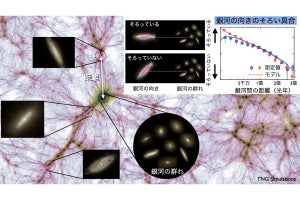

-

今回、新たに作成されたダークマター分布図。オレンジ色の領域はダークマターの質量が多く、紫色の領域は少ない。この分布の特徴は、奥行き方向にして数億光年にわたる。灰色と白の領域は、プランク衛星によって測定された天の川銀河のダストからの光で、CMB観測を妨げている領域が示されている。(c)ACT Collaboration(出所:Kavli IPMU Webサイト)

同成果は、Kavli IPMUの並河俊弥特任助教ら50名の研究者が参加した、南米チリのアタカマ宇宙論望遠鏡(ACT)の国際共同研究チームによるもの。論文は米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に投稿され、査読前プレプリントが「arXiv」で公開されている。

全宇宙の物質の約85%を占める正体不明のダークマターは、宇宙の進化において非常に重要な役割を果たしてきたとされるが、通常物質とは重力でしか相互作用しないため、観測することができない。そこでこれまでは「重力レンズ効果」を用いて、遠方の銀河や銀河団などの形状が歪んで見える現象や、CMBの偏光パターンが歪んで見える現象を定量的に解析することで、その分布が調べられてきた。ダークマターの分布を解き明かすことで、その性質だけでなく、宇宙の大規模構造の成長など、宇宙の進化にも迫ることが可能だと考えられている。

研究チームは今回、チリ北部に位置するアタカマ砂漠のセロ・トコ山頂近く(5190m)にあるACTが、2017年から2021年にかけてCMBを観測したデータを用いて、重力レンズ効果によるCMBの偏光パターンの歪みを解析したという。

CMBは、宇宙誕生からおよそ38万年後の"宇宙の晴れ上がり"が生じた時に、初めて直進できるようになった宇宙最古といわれる光だ。その後、宇宙膨張に伴って波長が限界まで引き伸ばされた結果、およそ138億年が経過した現在ではマイクロ波として観測されている。

ただし、宇宙誕生38万年後と現代の間の宇宙には、過去のさまざまな銀河や天体、宇宙空間に漂う星間ガスなどが存在しており、それらからはマイクロ波と非常に波長の近いミリ波が放出されている。それらの放射は、宇宙誕生38万年後よりも現代に近い時代からやってくるため「前景放射」と呼ばれる。

前景放射はCMB観測において測定誤差の原因となることから、今回の研究でもその成分を厳密に取り除くことが求められた。そこで採用されたのが、並河特任助教が開発した新解析手法「バイアスハードニング」だ。これにより、ACTのCMBデータから前景放射成分を上手く取り除くことができたという。その結果、全天の約4分の1にあたる9400平方度の天域をカバーするダークマターの分布図の作成が実現したのである。