京都大学(京大)、東京大学(東大)、科学技術振興機構(JST)の3者は5月8日、独・フランクフルト大学と共同で、塩化ルテニウム(RuCl3)を用い、グラファイト基板上に約1nm(原子数個分)の「ナノ量子細線パターン」を作製する手法を開発したことを発表した。

同成果は、京大大学院 理学研究科の浅場智也特定准教授、同・Peng Langポスドク研究員(研究当時)、同・小野孝浩修士課程学生(研究当時)、同・末次祥大助教、同・笠原裕一准教授、同・寺嶋孝仁教授、同・幸坂祐生教授、同・市川正敏講師、同・佐々真一教授、同・松田祐司教授、東大大学院 新領域創成科学研究科の芝内孝禎教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Science Advances」に掲載された。

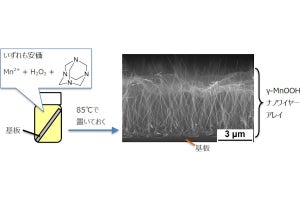

半導体の微細加工技術として現在主流のリソグラフィ技術を中心とした表面を削って回路を作製するトップダウン法では、細線の幅や間隔が10nm未満の、いわゆる量子細線パターンを作製することは困難とされている。一方、ゼロから細線を形成・合成していくボトムアップ法では、原子サイズの量子細線を作製することも可能だが、この手法は現時点で、均一な細線の作製やその配置などに大きな課題を抱えている。そのため、それらの問題を解決に向け、従来の製造技術の限界を克服する新しい方法が模索されている。

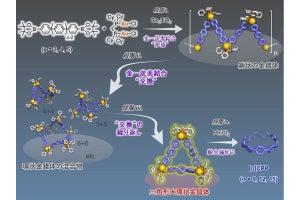

理想的な機構は、原子が自発的に原子数個分の量子細線を形成し、なおかつそれらの細線が規則的に配列する、あるいは接合やリングを形成することだという。マクロスケールにおいては、そうした自発的パターンとして、熱帯魚の縞模様やヒョウの斑点模様などが典型例とされる「チューリングパターン」が知られている。しかし、チューリング機構が原子スケールで起こりうるのか、さらにそれを用いて原子レベルの量子細線を作製できるのかは不明だったという。

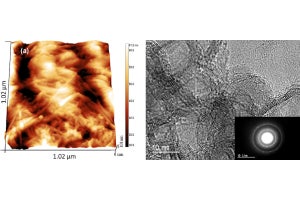

そこで研究チームは今回、パルスレーザー堆積法を用いて高品質のRuCl3薄膜をグラファイト基板表面に蒸着し、得られた試料を超高真空下で走査型トンネル顕微鏡(STM)に輸送して、その表面を原子分解能で観察したとする。