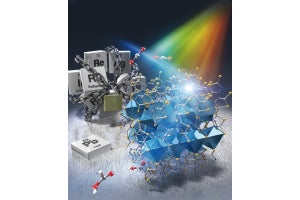

具体的には、同緑藻の細胞を破砕し、タンパク質のサイズや電荷の違いで分けることにより、遠赤外光に顕著な吸収帯を持つタンパク質が精製され、「Pc-frLHC」と命名された。同タンパク質は、構成するアミノ酸の並び方の解析から、植物や緑藻が持つ光捕集アンテナタンパク質の中でも一部の緑藻の「光化学系I」に結合する4回膜貫通型の「LHCI」に最も似ていることが判明(LHCIは遠赤外光をほとんど吸収できない)。さらに、Pc-frLHCは光化学系Iではなく水分解を行う「光化学系II」のアンテナとして機能していることから、緑藻がもともと持っている長波長吸収型のLHCの吸収帯がさらに長波長へ移動し、光化学系IIのアンテナとして進化したことが考えられると研究チームでは説明する。

-

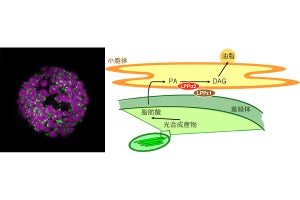

(上)Pc-frLHCの立体構造分子モデル。1つごとのタンパク質が異なる色で示されている。それぞれのタンパク質に11個のクロロフィル分子(球体で示された分子)が結合している。タンパク質部分は、リボンで表されている。(下)ナンキョクカワノリコロニーの表層と下層における光環境と光合成システムの違い (c) アストロバイオロジーセンター (出所:プレスリリースPDF)

また、クライオ電子顕微鏡による単粒子解析により、Pc-frLHCが11個のタンパク質がリング状に結合した新規の複合体構造であることが示されたともする。1つのタンパク質に11個の葉緑素が結合し、リング内の全葉緑素がエネルギーの受け渡しが可能な距離に存在し、エネルギー的につながったネットワークを形成していることも判明したという。

-

(左)南極・昭和基地周辺の露岩に形成されたナンキョクカワノリのコロニー。現地の夏の時期、第54次南極地域観測隊の活動中に撮影、比較用の物差しは23cm。(右)昭和基地の位置 (c) アストロバイオロジーセンター (出所:プレスリリースPDF)

複数の葉緑素は互いに近づいて相互作用すると、吸収帯の一部が長波長側へ移動する。比較的長波長の光を吸収できるクラミドモナスの4回膜貫通型LHCIでは2つの葉緑素が接近しており、Pc-frLHCではこの2つの葉緑素にさらに別の葉緑素が接近し、5つの葉緑素が強く相互作用しているという。この構造が、Pc-frLHCの遠赤外光吸収を起こしていると考えられるという。

Pc-frLHCに吸収されたエネルギーの移動過程を調査したところ、長波長吸収型と通常型の葉緑素の間でエネルギーが25ピコ秒以内に往来していることが判明。この結果から、長波長吸収型から通常型葉緑素への、低いエネルギーで高いエネルギーレベルにある分子を励起する「アップヒル型」のエネルギーの移動が、Pc-frLHC内で生じていることが示されたとするほか、この過程で遠赤外光のエネルギーの一部が可視光のエネルギーに変換され、その後の光合成反応が可視光を吸収した場合と同様に進むことが考えられるとする。

-

緑藻における光合成光捕集アンテナタンパク質の構造の比較。(左)光化学系Iとその周りに結合するLHCI。(中央)今回の研究で明らかにされた遠赤色光捕集タンパク質。(右)光化学系IIの可視光捕集タンパク質であるLHCII (c) アストロバイオロジーセンター (出所:プレスリリースPDF)

なお、研究チームでは今後、未知の量子生物学的反応が含まれている可能性もあるとのことから、アップヒル型励起エネルギー移動のさらなる詳細な解明を目指すとしているほか、ほかの赤外光利用型光合成を行う生物も調べ、Pc-frLHCと同様の遠赤外光吸収型光捕集タンパク質のアミノ酸配列を取得し、その進化系統を明らかにするのと同時に、遠赤外光利用光合成のメカニズムの相同性や多様性について解析していくとしている。

また、アストロバイオロジー(宇宙生物学)的側面からも、太陽よりも低温で赤外光の放射が多い小型の赤色(M型)矮星の周囲を巡る系外惑星が数多く発見されていることを踏まえると、赤外光利用型光合成は重要だともしており、酸素がバイオシグニチャー(観測可能な生物の痕跡)として有力視されていることから、赤外光利用型光合成の詳細を明らかにすることで、そうした系外惑星における光合成生物進化の可能性を探るともしている。