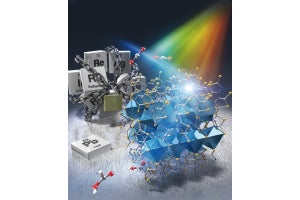

アストロバイオロジーセンター(ABC)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、東北大学、基礎生物学研究所(NIBB)、兵庫県立大学、国立極地研究所(極地研)、中央大学の7者は2月16日、波長700~800nmの遠赤外光でも酸素発生型の光合成を行える緑藻「ナンキョクカワノリ」において、遠赤外光を吸収するための光捕集アンテナタンパク質「Pc-frLHC」を同定し、その立体構造を明らかにしたことを発表した。

同成果は、ABCの小杉真貴子特任研究員(現・NIBB特任助教/中央大共同研究員兼任)、KEK 物質構造科学研究所の川崎政人准教授、同・安達成彦特任准教授、同・守屋俊夫特任准教授、同・千田俊哉教授、東北大の柴田穣准教授、秋田県立大学の原光二郎准教授、東京農業大学の高市真一元教授、NIBBの亀井保博RMC教授、兵庫県立大の菓子野康浩准教授、極地研の工藤栄教授、中央大の小池裕幸教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

可視光(波長350~700nm)よりも波長の長い赤外光は、エネルギーが低いため通常は利用されないが、一部のシアノバクテリアでは光合成が行われていることが知られていた。しかし、植物や藻類などの真核の光合成生物における赤外光利用については研究が進んでいなかったという。

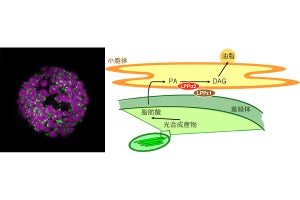

そうした中、ABCの小杉特任研究員らが、南極に棲息するナンキョクカワノリが、遠赤外光を用いて可視光と同等の優れたエネルギー変換効率で光合成を行っているということを確認。同緑藻は細胞が何層にも重なったコロニーを形成しているため、表層付近では可視光で、下層では表層で利用されない赤外光を利用することで全体の光合成量を増加させ、南極という厳しい環境でも繁殖できるよう進化してきたことが考えられるとされていた。

そこで今回の研究では、同緑藻の赤外光捕集アンテナタンパク質の同定を試み、その分子構造を明らかにし、赤外光利用型光合成の仕組みの解明を目指すことを目的に調査が進められたという。