まず研究チームは、ナノサイズの宇宙ダストの物理量を決定するため、独自の宇宙ダスト再現装置と光干渉計を組み合わせた装置を開発。2019年6月に打ち上げられた同装置は、生成試料の模擬宇宙ダストとともに無事回収された。

観測ロケットにより得られる微小重力環境はおよそ7分間で、その中でチタンと炭素の高温の蒸気を発生させると、そのガスが冷える過程で核生成を経てナノサイズの微粒子が形成される。そのタイミングで光干渉計を用いて、ガスの温度や濃度のその場観察が行われた。さらに模擬宇宙ダストに対しては、回収された後にも透過型電子顕微鏡を用いた詳細な分析が実施された。加えて、コア-マントル粒子が、終末期の恒星の1つである超新星が放出するガス中で生成される条件の調査が、核生成理論を用いて行われた。

今回の研究では、核生成理論に基づく粒子形成モデルを用い、宇宙ダストの形成過程の理論予測に必須であるナノサイズの模擬宇宙ダストの付着確率と表面張力が決定された。この2つの物理量については、観測された宇宙ダストの量を説明するのに都合が良かったことから、多くの天文学者の間で想定値(付着確率:約100%、表面張力:バルクの値)と等しいものと予想されてきたという。しかし今回の実験の結果、付着確率はわずか1~2%しかなく、表面張力はバルクの値よりも大きいことが明らかとなった。

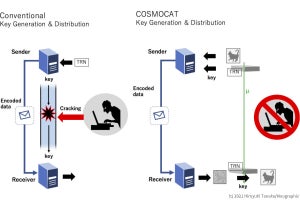

さらに、模擬宇宙ダストの形成は、原子や分子が最終的な生成物になることを想定している古典的な過程では説明できないことも判明。つまり、コア-マントル粒子は(1)超高過飽和から炭素粒子が核生成され、(2)その上で炭化チタンが不均質核生成を始め、(3)その粒子が数千個も融合成長して1つの粒子となるという、3段階のプロセスを経る非古典的な核生成で形成されることが解明された。なお、非古典的な核生成による物質形成は、近年、さまざまな分野において報告が相次いでいる新しい知見である。

-

コア-マントル粒子の生成過程の模式図。まず超高過飽和状態で多数の炭素粒子が核生成され、同粒子が成長する過程でTiCの不均質核生成が同時に起こる。粒子同士が融合することで、粒子サイズは大きくなるが、数は減っていく。そして分子が拡散することで、TiCのコアが形成される。ナノ粒子内では拡散が早くなるために、宇宙ダストの形成に要する典型的な時間(数年)で起こり得るという(出所:北大プレスリリースPDF)

研究チームは今回の成果について、宇宙ダストの特徴から生成環境を推定するための辞書に新たな一項目を加えるものだとした上で、宇宙ダストと関連する現象の見方に大きな影響を与えるものとしている。

また、核生成経路やナノ粒子の物理量に関する知識は、天文学だけでなくドライプロセスにおけるナノ粒子の生成に関する理解にも不可欠だとし、材料科学に関わる幅広い研究分野にも影響を与えるものだとする。加えて、原子や分子から物質を形成する「ボトムアップ材料合成」の設計が可能になることも期待されるとした。