大阪大学(阪大)、大阪公立大学、広島大学の3者は6月9日、カイラル三角格子反強磁性体「CsCuCl3」の飽和磁場を超える磁場範囲において、圧力下の磁気相図を作成することに成功したと発表した。

同成果は、阪大大学院 理学研究科の二本木克旭大学院生、同・木田孝則助教、仏・ネール研究所のジュリアン・ザッカロ博士、大阪公立大大学院 工学研究科の高阪勇輔助教、広島大大学院 先進理工系科学研究科の井上克也教授、東京大学 物性研究所の金道浩一教授、同・上床美也教授、阪大大学院 理学研究科の萩原政幸教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物性物理とその関連分野全般を扱う学術誌「Physical Review B」に掲載された。

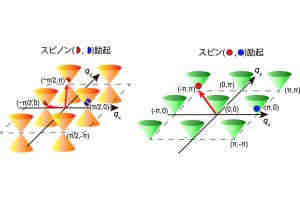

古くから議論されている統計物理学の基本的な課題として、電子スピンが、格子の幾何学的配置や相互作用の競合に起因するフラストレーションにさらされた際に、どのようなスピンの配置が安定に選ばれるのかという問題がある。具体的には、3個の電子を三角形に配置し、そのうちのいずれか2個のスピンを反平行に配置すると、残りの1個のスピンの向きを決めることができなくなるという内容だという。

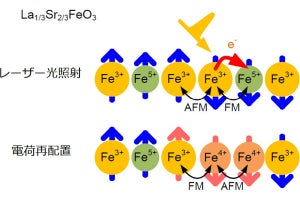

このような系に対しては、これまでスピンに共役な外場である磁場を作用させた研究が主流だったが、近年、圧力による格子の歪みによって磁性イオン間の交換相互作用の大きさを変化させることで、新奇な圧力誘起磁気相転移の発現が報告されるようになってきたという。

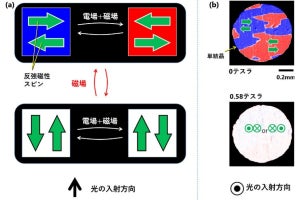

磁場と圧力を同時に作用させた複合極限環境下においては、各磁気相がどのような領域に現れるのかを示す磁場-圧力相図は磁性研究におけるまさに地図であり、この相図を実験的に決めることは重要な課題とされているが、磁場と圧力領域の拡大は、磁気測定の感度とトレードオフの関係にあるため、実際の研究の実現には大きなハードルがあったという。

そこで研究チームは今回、まず最大磁場55Tの磁場の発生が可能な強磁場発生装置に組み合わせることができる、最高圧力2GPaのニッケルクロムアルミ合金製高圧力セルを開発。その上で、磁気相転移に伴う磁化信号を観測するため、ラジオ波の技術を利用した磁化測定技術LC法を用いることで、セシウム・銅・塩素から成るカイラル三角格子反強磁性体のCsCuCl3を調べることにしたという。