名古屋市立大学(名市大)と北海道大学(北大)は5月13日、体内でアレルギーに関わる物質として知られ、脳においては覚醒や認知機能に重要なヒスタミンの脳内量を増やす薬によって脳活動が調節される仕組みを明らかにしたと発表した。

同成果は、名市大大学院 医学研究科 脳神経科学研究所 認知機能病態学寄附講座の平野匡佑大学院生(北大大学院 薬学研究院 薬理学研究室)、同・森下良一寄附講座助教、北大大学院 薬学研究院 薬理学研究室の南雅文教授、市大大学院 医学研究科 脳神経科学研究所 認知機能病態学寄附講座の野村洋寄附講座教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

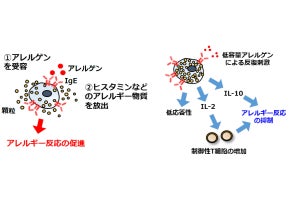

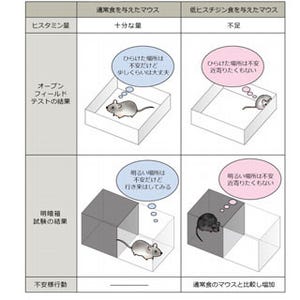

ヒスタミンは生体内物質の1つで、血液中に多量に分泌されるとアレルギー症状を引き起こすことが知られているが、脳内にも存在しており、神経細胞が情報をやり取りするために使用され、覚醒状態の維持や、認知機能に関わると考えられている。たとえばヒスタミンの働きを抑える抗ヒスタミン薬はアレルギーの治療に用いられるが、脳内に移行すると眠気を引き起こしたり、記憶成績を低下させたりすることも知られている。

その反対に、研究チームはこれまでの研究から、脳内のヒスタミンを薬を用いて増加させると、忘れてしまった記憶を思い出せるようになることを報告しており、こうした薬がアルツハイマー病などの認知機能障害の治療薬になり得る可能性を指摘してきたが、実際に脳の活動をどのように調節するのかは良く分かっていなかったという。

そこで研究チームは今回、カルシウムイメージング法を用いて、マウスの物体を認識して記憶する際に働く脳領域の1つである「嗅周皮質」に含まれる数十個の神経細胞の活動を同時かつリアルタイムの観察、ならびに脳内のヒスタミン量を増やす薬物「ヒスタミンH3受容体拮抗薬ピトリサント」の投与による神経活動の変化を解析することにしたという。