同骨格の合成における最大のポイントは、3つのフェニル基を持つ窒素原子に対し、4つ目のフェニル基をどのように結合させるかという点にあり、一般的な手法によりこれを実現することは困難であることが考えられたことから、今回の研究では、ラジカルカップリング法を応用し、トリフェニルアミン誘導体から調製したラジカルカチオン1を、フェニルラジカル2と反応させるという戦略を採用。その結果、0.1%という低い収率ではあるが、目的の化学変換を行うことに成功したとする。

このようなラジカルカップリングでは、高反応性のラジカル同士で結合を形成させるため、ほかの方法では実現できない結合形成をも可能にするメリットがある一方、反応性が高過ぎるがゆえに選択性の制御が難しく、さまざまな副反応が起こり得るというデメリットも抱えているという。

こうしたことから今回の研究では、ラジカルカチオン1の炭素上で結合が形成されてしまう副反応を可能な限り抑制することを目的に、立体障害をもたらす保護基を導入する工夫が施された。最終的には、合成原料となる既知のトリフェニルアミン誘導体に対し、保護基の導入、ラジカルカップリング、保護基の除去を経るという合計5段階の化学変換を行うことで、テトラフェニルアンモニウムへと導いたという。

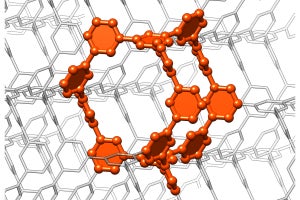

そうして実際に完成したテトラフェニルアンモニウムに対するさまざまな分析を実施。例えばX線結晶構造解析からは、同イオンに含まれる窒素原子とフェニル基炭素の結合距離が1.529Åであることが判明した。この結合距離は、ほかの元素(ホウ素、炭素、アルミニウム、ケイ素、リン)を含むテトラフェニル型構造のものよりも短いことから、テトラフェニルアンモニウムの窒素原子は、ほかの元素の場合より空間的に混み合った環境下にあるといえると研究チームでは説明する。

また、この立体的な混み合いは、同骨格の構築を困難にする一因であると考えられるとしているほか、今回の研究成果により、テトラフェニルアンモニウムは強酸性や強塩基性条件にも耐え得る高い安定性を有することも示されたという。

なお、研究チームでは今後、同イオンやその誘導体の大量合成が実現されれば、化学的安定性の高い有機陽イオンとして、さまざまな研究分野における応用が期待されるとしているほか、今回の研究で用いられたラジカルカップリング戦略は今後、これまで作ることができなかったほかの類縁アンモニウムの合成にも応用できる可能性があるともしている。