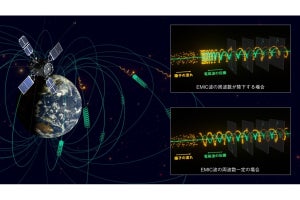

金沢大学、名古屋大学(名大)、国立極地研究所(極地研)、電気通信大学(電通大)の4者は5月11日、オーロラ現象の地上観測から、地球近傍の宇宙空間で電子が磁力線に沿って、らせん運動することによって生じる自然電磁波である「コーラス電磁波」の発生域における周波数特性を明らかにしたと発表した。

同成果は、金沢大 理工研究域 電子情報通信学系の尾﨑光紀准教授、同・八木谷聡教授、同・今村幸祐准教授、金沢大 学術メディア創成センターの笠原禎也教授、名大 宇宙地球環境研究所の塩川和夫教授、同・三好由純教授、同・大山伸一郎講師、極地研 先端研究推進系の田中良昌特任准教授、同・共同研究推進系の小川泰信教授、同・先端研究推進系の片岡龍峰准教授、同・門倉昭教授、電通大大学院 情報理工学研究科の細川敬祐教授、京都大学 生存圏研究所の海老原祐輔准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国地球物理学連合が刊行する地球科学とその関連分野を扱う学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

オーロラの基となる電子は、地球の磁場によって防がれるため、通常は大気中に降下することができないため、大気圏内に飛び込めるのは両極上空となり、オーロラも両極上空でしか見ることができないという特徴がある。そのためオーロラを調べることは、オーロラの基となる電子がどのような物理過程を経て大気圏内へ降下してきたかを知る重要な手がかりとなるとされている。

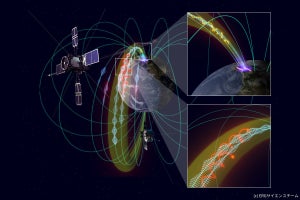

オーロラというと一般的にはカーテン状のゆらゆらとある程度の時間輝き続けるものというイメージが強いが、それ以外のタイプもあり、アラスカでは数百ミリ秒しか発光しない雲状の「フラッシュオーロラ」が観測されている。これは、宇宙のコーラス電磁波によって電子が瞬時的に揺さぶられて発生していることまでは分かっているが、コーラス電磁波は、発生域から離れて伝搬するため、発生域でどのような周波数分布を有するのかはよくわかっていなかったという。