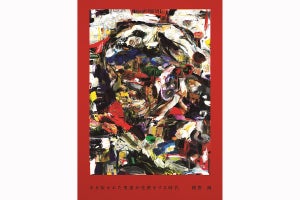

日本の映画界、ドラマ界の先頭を走る役者・綾野剛による、月刊誌『+act.(プラスアクト)』での隔月連載『牙を抜かれた男達が化粧をする時代』が、連載終了の区切りとともに書籍化された。表紙は気鋭の現代アーティスト・画家である佐野凜由輔氏が担い、この本のために描き下ろした綾野剛の肖像ZOOM「GO AYANO face」が本書を彩る。

今では写真の評価も得ている綾野。そのときの心象を投影した写真に言葉を添える連載がスタートのは2009年で、映画『クローズZERO II』の公開が2009年、テレビドラマ『Mother』(日本テレビ系)の放送が2010年、連続テレビ小説『カーネーション』が2012年だったことを考えると、いかに本連載が役者・綾野剛の歩みとともにあったのかが分かる。

前半に連載時の写真と言葉を収め、後半には現在の綾野が当時の己と向き合うことで新たに生まれた「証言(解読)」を収録したユニークな作品となった。本書で心象風景をむき出しにした綾野に話を聞くと、「残酷な作業でした」と苦笑いするとともに、こうして振り返るにつけ、自分は「役者だった」「よく踏ん張ってた」「諦めなかった」と自らをねぎらいたくなったと胸のうちを明かした。

■まだ何者でもなかった12年前の自分自身と対峙すること

残酷な作業でした。当然、羞恥心もあります。僕はどこまでも役者です。なので本を出すこと自体がおこがましいとも思いましたが、これまでの時間、携わってきてくれた方々への恩返しと敬意を込めて、どういう風に世に出すべきか、懸命に考えていきました。

正直、12年前の僕からしたら余計なお世話なんですよね。今の僕が今の感情で過去を語るのは。そのときの役や作品、スタッフやキャストの方々などを介して自分という人間が出来上がっていっているので、今の自分が言えることは、実は何一つない。ですから「証言」という名の解読をしています。

基本的にはすべての文章が客観的です。最近のものまですべて。主観は当時の写真に写されているからです。客観的に解説することで、読んでくださる方々へ寄り添いの思いもあります。当時の僕の文章を大切にしてくれている人もいるかもしれないので、それを今の自分の言葉で壊したくない。だから、断定はせずに客観的に解説しています。

■己をむき出しにした本から伝わるのは、どこまでも優しい視線

どんな立場にいようとも、人は他人を攻撃できる立場にあります。だからこそ、他者に寄り添ったり、優しくしたりすることは必然だと感じます。とはいえ、そうした必然から、人間は外れる瞬間もあります。完璧ではありません。皆、何かしら抱えて生きています。

作品がどう呼吸するかを考えたとき、自分自身が生きてきた積立のなかで、他者を想う必要がある。常に願う状態を持っておかないと、決して実行できない。誰かを生きられない。

■言葉は人を単純に傷つける

言葉というのは、基本暴力だと思っています。人を単純に傷つける。だからこそ大切に扱わないといけない。作品をやっているときのセリフも同じで、どれだけ僕たちがそのセリフに感銘を受けても、捉え方によっては傷つく人もいます。それでも放たなきゃいけない言葉というのは、必ず出てくる。ただそのことを一度でも考えたのかが大事。

極端なことを言うなら、しゃべらなくて作品が成立するならそれが一番魅力的だとさえ思います。言葉では到達できないものを、僕は出逢っていますし、みなさんもたくさん出逢っているはずです。それが一番伝わる。ただ、僕は最低限言葉を扱う職業を生業にしています。そこに矛盾もあることが、人が生きる上での大切なファクターなのだとも思います。まずは意識をすること。言葉には爆弾が潜んでいると。

■連載を終えて、自分は「どうあっても役者でした」

ここには、何者かが紡いできた言葉が並んでいます。過去の自分の言葉を眺めていると、“どうあっても役者”でした。

役を通して生み出している言葉だし、役を支えてくれていた周囲の人たちの影響を受けての言葉です。だから、こうして振り返ってみると「役者だった」と。ちゃんと踏ん張っていたのだと、役者であり続けようとしていた姿勢を感じます。

-

綾野 剛『牙を抜かれた男達が化粧をする時代』(ワニブックス)

2021年8月30日発売 佐野凜由輔・作 ZOOM「GO AYANO face」アートピースページ収録

ハードカバー・愛蔵版/限定生産:3,300円・A5判・ハードカバー上製本・全372ページ

電子書籍版(佐野凜由輔・作のアートピースページ無し):2,600円・全296ページ

■綾野剛

1982年1月26日生まれ、岐阜県出身。2003年に『仮面ライダー555』で俳優デビュー。08年の映画『奈緒子』や、翌年の映画『クローズZERO II』などで徐々に注目を集め、10年のテレビドラマ『Mother』で高い評価を得る。12年には連続テレビ小説『カーネーション』にヒロインの恋の相手役で出演。一気に知名度をあげた。さまざまなジャンルや役柄で実力を発揮し、先頭を走り続ける役者として支持されている。主な出演作に、ドラマ『コウノドリ』シリーズ、『MIU404』、映画『そこのみにて光輝く』『新宿スワン』シリーズ、『日本で一番悪い奴ら』『ヤクザと家族 The Family』など。