インテルは9月17日に、インテル・テックトークと題した記者向け技術説明会を開催した。Tiger Lakeの技術的な進化をテーマにして語られていたが、すでにTiger Lakeを説明した記事は多くみられるので、今回は特に興味深かった2つのポイントに絞って紹介したい。

TickTockから「プロセスを見直してより良いトランジスタ」へ

以前のIntelはTick(プロセスルールの変更)とTock(設計を大きく変更して性能を向上)という二つの技術的ジャンプを交互に行う戦略を取っていたが、最近はプロセスの改良と設計の変更を同時に行う傾向がみられる。

たとえば第5世代のBroadwellから第6世代Sky Lake、第7世代Kaby Lake、第8世代Coffee Lake、第9世代Coffee Lake-Refresh、第10世代Comet Lakeとすべて14nmのプロセスルールで製造されているが、まったく同じ14nmプロセスというわけではなく、より高性能を発揮できるように14nm⇒14nm+⇒14nm++⇒14nm+++⇒14nm++++と変化させている。自社で半導体プロセスの開発を行い製造しているからこそできる手法だが、悪口っぽく言うと10nmプロセスの立ち上げがうまくいかなかったので14nmプロセスの延命を図っていたとも言えるだろう。

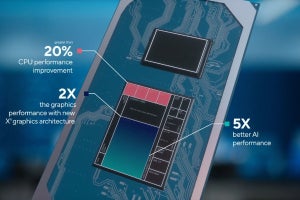

コンシューマー向けのプロセッサではひとつ前の世代のIce Lakeでも10nmプロセスを採用していたが。Tiger Lakeでは10nm SuperFinと言う新しいプロセスを取り入れている。

今回の説明では主に2つの改良が示されており、トランジスタ本体の部分では大電流駆動が必要な複数のFin FETでゲート間の間隔をやや広げた。これによってより大きな電流を駆動できるようになったという。ソースとドレインの所も抵抗値を下げ、さらに歪シリコンを入れる事で電子の移動度を上げている。ゲートプロセスも変更してスイッチ速度を上げた。要するにより速くパワフルなトランジスタを作ったというわけだ。

また、トランジスタ間や外部へ接続するメタルレイヤ、つまり配線にも手を入れトランジスタに近い部分のビア抵抗を30%低減しロスを減らしている。

なお、ゲート間を広げたということはトランジスタ全体のサイズが大きくなってしまうが、今回の10nm SuperFinの場合、配線層をゲートの上に置く事で配線分のスペースを減らしているという事なので、サイズのデメリットはないという。

-

10nmの改良プロセスは10nm SuperFinと命名された。トランジスタ部はゲートピッチを広げてより大きな電流が流れるようになったほか、歪シリコンで抵抗を下げ、ゲートプロセスを変えてチャネル移動を増している

このようなプロセスの変更とプロセッサアーキテクチャの変更により「同じ電圧ならより高いクロック」「同じクロックならより低い動作電圧」が実現した。定格クロック、ターボブースト時のマルチコアクロック、シングルコアクロックが引き上げられたということでも説明できる。

実際に、Ice Lakeでは最大3.9Ghzまでしか動作クロックを引き上げられなかったのに対し、Tiger Lakeでは最大4.8Ghzと大きく動作クロックが上がった事が示されている。

同じCPU搭載なのにメーカーのさじ加減で性能が大きく変化?

実は、今回のIce LakeからCPUのスペック表記に大きな変化が見られた。これが多くのユーザーにとっても、今後のパソコン選定の判断に影響を及ぼすものになる可能性がある。

-

ark.intel.comを見るとCPUのスペック一覧がわかる。こちらはIce Lake i7-1065G7

現在のCPUは可変クロックで、アイドル時は低い動作クロックで消費電力を落とし、フルパフォーマンスが必要な場合はターボクロックなどとして定格以上にクロックを上げる。ただしこれは「熱的」に余裕があるからオーバークロックできるのであって、常時高いクロックに上げ続ける事はできない。インテルのCPUでは、いわゆるIntel Turbo Boost Technologyと呼ばれるものだ。一方、定格時の動作クロックも規定されていた。

そして、そのCPUを採用してパソコンとしての製品を作るメーカーがシステムの熱設計を行う。システムの放熱性を上げることによって熱的な余裕が増せば、高クロックをより長く維持できるようになるのだ。このため、放熱性を上げつつ、動作パラメーターを変更するなどすれば「他社と同じモデルのCPUであっても、より速いパソコン」を作ることが可能になる。

従来(IvyBridge)からIntelではcTDP(Configue TDP)という名前で熱設計のスペックを公開しており、TDP15WのIce Lake-Uの場合は熱設計を12Wから25Wまで可変させることができる。つまり同じCPUでも、筺体やバッテリに応じて性能を変えることができる。

cTDPを積極的に活用している好例がVAIOの「VAIO TruePerformance」だろう。ただし、パフォーマンスが上がる代償として熱が発生する=消費電力が高く電池が持たないという事もあり、ユーザー設定でオフにできるようになっている。

Tiger Lakeのスペック一覧を見ると、従来まであったTDP/TDP Freq.の項目が消え、代わりにcTDPによると見られる「動作範囲 (W)」(英語版では「OPERATING RANGE (W)」)という表記になっていた。深読みすれば、パソコンメーカーはより柔軟に熱設計をしやすくなり、例えばパワフルモード、スタミナモードのようにシーン別設定が可能なBIOSを装備してくるようなメーカーが多く出てくるのではないか? と少々期待している。今回のTiger Lakeにおいては熱設計の幅にあたるcTDP-upとcTDP-downの差はかなり大きくなっており、メーカーの熱設計の工夫次第で、連続した高負荷環境での性能差がこれまでよりも大きくでそうだ。

-

表はark.intel.comから抜粋したもの。「Tiger Lakeの最上位SKUは3.00Ghz定格」と言うのはTDP28Wにブーストしての値だが、Ice LakeがTDP25Wにブーストしても1.50Ghzまでしか回らず、定格でも1.30Ghzと伸びしろが少ないのに対し、Tiger Lakeのi7はTDP12Wにダウンしても1.20Ghzで回り、28Wにすれば2倍以上のクロックになるというのは興味深い