インテルは12月11日、年末のタイミングにあわせ同社の最新動向を説明する記者会見を都内で開催した。鈴木国正 社長が「データセンタリック」をキーワードに成長を目指す姿勢を示すとともに、土岐英秋 技術本部長が「Xe」の最新の状況を解説した。Xeは同社が来年の製品化を目指し開発中の次世代GPUで、同社がGeForceやRadeonに対抗するディスクリートGPU市場に乗り出すのではと話題になっている。

成長戦略の中心に「データセントリック」を据えるインテル

今年のIntelが成長戦略の中心として挙げていたキーワードは「データセントリック」だった。2020年の戦略でも引き続きこの事業分野に注力するというのが、インテル日本法人の代表取締役社長、鈴木国正氏の説明だ。

その最大の理由は拡大し続ける市場機会。同社がリーチできると考えているいわゆるデータセントリック事業に属する市場機会は2,200億ドルといい、同社が伝統的に高いマーケットシェアを誇るPCセントリック(つまりIntel CoreなどのPC半導体)事業が680億ドルとするのに対し、そもそも大きい。さらに、ここで同社のシェアがまだ低いことが成長余地と捉えられている。5GやAIの普及という、主役が入れ替わる可能性のある変革期が到来していることも、良くも悪くもこの戦略を後押ししているだろう。

インテルはデータセンターやサーバー向けのXeonなどCPU製品を継続し、パートナーとの"共創"といった得意分野を強化していくが、「幅広い製品ポートフォリオ」をさらに強い武器にしようとしている。同社は目に見えてCPU以外の計算用半導体を強化しており、スカラーの「CPU」に加えて、ベクトルの「GPU」、空間(スぺ―シャル)の「FPGA」、行列(マトリクス)の「ASIC」として、エッジからクラウドまでカバーする半導体製品を揃え、それらを1つの統合された開発者フレームワークで扱える「oneAPI」を提供する。

同社執行役員常務で、技術本部長の土岐英秋氏は、半導体ポートフォリオとoneAPIについて、これにより「様々なアーキテクチャを組み合わせることで、新しいワークロードに対応している。逆に言えば、新しいワークロードでパフォーマンスを出すためには、様々なアーキテクチャを組み合わせないと無理ということだ」とし、それを提供できるのが同社の強みであると説明する。

なお鈴木社長は、「PCセントリック」はもちろん重要な市場であると念押しをしている。「2019年のPC市場は、日本はとてもよかった」と話す一方、「グローバルの認識としては、大きくは伸びないが、大きく縮むこともないというもの」とする。ただ、その「伸びない」という認識は、既存の事業をベースにPCセントリック市場の機会とシェアを見ているからだという論を唱える。例として挙げられたのはGPUとeスポーツだ。どうやら同社は、NVIDIAとAMDが主導権を握るGPU市場に切り込みたいと考えており、日本でようやく夜が明けかけているeスポーツ市場の成長性にも期待を寄せているようだ。

-

国内でもeスポーツの市場への期待は大きい。鈴木氏は今年、自信がかなり久しぶりに東京ゲームショウに参加したことに触れ、「以前の仕事(ソニー時代)ではゲーム業界にもどっぷりとはまっていた人間だが、久しぶりで驚いたのがPCゲームプレイヤーの多さ」。とは言え、日本のゲーム市場におけるPCの割合は諸外国に比べ著しく低く、成長のチャンスがあると話していた

次世代GPU「Xe」の今わかっていること

データセントリック戦略のなかでも、PCセントリックの新たな市場機会創出のなかでも、鍵の1つとなりそうなのが同社の次世代GPU「Xe」の存在だ。NVIDIAのGPUは、一般的なPCにおけるゲーム用途だけでなく、スパコンのアクセラレーション用途にも使われる。Xeはこれに対抗するようだ。

土岐氏によると、このXeアーキテクチャをベースとした次世代GPUでは、ウルトラモバイルPCやゲーミングPCといったコンシューマPCだけでなく、HPCやエクサスケールスパコンまで同じアーキテクチャでカバーするものになる。同社のGPUは、直近のIris GPUも含め基本的にはコンシューマPC向けのCPU統合型(インテグレーテッド)GPUとして展開されていた。

Xeは統合型GPUだけでなく、ディスクリートGPUのパッケージでも提供される。「統合型ではExecution Unitの数が限られ、性能が伸ばせないので、ディスクリート化する」(土岐氏)。より微細化された7nmプロセスを採用するほか、同社が「Foveros」と呼ぶ3Dスタックアップの新しいパッケージング技術も使う。エクサスケールで威力を発揮するのが、Xe間をつなぐ「Xeリンク」(CXL規格ベースの内部コネクト)で、特徴として複数のXeが持つメモリを1つの大きなメモリ空間としてハンドルできる柔軟な拡張性が、例えばAIで求められる巨大なモデル展開などで有効に働く。

Xeアーキテクチャをベースとし、7nmプロセス、Foveros、Xeリンクといった技術を盛り込む、開発コードネーム「Ponte Vecchio」と呼ばれるHPC/エクサスケール向けのディスクリートGPUが、2021年に登場予定だ。同年に米エネルギー省が導入予定のエクサスケールスパコン「Aurora」が、1ノードにつき、2基のXeon CPU(10nmのSapphirebRapids)、6基のXe GPU(Ponte Vecchio)、不揮発性のIntel Optaneメモリで構成される。

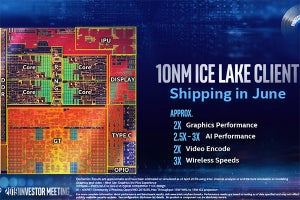

コンシューマPCで言えば同社は、現行「Ice Lake」(開発コードネーム、統合型GPUはIris)世代のIntel Coreの後継として、2020年の年央登場が見込まれる「Tiger Lake」(開発コードネーム)の統合型GPが、Irisに変わりXeになると予告している。スパコン向けディスクリートGPUはともかく、Xeを搭載したグラフィックスカードのようなものとなると、結局は未だに本気なのかどうかは見えないが、少なくとも、CPU統合型GPUも、追加するディスクリートのGPUも両方ともXeであれば、グラフィックス処理のドライバが1つで済むというメリットは生まれるようだ。

ただ来年の10nm世代であるTiger Lakeに、7nmのXeをはやくも統合するのか、半導体のサイズの制限でExecution Unitを増やせないという統合型GPUで、プロセスの微細化なしにこれまでと一線を画すような高性能を実現できるのかは未知数だ。