IDFで基調講演を行ったブライアン・クルザニッチCEO |

Intelは、米国サンフランシスコ市で、開発者向けのイベントIntel Developer Forum(IDF)を開催した。初日の基調講演は、同社CEOのブライアン・クルザニッチ氏が登場。4つの大きなテーマに沿って、Intelの目指す将来を語った。

クルザニッチ氏は、就任以来、IoT分野への注力を大きく打ち出している。モバイル向けプロセッサのプロジェクト中止や、FPGAデバイスメーカーのアルテラ買収、他社が設計した半導体デバイスの製造を請け負うファウンダリービジネスの開始など、Intelを大きく変えてきた。そんなクルザニッチ氏だが、今回の基調講演は、4つのテーマに沿って行われた。

|

|

基調講演は「Redefinng The Experience of Computing」「Building a world of visual Intelligence」「A Cloud designed for innovation」「Empowering the next generation of innovators」の4テーマに沿って行われた |

一体型MR(Merged Reailty)HMD「Alloy」を突如発表

最初のテーマは、「Redefinng The Experience of Computing」。まずは、Intelが開発中の「Merged Reailty」(MR)コンピューター「Project Alloy」を紹介した。

これは簡単にいうと「ゴーグル型PC」とでも言うべきもので、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)にSkylake搭載PCやバッテリなどを一体化した「頭に付けて使うPC」だ。Alloyの正面には、外界を撮影する2つの魚眼レンズとRealSenseカメラが装着されており、Alloyからの位置情報を取得する。

IntelがこれをMerged Realityと呼ぶのは、コンピュータ画像とカメラからの周囲画像を任意に「混ぜて」表示できるため。透明なバイザーにコンピュータ画像をオーバーレイする方式とは違い、現実世界の画像(Reality)をそのまま、あるいは加工するなどして表示できる点が特徴になる。

なお、HMDを使うコンピューティングには、コンピュータ画像のみを表示する「VR」(Vertual Reality:仮想現実)や、現実の画像内にコンピュータ画像を表示する「AR」(Augment Reality:拡張現実)といった分類はあったが、ここにきてさまざまな方式が登場したため、このMerged Realityのようにメーカーが独自の呼称を提示する例も出てきた。ただ、いまのところ広く認知された用語ではなく、強いて言えば、「VRとAR」の中間の方式ということになるだろう。

Intelは、このAlloyの最終リファレンス設計を2017年の下半期までにはデバイスメーカーに提供する予定で、早ければ、2017年の末ごろには、MRデバイスが登場する予定だという。基本的にはIntelがAlloyを製造して売るのではなく、実際の機器製造は各デバイスメーカーが行う。この点では、PCと同じで、AlloyはこれまでのPCからすれば、「新しい形のPC」とも表現できる。

2017年にはメインストリームPCで「HoloLens」が動く

Alloyを紹介した後に登場したのが、Microsoftの執行副社長テリー・マイヤーソン氏。マイクロソフトのHoloLensと、そこで動作しているHolographicプラットフォームを紹介し、HolographicをメインストリームクラスのPCでも実行可能にするため、必要スペックを定義していることを発表した。

それによれば、2016年12月にRelease 1のスペックを発表するという。Alloyの最終仕様は、これを満たすものになり、Windows 10 Holograpicが利用可能になる予定だ。

|

|

2016年12月にはメインストリームクラスのWindows 10搭載PCとHMDの組合せでWindows Holographicが実行可能となるスペックを発表する。また、Intelは、この仕様に合わせてAlloyの最終仕様を確定し、2017年後半にパートナー各社にリファレンス設定を提供する予定。はやければ2017年の末にはAlloy準拠の製品が登場予定だという |

なお、マイクロソフトがメインストリームPCの例として提示したPCは、"Skull Canyon"の開発コード名で呼ばれる小型モデル。グラフィックスにeDRAM搭載のIris Pro Graphics 580を統合したSkylake世代CPU「Intel Core i7-6770HQ」を採用する。そのため、HMD自体のスペックは不明だが、現行のSkylake PCで、Windows holographicは実行可能と思われる。

KabyLakeはもうすぐ登場?

続いて基調講演では、3DやVRコンテンツの作成には、高性能なPCが必要だとして、"KabyLake"の開発コード名で知られる第7世代Coreプロセッサについての紹介を行った。具体的なスペックやアーキテクチャなどは明かされなかったものの、"KabyLake"では、4Kビデオのエンコード、デコードなどに高い性能を発揮できるという。

デモとしては、CoreMクラスのプロセッサによる4K映画の再生や、GoProカメラで撮影した4K動画のフォーマット変換(デーコードしたのちエンコード)などが動作しているところを見せられただけにともなった。

ただ、デモに使われたマシンには、メーカーロゴがついている製品であり、Intelのプロトタイプというわけではない。おそらく、すでに各メーカーでは製造が開始されており、あとはIntelの正式発表を待っている段階と考えられる。クルザニッチ氏は"KabyLake"搭載製品は2016年秋に登場と予告しており、2016年9月にドイツで開催するIFAにて、それらの製品が披露される可能性が高い。

ロボットなどでも「RealSense」の活用へ

次のテーマは、Building a world of visual Intelligence。IntelのRealSenseテクノロジーの話だった。RealSenseは、PC内蔵の距離測定が可能なカメラモジュールとして知られている。Windows 10のWindows Helloで顔認識が可能なカメラだ。Intelは、当初、PC組み込みのモジュールとして普及を推進してきたが、IoTへの注力に合わせ、RealSenseカメラが利用可能なIoTキットなどを提供している。

クルザニッチ氏が発表したのは、Euclid(ユークリッド)と呼ばれる視覚モジュール。これは、RealSenseカメラとAtomプロセッサを組みあわせた、チョコレートバーのようなちいさなモジュールだが、ディープラーニングを利用した物体認識ソフトウェアが組み込まれており、テーブルやイス、人間といった実世界の物体を認識することができる。

Euclidは、PCやロボットの制御を行うプロセッサボードと接続でき、実世界のオブジェクトを調べる「ロボットの目」として動作できる。Intelは、Euclid Dev Kitとして提供を行う予定だ。

もう1つの発表は、小型化されたPC内蔵用RealSense Camera400シリーズだ。これまでのF200やR200は、PC内蔵のカメラモジュールとしては大きく、また厚みがかなりあることから、日本などで販売されている軽量のノートPCの液晶部に内蔵するのが難しかった。400シリーズはこの点で改良されていた。クルザニッチ氏も、厚みが減ったことを強調しており、今後は、軽量ノートなどにも内蔵しやすくなるのではないかと思われる。

BMWと共同で自動運転車へ取り組む

Intelは、以前より自動車市場への展開を計画しており、さまざまな施策を行ってきたが、ここにきて自動運転車の機運が高まってきたことから、2016年7月1日にこの分野での提携を行った。それに対応して、基調講演には、BMWのエルマー・フリッケンシュタイン(自動運転担当上級副社長)氏が、自動運転車で登場、BMWの自動運転への取り組みを説明した。

BMWでは、自動運転を5段階(非自動運転を入れて6段階)に分類しているという。現在の目標は、LEVEL3で高速道路でハンドルから手を離して運転できる自動車を開発中で、Intelとの共同開発で次のLEVEL4を目指すという。

Curieでもディープラーニング

3つめのテーマであるA Cloud designed for innovationは、IoTを含んだクラウドシステムの話で、GEのCurrentプロジェクトを紹介した。基調講演には、GE社会長のジェフ・イメルト氏。Currentでは、たとえば、街路灯に車や人の動きを調べる機能を付け、こうした情報をクラウドにあつめて、町全体を最適化する「スマートシティ」に取り組んでいる。

|

|

スマートシティ構築を目指すGEのCurrentでは、たとえば街路灯にカメラを付け、車や人を認識、その動きを収集して市内の状態を把握する。認識データを送信することで、ビデオ画像を送ることに比べると大幅にデータ量や通信量を減らすことかできる |

しかし、ここでは、Intelの新規製品などの発表はなかった。GEのCurrentのような取り組みでは、大量のデータが発生するが、こうした場合にシステムの端末の部分でインテリジェントな処理をすることで、大量のデータを動かすことを避けることができる。

例えば、街路の状態を単に画像として送って、クラウド側で処理しようとすると、大量のビデオ画像を転送しなければならないが、カメラ側に人や車の動きを認識させれば、視野内での人や車の動きだけを報告すればよい。

こうした仕組みを作るには、端末側に「知性」が必要で、それは、たとえば、ディープラーニングを応用した機器などで実現できるとした。そのためにIntelは、IoTプロセッサであるCurieでディープラーニング技術を利用しやすくしたKnowldge Builderツールキットを提供しているという。

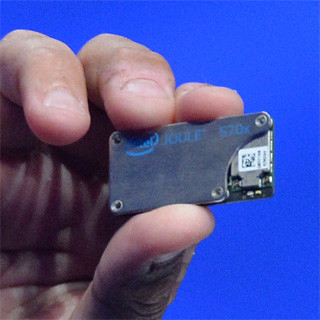

Atom搭載の開発ボード「Joule」を発表

最後のテーマであるEmpowering the next generation of innovatorsは、Makerなど「次世代の開発者」に向けた取り組みを紹介。Intelは、IoT関連の製品としてEdison(エジソン)やGalileo(ガリレオ)といった小型の開発ボードを販売しており、これらは、企業内の開発だけでなく、アマチュアのハード開発者などに対してもプロモーションが行われている。

昨今では個人のハードウェア開発者が起業するケースもあるほか、クラウドファンディングにより、スタートアップ企業でも資金調達がしやすくなり、小規模のハードウェアベンチャーが次々に登場している。

こうした分野に向けてIntelが新たに投入するのが「Joule」(ジュール)だ。従来のIoTモジュールはプロセッサの性能が抑えられているものが多いが、JouleではプロセッサにAtomを搭載する。もちろん、Intel HD Graphicsを搭載したSoCであり、低価格タブレットPC程度のスペックを持つ。

またIEEE 802.11ac対応の無線LANとBluetoothを搭載し、USB 3.0にも対応する。ほかのIntel製開発ボード同様に専用のLinuxが用意され、RealSenseの利用も可能だ。このほか、MicrosoftやUbuntuのロボット用ソフトウェアにも対応する予定だ。すでにロボットやヘルメットディスプレイなどの製品に組み込まれた実績もあるという。

VR/ARの市場はまだこれから「新しいPCの形」は受け入れられるか

「Alloy」で、PCの新しい形を提案したことは、大きな意味があるが、実際に市場に受け入れられるかどうかは、まだわからない。Intelとしては、コンスーマー向けだけではなく、産業向けなども含めてさまざまな可能性を探っている状態だ。

Microsoftの取り組みにより「Holographic」を軸とした市場が立ち上がる可能性があり、ここに向けて、各社からいろいろなデバイスが投入されるだろう。その中で「Alloy」はPCとHMDを合わせた「一体型」という位置付けになる。ケーブルレスで動作可能とあれば利便性は高まるが、必ずしも利用中にすべての人が歩き回っているわけではないし、中にはイスに座ってという用途もあるだろう。

また、OculusやViveをはじめとして、すでに多くのVRデバイスが登場している。Windows Holographicが唯一のVRシステムというわけでもない。HolographicとAlloyに対して、市場がどう判断するのかというのはまだまだ未知数だ。

いまのところAlloyは、無色のPCに近い、このため、コスト優先や性能優先といった何かに特化した製品にはなっていない。PCという観点から見ると、ゴーグル型のディスプレイを使い、立体視が可能という点、頭や立っている位置を認識して動きに追従するといった点は新たなフォームファクタといえる。

自分の周囲360度に画面を表示させることも可能で、振り向けば違うウィンドウが見えるといったこれまでのPCの延長にある使い方から、仮想現実の中を動く、仮想的なオブジェクトを操作するといった使い方まで、さまざまな応用が考えられる。ただし、こうしたPCを利用する自身の姿をすぐに想像できるかといえば、現状はそうでないと思われる。

このため、VR/ARを絶賛する人もいれば、一歩引いた人、否定的な人までさまざまだ。もちろん、実際に誰でもが使えるようになれば、考えの変わる人もいるだろうが、いまのところ、多くの人にとって「ゴーグル型PC」は、評価のしにくいものといえる。ここを同変えていけるか、IntelやMicrosoftなどの取り組み次第というところだろう。