さて、これまでを示した図1の構図に新たに追加されたのが、「Built on ARM Cortex Technology(図2)」である。位置付けとしてはLead Licenseよりもさらに上位の位置付けであるが、基本はProcessor Licenseの一部である。このCortex Technology Licenseであるが、すでにCortex-Aのパートナーには2016年2月に伝えられていたとの事。対象となるのはLead Licenseを所有するようなパートナーのみである。

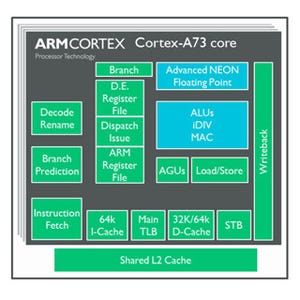

このライセンスを取得すると何が出来るか、というと既存のCortex-Aコアに手を入れる事が可能になる。一例として挙げられたのが、Instruction Windowのサイズである。Out-of-Orderで処理を行うプロセッサでは、In-Fligh状態で複数の命令が保持される(これを保持するのがInstruction Windowである)が、何命令をIn-Flightにするかはプロセッサごとに決まっており、これを変更する事は従来のライセンスでは許されなかった。ところがTechnology Licenseの下では、これを目的に応じて変更する事が可能になる。例えばサーバ向けによりIn-Flight命令数を増やせばIPCの改善に繋がるが、エリアサイズと消費電力は増える方向に働くし、逆にモバイル向けに命令数を減らせばエリアサイズや消費電力は減るがIPCも落ちる方向に働く。デフォルトとしては「どんな用途にも向く」といったバランスを取った値が設定されているわけだが、顧客の中には特定の用途向けのコアを作りたく、そのためにはもうちょっと「攻めた」構成にしたい、というニーズもあるわけで、こうしたニーズに応えたものとなる。

もちろん、何でもかんでも可能、という訳では無い。例えばCortex-A9コアに40bitのアドレス拡張機能を追加するとか、Cortex-A72コアを4命令/cycleのOut-of-Order発行ができる様にするとかという無茶は不可能だそうで、このあたりは当然ARMと話合いをしながら、ARMが許す範囲での変更が可能ということだそうだ。

この変更を施したコアは、クライアント独自のブランディングで売り出す事が出来る(Cortexの名前を使う必要はない)とするが、ただ前述の様に何でもかんでも出来る訳ではなく、既存のArchitecture Licenseを置き換えるものではない。そのため、より攻めた構成が必要であればArchitecture Licenseの元で独自にアーキテクチャをインプリメントすることになる。このため引き続きArchitecture Licenseはそのまま提供されてゆく予定で、実際にこのライセンスを取得するクライアントは、Leadパートナーのごく一部になるだろうと考えているとの事であった。