LabNotebook

今回はMCUの動作時の信号の様子を簡単に見てみる程度の話であったので、データや設定の保存・解析といったニーズはないが、ある程度複雑なシステム開発、あるいは動作検証の現場では、結果をデータの形で取得したい、パラメータを保存しておいてすぐに呼び出せるようにしたいといったニーズは当然存在する。こうしたニーズに向けて、波形やデータ、設定をそれぞれ保存したり、あるいはそれを呼び出したりという機能は一般的に存在するし、これはWaveSurfer 3000シリーズでも例外ではないのだが(図33)、WaveSurfer 3000ではここからもう一段踏み込んだ、LabNotebookという機能が用意されている。

LabNotebookは一口で言えば「波形・設定・画面をまとめて保存、復帰させられる」もので、これにより測定状況をぱっとまとめて保存したり、あとからそれを再現することが容易である。特徴的なのは、普通の保存は、例えば波形なら波形「のみ」を保存するのであって、それがどんなチャネルでどういう条件で取得されたものかは無視されるのだが、LabNotebookはそうした条件などを全部保存しているので、本当に保存した瞬間の状態に戻すことができる。

これは、ある現象を捉えて、それをあとから解析するといったケースには非常に便利である。また、保存するときにも「あ、波形の保存を忘れた」とか「このデータの設定がわからない」なんてことが起き難くなるのは有用である。

このLabNotebook、Fileメニューから"Create Notebook Entry"を選ぶと生成できる(図34)。デフォルトだとタイトルはEntryを生成した日時であるが、これは変更可能(図35)。またその下に説明(Description)を入力もできる(図36)。あとは左下のCreateアイコンをクリックすれば保存ができるようになる(図37)。

さて、この保存したLabNotebookだが、これは保存先(MicroSDなりUSBメモリなり)に自動的にディレクトリが作成され、その中に保存される。

今回の場合だと波形データが2chで、特にZoomなどの設定もしていないので、

- C1.trc(Channel 1の波形データ)

- C2.trc(Channel 2の波形データ)

- ScreenDump.png(文字通り画面イメージ)

- Setup.lss(測定の設定情報。中身はテキストファイル)

- XPortRecord.xml(LabNotebookのEntryそのものの設定情報。XMLファイル)

の5つが自動的に保存される。これを参照すれば、あとで測定結果を元にレポートなどを書く場合に便利である。ちなみに.trcファイルそのものはBinary Imageなので直接参照はできないが、テレダイン・レクロイのサンプルプログラムとして「バイナリ波形一括変換サンプル」が用意されており、これを使うと波形データをCSVファイルに変換できる(図38)。

もっとも普通は同社が無償提供しているWaveStudioを使って、ソフトウェアの中から直接WaveSurfer 3000シリーズをコントロールする方が普通かもしれない。

図38:サンプルソースと実行ファイルの両方が用意されている |

Logic Analyzer

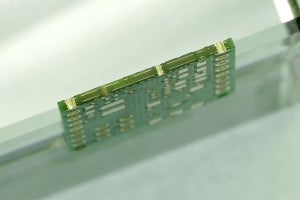

今回はオプションが入っていなかったので試すことはできなかったが、WS3K-MSOというMixed Signal Probeを利用することでロジックアナライザとして利用することも可能となっている(図39)。開発の初期段階では当然オシロスコープが活躍してくるが、ある程度開発が進んでくると今度はロジックアナライザが必要になってくるのは当然のことであり、これを1台の測定器で兼ねられるのは設置場所という観点でも非常に有益と思える。

最後に

今回は動作周波数が16MHzというマイコン(Arduino)や、100KHzの信号(I2C)という、WaveSurfer 3034の性能が過剰と思えるほど低い周波数での測定であったので、その性能を示すという感じのレビューではないが、WaveSurfer 3000シリーズの使いやすさはお伝えできたのではないかと思う。

特にキーボードとマウスが接続でき、更に画面出力がVGA出力できるとなると、極端な話、本体そのものは奥に仕舞っておき、プローブだけ引っ張り出して測定するといった設置も可能であり、そういった使い方(つまりフロントパネルにすぐに触れない場所に置いておく)でも使い勝手に特に問題がないというか、画面操作だけで十分オペレーションできるというMAUIは非常に便利であった。これなら普段あまり測定器に触らないエンジニアでも、画面を見ながら必要な測定を行うことに支障は少ないだろう。普段、測定器のインターフェースに感銘を受けることはあまりないのだが、本器ではインターフェースそのものに感銘を受けるという、中々得がたい体験をすることができた。