Windows OSのエクスプローラーやOS XのFinder(ファインダ)など、コンピューター上でファイルやフォルダーを扱う際に欠かせないのが、ファイラー=ファイルマネージャーの存在。今後、コンピューターの使用スタイルが多様化することで、ファイルやフォルダーを意識する必要がなくなる可能性はありますが、温故知新の意味を込めて、古今東西の古いファイラーや最新OSのファイラーまで広く紹介します。今回は「DOS Shell」を取り上げましょう。

世界のファイラーから

世界のファイラーから - 日本のDOS環境を変えたファイラー「FD」

世界のファイラーから - 海外のDOS時代を支えたファイラー「Norton Commander」

世界のファイラーから - 2013年現在も開発が続けられている「Midnight Commander」

IBMが開発した「DOS Shell」

CUI(キャラクターユーザーインターフェース)を主としたPC/MS-DOS(以下、MS-DOS)環境において、ファイラーは欠かせない存在でした。第一回でも述べたように、MS-DOS 3.0がリリースされた1984年には、Albert Nurick(アルバート・ ニューリック)氏とBrittain Fraley(ブリテン・フレイリー)氏が開発した「PathMinder(パスマインダー)」がリリースされています。

第一回で取り上げた「Norton Commander(ノートンコマンダー)」は、MS-DOS 4.0がリリースされた年よりも2年早い1986年にリリースされています。コマンドライン上で作業するのは既に現実的ではなく、その後のGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の普及に拍車がかかったのは、誰しもが望む流れでした。かく言うMS-DOS 4.0はMicrosoftではなくIBMが主導で開発を行ったバージョンですが、このMS-DOS 4.0に搭載された最初の純正ファイラーが「DOS Shell(シェル)」です。

しかし我々日本人にとって、MS-DOS 4.0というバージョンはなじみがない方が多いのではないでしょうか。当時の国内の主流コンピューターだったPC-9801シリーズに同バージョンはリリースされていません。同シリーズ向けにリリースされたMS-DOSは、1.25/2.0/3.1/3.3/5.0/6.2の6種類(3.3Aなどのマイナーアップデート版は除く)。

EPSONが当時発売していたPC-9801互換機用として、バージョン4.0をリリースしたのが数少ない例ですが、そもそもMS-DOS 4.0は安定性に欠けていたため、国内ではバージョン3.3が長く使われていました。そのため我々が最初にDOS Shellを目にしたのはバージョン5.0からなのです。

まずはMS-DOS 4.0に搭載されたDOS Shellから話を始めましょう。前述のとおり同OSはIBMが主導で開発を行っており、IBM-DOS 4.0は同社から、MS-DOS 4.0はMicrosoft経由でOEM提供が行われました。そのため、DOS Shellの基礎部分はIBMが開発したと述べても過言ではないでしょう。そのためウィンドウデザインもIBMが1987年に提唱したソフトウェア標準化のガイドライン「SAA(Systems Application Architecture)」に即しており、SAAの一つ「CUA(Common User Access)」を採用しています(図01)。

市場的には数多くのファイラーがリリースされていましたが、OSが標準ファイラーを搭載した最大の理由は、当時の互換OSだったDR-DOS上で動作する「GEM(ジェム)」の存在が大きかったと言えます。GEMは完全なGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)で人気を博し、PC/MS-DOSのシェア(市場占有率)を侵食していました。

そもそもIBMは当初DR-DOSに目を付けていましたが、紆余曲折(うよきょくせつ)の上、Seattle Computer Productsの86DOS(QDOS)を買収して自社ブランド化したMS-DOSを採用。一方のDigital Research(デジタルリサーチ)は一世風靡(ふうび)したCP/Mを16ビットプロセッサに対応させたCP/M-86を開発し、DR-DOSに発展させました。その後もMicrosoftとDigital Researchの間では数々の争いが繰り広げられます。本稿の趣旨と異なりますので割愛しますが、このような背景がありました。だからこそ、DOS Shellの搭載に踏み切ったのでしょう(図02)。

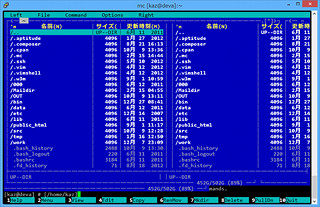

DOS Shellはキャラクターベースで構成されていたため、TUI(テキストユーザーインターフェース)もしくはCOW(キャラクターオリエンテッドウィンドウ)という表記が正しいようですが、マウスに対応するなど機能面は考慮されていました。またMS-DOSはシングルタスクOSですが、複数のアプリケーションを起動し、必要に応じて切り替える疑似マルチタスク(タスク切り替え)機能を備えています。依然としてDOSアプリケーションが主流だった当時としては有用な機能になるはずでした(図03~05)。

しかし、MS-DOS 4.0は機能拡張に伴う多くのバグが潜んでおり、消費メモリも増加。同バージョンからXMS(eXtended Memory Specification) )を利用するHimem.sysや、EMS(Expanded Memory Specification)を利用するEmm386.exeが同こんされるようになりましたが、有効活用されたとは言いがたく普及しませんでした。なお、DOS Shellにはグラフィカルモードが備わっているという文献を目にしましたが、残念ながら仮想マシン上で実行したMS-DOS 4.01でグラフィックモードを指定する「dosshell /g:h」を実行しても、変化を確認できませんでした(図06~07)。