継続して進められるオプション機器のミッション

後期運用では、3つのオプション機器の継続運用が決定している。GAPはこれまでに14個のガンマ線バーストの検出に成功している。ガンマ線バーストは突然発生する短時間の現象のため、あらかじめどこで起きるという予測の元に測定を行うことができない。一般的にはガンマ線バーストの検出器を搭載した地球近くの複数の観測衛星を用いて、それぞれの位置情報からどこから来たのかを特定するが、IKAROSの場合、他の観測衛星とは違い、地球から離れた場所に位置するため、地球周辺の観測衛星と組み合わせることで、より高い精度で位置の特定が可能となる。

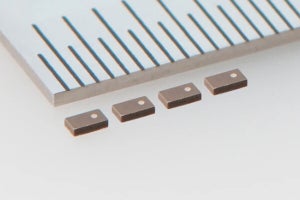

ALDN(アラジン)は、ソーラーセイルを魔法の絨毯に見立てて付けられた名称。宇宙を漂う塵は太陽系の中で最も小さなものに位置付けられ、「太陽系の成り立ちなどを考えると、その始まりと終わりに塵が出てくる。そうした塵がどこからどこへ行くのかを知ることを目的としている」(JAXA 月・惑星探査プログラムグループ IKAROSデモンストレーションチーム オプション機器アラジン担当の矢野創氏)とする。また、ALDNは日本で設計から開発、製造まで始めて行ったダスト計測器であり、「かつて、"ひてん"や"のぞみ"でも同様の計測器を搭載していたが、あれはドイツ製であり、そうした意味で今回、この分野でようやく日本は1人立ちできた」(同)とするほか、「IKAROSはクルージング期間が長く、動いているため、太陽との位置の違いで塵の分布がどう変化していくのかを、しかも過去の検出器に比べて2桁大きい0.54m2で観測することが可能。これで統計的に意味のある数値を得て、太陽系の塵に関するスタンダードとなる数値を一気に取ってしまうことが狙い」(同)と意欲を見せる。

そしてVLBIは、数十億光年の彼方にある電波星から放射される電波を、複数のアンテナで同時に受信し、それぞれの到着時間の遅れを観測することで、位置情報などの精度を向上させようというもの。探査機の軌道を測定するための技術の一種としても用いられており、従来JAXAがメインとして用いてきたドップラー効果の距離変化率による奥行き重視の手法に置き換わるもの。

"あかつき"や"はやぶさ"でもVLBIは用いられてきたが、それぞれの探査機が搭載しているトランスポンダが有している電波形式がVBLIを前提に決定されているわけではないため、そうしたDDOR(Delta Differential one-way range)技術で重要なマルチトーン送信機能を持たないため、精度の悪いものとなっていた。今後、VLBIでの精度を向上させることを目的として、IKAROSに専用の送信機を搭載し、より精密な軌道決定ができるかどうかの実験が行われてきた。

「なるべく遠く離れたアンテナの方が精度が向上するので、世界規模でこの実験には参加してもらった。VLBIを用いる上で重要なのは、探査機近くの電波星をキャリブレーション天体として活用することで位置の補正を行うことだが、なかなかそうした天体が都合よく近くにあるわけがない。なるべく受信感度を引き上げ、微弱な電波星でもキャリブレータとして活用できるようにすることが求められる。そのためには、電波の帯域記録幅を広くとることが必要で、今回のVLBI計測用マルチトーン送信器では、世界最高クラスの記録データレート(64MSps/16ch/4ビット、4096Gbps)のDDOR用デジタルベースバンドを開発。これにより、実際にIKAROSの位置を計測した結果、レンジおよびドップラーによる測定との差異が生じ、しっかりと補正されていることが確認された」(JAXA 月・惑星探査プログラムグループ IKAROSデモンストレーションチーム オプション機器VLBI担当の竹内央氏)としながらも、「質の良いデータを得て、精度の高い運用ができたと思うが、今後のミッションやはやぶさ2に向けて定常運用で利用できるようにするためには、観測手法の自動化やパイプライン化を進める必要があるため、そうしたことができるような取り組みを行っていく」(同)と、後期運用でさらなる技術開発を進めていくとする。

なお、今後の方針としては、IKAROSが地球と離れていくということで、通信の環境が悪化することが分かっており、比較的通信状況が良くなる2月、5月、6月に従来利用していた低利得アンテナに加え、中利得アンテナによる通信を含めて集中して運用を行っていくとしており、「それ以降は(距離や位置的に)運用が難しくなるので、燃料を消費してでも積極的に行動していく」(森氏)としている。

また、「これまではソーラーセイルはSFの世界で、本当にできるのか、といわれてきた。これでできることが示された。元々、IKAROSは始めから計画されていたわけでなく、ダイレクトに木星に挑戦することを検討していた中で、それではリスクが高いので、実証を行うという一手間を入れることとなった。この成果を踏まえることで、ようやく次の木星に向けた本来のミッションにいけるという段階に入ったが、1つ回り道をしたわけで、速やかに次の(木星を目指す)ステップに行きたい」(同)という意気込みを見せており、「木星に向かう場合、膜面積はIKAROSの200m2に比べ10倍の2000m2が必要。IKAROSで技術実証したものは本来の木星向けに開発すべきほんの1部で、ほかにも課題は沢山ある。その中でも今回は、一番難しい膜の展開などの中心技術を押さえることができた。そうした成果を踏まえて、10年以内、2020年中頃に日米欧の探査機が共同で木星を観測しようという動きがあり、そのために向けた逆算をすると2010年代後半をターゲットに木星観測に向けた打ち上げを目指す必要がある。そこを目指した開発を進めていければ」(同)と、目標となる時期なども述べた。